概述

此文 原刊于 Journal of Religious History, 42(2), 145-180 页, 2018 年。

在过去的 2300 年间,圣经被翻译成的语言数量呈现出指数增长。圣经翻译史可分为三个发展阶段,每个阶段都有其特定的限制和驱动力。公元前 260 年至 1814 年的低增长时期主要受限于伊斯兰的崛起和之后天主教教会的信息垄断。1815 年是一个拐点,这一年圣经翻译的年增长率从低于 1% 到超过 1%。1815-1914 年的大幅度增长主要得益于三大驱动力的同时发生:基督教复兴运动、国际化和工业化。随后是第三阶段——1915 年至今的爆发性增长——这一时期,信息技术和翻译机构的组织化结构推动了增长。一批起源于盎格鲁-撒克逊的的跨国组织几乎垄断了世界圣经的翻译工作。世界范围内圣经翻译的指数增长可用数学函数建模。基于这个函数和当前趋势持续的假设,可推演出世界圣经翻译的历史将终结于 2026-2031 年间。

研究背景

在一个复杂系统中,如果一个实体在一段既定时间段因着多种因素的影响,增长超过了一倍,即被认为是指数增长。例如,银行账户中资金的年复合利率超过 1%,将会引起其数目的指数增长。自我再生的器官,从细菌到人类,都有指数增长的潜能。同理,基于机器可以被用来制造新的机器这一事实,机械装置等工业资本可能遵循同样的指数增长路径。系统理论家麦杜丝参见 Meadows D.,J. Randers 和 D. Meadows,2004, Limits to Growth: The 30-Year Update. White River Junction, Vermont: Chelsea Green Publishing Company。和她的同事称这种自我复制实体的增长为内在型指数增长。非自我复制实体的增长也可能是指数式的,如果它们依赖一个自我再生的实体。第二种类型的增长被称为衍生型指数增长。例如,食物生产和资源利用皆受人口增长的驱动,并可能(或者已经)呈现出指数增长。

在一个复杂系统中,如果一个实体在一段既定时间段因着多种因素的影响,增长超过了一倍,即被认为是指数增长。例如,银行账户中资金的年复合利率超过 1%,将会引起其数目的指数增长。自我再生的器官,从细菌到人类,都有指数增长的潜能。同理,基于机器可以被用来制造新的机器这一事实,机械装置等工业资本可能遵循同样的指数增长路径。系统理论家麦杜丝参见 Meadows D.,J. Randers 和 D. Meadows,2004, Limits to Growth: The 30-Year Update. White River Junction, Vermont: Chelsea Green Publishing Company。和她的同事称这种自我复制实体的增长为内在型指数增长。非自我复制实体的增长也可能是指数式的,如果它们依赖一个自我再生的实体。第二种类型的增长被称为衍生型指数增长。例如,食物生产和资源利用皆受人口增长的驱动,并可能(或者已经)呈现出指数增长。

目前已达 7000 种左右的人类语言在过去几千年中是否经历过指数增长,这一问题并没有确切的答案。历史语言学家特拉斯克 (Trask) 似乎反对指数增长的论述。他将语言数量的增长回溯到人类史前时期。从我们这个星球有人类出现起,语言的总数就保持稳定,介乎 “约 5000 至 10000 之间参见 Trask, R. L. (1996). Historical Linguistics. London: Edward Arnolds Publishers, 325 页。” 。人类语言增长模式的数学模型需要追溯并计算数百种原始语言,而这一尝试早先 1895 年,《巴黎语言学会快报》 (Bulletin de la Société Linguistique de Paris)称,它将拒绝任何一篇尝试重建所有人类语言之始祖语言的文章。已被语言学家放弃。理论上讲,人类语言的数量有可能呈指数增长,因为这种增长取决于人口及其行为。随着人口膨胀并迁移到新的区域,空间上的分离带来两个或更多社群的语言模式发生不同方式的改变。累积的变化导致不同方言的产生,最终演化成互不相通的语言。除此之外,新语言藉着两种语言融合为一种杂交语言的过程而形成。因此,指数增长的潜能确实存在,但人类语言的实际增长模式却极难确立。

目前已达 7000 种左右的人类语言在过去几千年中是否经历过指数增长,这一问题并没有确切的答案。历史语言学家特拉斯克 (Trask) 似乎反对指数增长的论述。他将语言数量的增长回溯到人类史前时期。从我们这个星球有人类出现起,语言的总数就保持稳定,介乎 “约 5000 至 10000 之间参见 Trask, R. L. (1996). Historical Linguistics. London: Edward Arnolds Publishers, 325 页。” 。人类语言增长模式的数学模型需要追溯并计算数百种原始语言,而这一尝试早先 1895 年,《巴黎语言学会快报》 (Bulletin de la Société Linguistique de Paris)称,它将拒绝任何一篇尝试重建所有人类语言之始祖语言的文章。已被语言学家放弃。理论上讲,人类语言的数量有可能呈指数增长,因为这种增长取决于人口及其行为。随着人口膨胀并迁移到新的区域,空间上的分离带来两个或更多社群的语言模式发生不同方式的改变。累积的变化导致不同方言的产生,最终演化成互不相通的语言。除此之外,新语言藉着两种语言融合为一种杂交语言的过程而形成。因此,指数增长的潜能确实存在,但人类语言的实际增长模式却极难确立。

无论整本圣经还是部分圣经,翻译的语言数量不仅是可计算的,同时也如本节所阐释的那样,呈指数增长。圣经正典形成于地球上语言数量趋于稳定之后。第一本完成的圣经我们在本文中使用术语 Scriptures 作为 “被翻译的部分圣经” 的简写。圣经翻译是七十士译本。古代历史学家约瑟夫将七十士译本中的妥拉译文追溯到公元前 260 年。根据我们的统计,截止 2013 年,圣经已被翻译成 2850 种语言。这个算法是基于瑞士日内瓦国际标准化组织(ISO)对人类语言构成的特定定义。ISO639-3 标准ISO639-3 的登记主体是暑期语言学院 (SIL) 这个宣教机构。ISO639-3 标准产生自 SIL 的旗舰出版物——《民族语》中建立的代码清单 (参见 Lewis et al., 2016. Ethnologue: Languages of the World, Nineteenth edition. Dallas, Texas: SIL International)。《民族语》于 1951 年首刊,2019 年出版了第 22 版。于 2007 年登记了 7881 个语言代码和语言名称。这个登记表给每一种语言配以唯一的三字母代码(例如: “eng” 代表英语; “yor” 代表约鲁巴语)。

无论整本圣经还是部分圣经,翻译的语言数量不仅是可计算的,同时也如本节所阐释的那样,呈指数增长。圣经正典形成于地球上语言数量趋于稳定之后。第一本完成的圣经我们在本文中使用术语 Scriptures 作为 “被翻译的部分圣经” 的简写。圣经翻译是七十士译本。古代历史学家约瑟夫将七十士译本中的妥拉译文追溯到公元前 260 年。根据我们的统计,截止 2013 年,圣经已被翻译成 2850 种语言。这个算法是基于瑞士日内瓦国际标准化组织(ISO)对人类语言构成的特定定义。ISO639-3 标准ISO639-3 的登记主体是暑期语言学院 (SIL) 这个宣教机构。ISO639-3 标准产生自 SIL 的旗舰出版物——《民族语》中建立的代码清单 (参见 Lewis et al., 2016. Ethnologue: Languages of the World, Nineteenth edition. Dallas, Texas: SIL International)。《民族语》于 1951 年首刊,2019 年出版了第 22 版。于 2007 年登记了 7881 个语言代码和语言名称。这个登记表给每一种语言配以唯一的三字母代码(例如: “eng” 代表英语; “yor” 代表约鲁巴语)。

| 语言类型 | 语言数量(ISO639-3) |

|---|---|

| 消亡的 |

814 |

| 现存的 |

7,046 |

| 构建的 |

21 |

| 总数 |

7,881 |

| 译本 (2013) |

2,850 |

表 1:各类语言数量

| 五大洲 | 语言数(ISO639-3) |

|---|---|

| 非洲 |

2,250 |

| 美洲 |

1,198 |

| 亚洲 |

2,514 |

| 欧洲 |

378 |

| 大洋洲 |

1,534 |

| 总计 |

7,881 |

表 2:各洲语言数量

一些语言学家质疑 ISO 639-3 标准,甚至质疑其有用性。我们认为,一个语言识别系统是可以被建立的,而且其好处远超不足。附录中提供了有关这场争论的概述。

我们根据多种资料集统计了圣经翻译的时间,这些资料包括网络搜索、联合圣经公会 (UBS) 的出版物:《千言之书》《千言之书》(The Book of a Thousand Tongues,1938 年 North 编撰的第一版;1972 年 Nida 编撰的第二版)。、《世界上的圣经翻译》《世界上的圣经翻译》(Scriptures of the World, 1968 年和 1996 年版本)。和《圣经的语言报告》《圣经的语言报告》(Scriptures Language Reports,1991 年至今)。。我们也使用了暑期语言学院(SIL)的《民族语》《民族语》(Ethnologue, 第 16 至第 22 版)。和个人收集的资料。虽然这些资料集相互重合,每种资料集都有和其他资料集不一致的圣经翻译时间,或者未被其他资料集报告的圣经翻译时间。据我所知,这些资料集此前并没有被整合过。圣经翻译的增长曲线可参见图 1。

黄线代表了圣经译本语言的累计数量,它体现出指数式曲线的明显特征。圣经翻译过程有其内在的指数增长,并非由其他指数增长的事物引发。从已有译本可产生其他译本例如,叙利亚文通俗译本被用在亚美尼亚文的圣经翻译中;叙利亚文和亚美尼亚文圣经被用在格鲁吉亚文版的圣经翻译中。的事实来看,圣经翻译是自我再生的。红色虚线是增长曲线的数学模型,我们将在第 4 节给出计算公式。一个重要的范式转变发生在 1789 至 1830 年间,期间年增长率从低于 1% 增长为超过 1%,而 1815 年是指数曲线的转折点。在第三节,我们指出导致这一范式转变的三种促进因素,它们至今仍发挥着作用。图 2 放大了过去 200 年的数据,展示出一种爆发且日益加快的增长速度。

系统理论家参见 Meadows D.,J. Randers 和 D. Meadows, 2004, Limits to Growth: The 30-Year Update. White River Junction, Vermont: Chelsea Green Publishing Company, 页 31。用正负反馈环路来描述指数式进程。反馈环路是一条因果关系链,它会带来原始基础的变化。正反馈环路带来失控的增长,负反馈环路则控制增长,将总量保持在一定的范围内。圣经翻译,包括其促进因素,形成了当前圣经存量的正反馈环路。未更新和停用的圣经版本形成了负反馈环路。例如,19 世纪时,圣经被译成多种汉语方言,这些汉语方言在欧洲标准之下被认为是互不相同的语言。随着 20 世纪普通话的崛起,普通话圣经取代了大多数的方言译本。

促进因素

世界圣经翻译的历史可分为三个时期:低增长期 (公元前 260 年-1814 年);持续高增长期 (1815-1914 年);爆炸性增长期 (1915 年至今)。1789 年至 1830 年是范式转变的一个时间窗口,促成了之后两个时期的高速增长。

低增长期 (公元前 260 年至 1814 年): 在七十士译本之后 2074 年的时间里, 古代地缘政治限制了圣经译本语言数量的增长。七世纪以前,横贯大陆的贸易路线或是由罗马控制或是分散。七世纪之后,伊斯兰政权控制了所有主要的贸易路线,把基督教限制在西欧,欧洲是唯一一个基督教占主导地位的区域。在伊斯兰崛起前,圣经已部分地被翻译成 11 种古代语言,且都分布于主要的贸易路线上。在最重要的贸易路线丝绸之路上,译者们将圣经译成如下的语言 (从西到东):亚兰文公元前 532 年,犹太人从巴比伦回到故土时,他们讲的是亚拉姆语--巴比伦帝国的官方语言,而不是他们祖先的希伯来语。当他们听希伯来文圣经时,需要解说(见《尼希米记》8: 7-8)。这种被翻译成亚拉姆语的希伯来圣经被称为塔古姆,最初是口语的,之后才是书面的,这可能是从公元前 120 年开始。巴比伦帝国解体后,亚拉姆语分裂成了西部和东部方言,并迅速发展成了互不相通的两种语言,犹太巴勒斯坦地亚拉姆语也是塔古姆写作用时的语言,是东部亚拉姆语。 (公元前 120 年?),古叙利亚语古叙利亚语或古典叙利亚语是公元前 100 年到 1400 年,在埃得萨,即今日土耳其的尚利乌尔法市使用的东部亚姆拉语。早在公元 110 年,部分新约和旧约就已被不知名的译者译出。公元 160 年,新约首次被提到。叙利亚文圣经,被称为别西大译本,在 5 世纪成为叙利亚正教会的标准本。别西大译本为丝绸之路上其他语言的圣经翻译奠定了基础。 (公元 110 年?),亚美尼亚语公元 301 年,亚美尼亚人皈依基督教,这归功于被封为亚美尼亚教会第一任宗主教的格里高里。406 年,亚美尼亚语言学家梅斯罗布马世托茨 (Mesrob Mashtots) 发明了亚美尼亚字母,并基于别西大译本,和宗主教萨哈克 (Sahak) 在 411 年翻译了古典亚美尼亚文圣经。在获得七十士译本和希腊文新约后,他们于 434 年修订了整本圣经。 (公元 411 年),格鲁吉亚语据基督教传统,4 世纪早期,因为女奴隶圣尼诺 (St. Nino),格鲁吉亚人接受了基督教信仰。圣经被翻译为古格鲁吉亚语或古典格鲁吉亚语,所使用的是一种特别的字母表,这种字母表在 11 世纪被改革。最早的圣经手稿可追溯到 5 世纪,这展现了叙利亚语的别西大译本和亚美尼亚文圣经都被用为翻译的基础。参见:

古代地缘政治限制了圣经译本语言数量的增长。七世纪以前,横贯大陆的贸易路线或是由罗马控制或是分散。七世纪之后,伊斯兰政权控制了所有主要的贸易路线,把基督教限制在西欧,欧洲是唯一一个基督教占主导地位的区域。在伊斯兰崛起前,圣经已部分地被翻译成 11 种古代语言,且都分布于主要的贸易路线上。在最重要的贸易路线丝绸之路上,译者们将圣经译成如下的语言 (从西到东):亚兰文公元前 532 年,犹太人从巴比伦回到故土时,他们讲的是亚拉姆语--巴比伦帝国的官方语言,而不是他们祖先的希伯来语。当他们听希伯来文圣经时,需要解说(见《尼希米记》8: 7-8)。这种被翻译成亚拉姆语的希伯来圣经被称为塔古姆,最初是口语的,之后才是书面的,这可能是从公元前 120 年开始。巴比伦帝国解体后,亚拉姆语分裂成了西部和东部方言,并迅速发展成了互不相通的两种语言,犹太巴勒斯坦地亚拉姆语也是塔古姆写作用时的语言,是东部亚拉姆语。 (公元前 120 年?),古叙利亚语古叙利亚语或古典叙利亚语是公元前 100 年到 1400 年,在埃得萨,即今日土耳其的尚利乌尔法市使用的东部亚姆拉语。早在公元 110 年,部分新约和旧约就已被不知名的译者译出。公元 160 年,新约首次被提到。叙利亚文圣经,被称为别西大译本,在 5 世纪成为叙利亚正教会的标准本。别西大译本为丝绸之路上其他语言的圣经翻译奠定了基础。 (公元 110 年?),亚美尼亚语公元 301 年,亚美尼亚人皈依基督教,这归功于被封为亚美尼亚教会第一任宗主教的格里高里。406 年,亚美尼亚语言学家梅斯罗布马世托茨 (Mesrob Mashtots) 发明了亚美尼亚字母,并基于别西大译本,和宗主教萨哈克 (Sahak) 在 411 年翻译了古典亚美尼亚文圣经。在获得七十士译本和希腊文新约后,他们于 434 年修订了整本圣经。 (公元 411 年),格鲁吉亚语据基督教传统,4 世纪早期,因为女奴隶圣尼诺 (St. Nino),格鲁吉亚人接受了基督教信仰。圣经被翻译为古格鲁吉亚语或古典格鲁吉亚语,所使用的是一种特别的字母表,这种字母表在 11 世纪被改革。最早的圣经手稿可追溯到 5 世纪,这展现了叙利亚语的别西大译本和亚美尼亚文圣经都被用为翻译的基础。参见:

Songulashvili,M. V., 1990, “The Translation of the Bible into Georgian.” The Bible Translator 41, 131–134。 (公元 480 年?),中古波斯语中古波斯语或巴拉维语(印欧语系)在公元前 300 年至公元 800 年通用于萨珊王朝。9 世纪后,巴拉维语作为琐罗亚斯德教祭司所使用地礼仪语言幸存下来。现存唯一的巴拉维语圣经片段是《诗篇》 94-99、118 和 121-136,这是在吐鲁番(中国)附近的葡萄沟 Bulayïq 的景教寺院废墟中发现的。巴比伦塔木德 (Megillah Tractate 18a) 中提到埃兰语和米底亚语是在普林节宣读《以斯拉记》时使用的语言。巴拉维语中的其中一个可能是巴拉维语,这表明《以斯拉记》也被译成了中古波斯语。参见

Andreas,F. K.,1910, “Bruchstücke einer Pehlewi-Übersetzung der Psalmen aus der Sassanidenzeit”,in Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften: Sitzung der philologisch-historischen Klasse, Band 41, pp. 869–72。

Sundermann,W.,1989, “Mittelpersisch”, in Compendium Linguarum Iranicum,edited by R. Schmitt, 138–164 页, Wiesbaden:Dr. Ludwig Reichert Verlag, 138 页。 (公元 550 年?),粟特语粟特语是唐代 (618-907) 丝绸之路上的通用语。公元前 100 年至公元 1000 年,它是一种在乌兹别克斯坦的撒马尔罕周围使用的印欧语。现代雅格诺布语是塔吉克斯坦中 12000 人的母语,它直接来自粟特语。16 世纪,撒马尔罕的粟特人民被乌兹别克和塔吉克族取代。粟特语的《诗篇》、《马太福音》、《路加福音》和《约翰福音》残片发现于吐鲁番附近葡萄沟上的景教寺院废墟。 参见

Peters,C., 1936, “Der Text der soghdischen Evangelienbruchstücke und das Problem der Pešiṭṭa,” Oriens Christianus 3(11), 153–162。

Schwartz, M., 1974, “Sogdian Fragments of the Book of Psalms,” Altorientalische Forschungen 1, 257–261。 (公元 380 年?),和中古汉语中古汉语是公元元年至 900 年唐朝的通用语言。1625 年,唐代旧都西安出土了一块石碑,目前立于西安碑林。石碑上的中文写到,635 年景教教士的到来以及已经失传的圣经片段译文。霍恩 (Horne) (1917) 将石碑上的文字译成了英文 (可在线查询)。 (公元 650 年?)。在跨越撒哈拉的贸易路线埃里克·罗斯 (Eric Ross, 2011) 提出,历史上跨撒哈拉贸易关系是横跨整个撒哈拉沙漠贸易路线的网络。参见

Ross, E., 2011, “A historical geography of the trans-Saharan trade,” in The trans-Saharan book trade, edited by G. Krätli and G. Lydon, 1–34 页。 Leiden: Brill。 东段,部分圣经被译成两种语言:北部的科普特语基督徒出现于埃及可能是在新约时代之后。使徒保罗的同工阿波罗是位来自亚历山大的犹太基督徒 (见《使徒行传》 18: 24-25)。维瑟 (Wisse) (1995)将第一部被译为沙希地方言的科普特语圣经追溯至公元 400 年。642 年,伊斯兰势力攻占亚历山大,基督徒逐渐迁往上埃及地区。波海利方言的新科普特语圣经很被需要,其于 800 年完成。参见

Wisse, F., 1995, “The Coptic Versions of the New Testament” in Studies and Documents: The Text of the New Testament in Contemporary Research, edited by Bart D. Ehrman and Michael W. Holmes, 131–141 页。 Grand Rapids: Eerdmans。 (公元 400 年) 和南部的吉兹语吉兹语 (或埃塞俄比亚语) 是属于亚非语系的闪米特语族,是公元 100 至 940 年埃塞俄比亚的阿克苏姆王国的官方语言。据传统, 383 年,叙利亚-希腊宣教士弗鲁门修斯(Frumentius)使埃扎那(Ezana)皈信基督教,埃扎那是埃塞俄比亚国王。吉兹语圣经的确切时间和来源都不确定。五世纪时,大量叙利亚宣教士迁入埃塞俄比亚,这表明别西大译本可能是来源,但专家们认为大部分吉兹语圣经与七十士译本、希腊语新约有关。自 10 世纪,吉兹语成为埃塞俄比亚东正教会的一种礼仪语言。详情请见

Mikre-Sellasie, G., 2000, “The early translation of the Bible into Ethiopic,” The Bible Translator 51, 302–316。

Zuurmond, R., 1995, “The Ethiopic Version of the New Testament,” in The Text of the New Testament in Contemporary Research, B. D. Ehrman 和 M. W. Holmes (主编), 142–156 页。 Grand Rapids: Eerdmans。 (公元 480 年)。罗马 (拉丁文圣经武加大译本哲罗姆(或拉丁名希罗尼穆斯)是拉丁文武加大圣经的唯一译者,完成与 405 年。他在伯利恒城花了大量时间以获得原始的希伯来文本。 ,公元 405年) 经由地中海贸易路线与中东相连,而哥特语哥特语是东日耳曼语,在 9 世纪前就已消亡。3 世纪中期宣教士去到哥特人居住的保加利亚和乌克兰等地。哥特人的归信一般被认为归于乌尔菲拉 (Wulfila) (311-382 年),他于 342 年被尊为哥特主教。乌尔菲拉创造了哥特字母表并翻译了圣经。一些抄本被保存下来,其中存于瑞典乌普萨拉大学的阿根特乌斯抄本 (Codex Argenteus) 是最有名的。安特卫普大学用各种哥特语资源主持了乌尔菲拉在线项目。 参见:

Rhodes, E., 2007, “Secondary versions: Arabic to Old Slavonic,” in A History of Bible Translation, P. A. Noss (主编), 91–104 页。 Rome: Edizioni di Storia e Letteratura, 101–102 页)。 哥特语(公元 350 年?)是从卡帕多西亚到达。

在伊斯兰称霸后的伊斯兰黄金时代(650-1300 年),东方基督教在其区域内被边缘化,传教士和圣经翻译枯竭。沿贸易路线旅行对基督徒来说并不安全。650 至 1400 年间,除了一种亚洲语言,欧洲成了唯一一个有圣经翻译工作的区域,圣经被新翻译为十种语言十种欧洲语言的时间顺序如下:古高地德语的蒙德湖福音书 Mondsee Gospel (810); 古英语的维斯帕先诗篇 Vespasian Psalter (850); 教会斯拉夫语的梅瑟蒂乌斯圣经 Methodius Bible (884); 古普罗旺斯语的瓦勒度派新约 Waldensian New Testament (1190?); 古斯堪的纳维亚语的斯陶旧约 Stjórn Old Testament (1205?); 西班牙语的阿尔方索圣经 Alfonso Bible (1280); 古法语的历史圣经 Bible Historiale (1297); 中古高地德语的奥格斯波格新约 Augsburg New Testament (1350); 中古荷兰语的赫尔内圣经 Herne Bible (1360); 中古英语的威克里夫圣经 Wycliffe Bible (1384)。此外,1307 年,天主教教宗派特使到蒙古朝廷,若望·孟高维诺 (John of Montecorvino) 将新约译成古维吾尔语,这是中国蒙古精英的通用语。没有抄本留存下来,但若望在给教宗的信里提到了他的成就, 参见:

在伊斯兰称霸后的伊斯兰黄金时代(650-1300 年),东方基督教在其区域内被边缘化,传教士和圣经翻译枯竭。沿贸易路线旅行对基督徒来说并不安全。650 至 1400 年间,除了一种亚洲语言,欧洲成了唯一一个有圣经翻译工作的区域,圣经被新翻译为十种语言十种欧洲语言的时间顺序如下:古高地德语的蒙德湖福音书 Mondsee Gospel (810); 古英语的维斯帕先诗篇 Vespasian Psalter (850); 教会斯拉夫语的梅瑟蒂乌斯圣经 Methodius Bible (884); 古普罗旺斯语的瓦勒度派新约 Waldensian New Testament (1190?); 古斯堪的纳维亚语的斯陶旧约 Stjórn Old Testament (1205?); 西班牙语的阿尔方索圣经 Alfonso Bible (1280); 古法语的历史圣经 Bible Historiale (1297); 中古高地德语的奥格斯波格新约 Augsburg New Testament (1350); 中古荷兰语的赫尔内圣经 Herne Bible (1360); 中古英语的威克里夫圣经 Wycliffe Bible (1384)。此外,1307 年,天主教教宗派特使到蒙古朝廷,若望·孟高维诺 (John of Montecorvino) 将新约译成古维吾尔语,这是中国蒙古精英的通用语。没有抄本留存下来,但若望在给教宗的信里提到了他的成就, 参见:

Yule, H., (主编), 1914, Cathay and the Way Thither: being a collection of medieval notices of China, Volume 3, London: Hakluyt Society, 45–58 页。。900 至 1200 年的三百年间,翻译工作进入寒冬,没有任何圣经翻译产出。三个因素解释了这种不活跃。首先,罗马帝国衰亡后,激增了数百种方言,它们分布在欧洲大地。这些方言彼此间有巨大的地区差异,居住超过 300 公里参见 Trask,R. L., 1996, Historical Linguistics. London: Edward Arnolds Publishers, 页 165–169。的人们不可能彼此沟通。 每个主权国家代表一种语言种类,但却没有一个一致的语言政策去推广这种种类。大多数语言并没有一个单一明显的语种使其成为圣经翻译的基础。其次,教皇们对将武加大译本译成欧洲方言的消极态度最终在图卢兹 (1229)禁令载于 1229 年图卢兹会议的教规 14。 参见:

每个主权国家代表一种语言种类,但却没有一个一致的语言政策去推广这种种类。大多数语言并没有一个单一明显的语种使其成为圣经翻译的基础。其次,教皇们对将武加大译本译成欧洲方言的消极态度最终在图卢兹 (1229)禁令载于 1229 年图卢兹会议的教规 14。 参见:

Peters, E., 1980, Heresy and Authority in Medieval Europe。 The Middle Ages Series。 Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 195 页。和塔拉贡纳(1234)禁令载于 1234 年塔拉戈纳会议的教规 2, 参见:

Simms, P. M., 1929, The Bible from the Beginning。 London: Macmillan Publishers。 162 页。的大公会议上发展成了禁令,禁止阅读和翻译圣经。第三,第一个千年之交的知识氛围不利于如圣经翻译这样的重大项目的进行。天主教的信息垄断中世纪天主教会的信息网络包含了三个层次 (参见Dudley 1991, 页 146;Hanson, 2008, 页 14):顶层是教宗及其高阶红衣主教决定欧洲民众被允许知晓的信息类型。第二层是修道院、神学院及后来的大学,他们用中世纪拉丁文接收、保存和传输这些信息给文化精英。第三层是那些接受拉丁文教育的祭司精英,他们将信息译成欧洲方言,传播至目不识丁的大众。参见:

Dudley,L., 1991, The Word and the Sword: How the Technologies of Information and Violence Have Shaped Our World。 Cambridge, MA: Basil Blackwell, 146 页。

Hanson, E. C., 2008, The information revolution and world politics。 Lanham: Rowman & Littlefield Publishers。、教皇的腐败924 至 1048 年间,罗马教宗被一个罗马贵族家族的两派把持和控制,图斯库兰斯派 (Tusculans)和克里斯森提派 (Crescentii),他们都是罗马教廷高官提奥菲拉克 (Theophylact, 864-924 年)的后代。924 至 974 年间,提奥菲拉克的太太和女儿影响着教宗的任免。克里斯森提派在 974 至 1012 年间任命自己的教宗,而图斯库兰斯派则在 1012 至 1048 年间任命自己的教宗,直至德国国王亨利三世结束了他们的计划 (Cushing, 2005, 61–62 页)。 920-1048 年间的 124 年被天主教历史学家称为 16 世纪以来的 “黑暗时代” (Dwyer, 1998, 155 页)。参见:

Cushing, K. G., 2005, Reform and the papacy in the eleventh century: spirituality and social change. Manchester: Manchester University Press, 61–62 页。

Dwyer, 1998, Church history: twenty centuries of Catholic Christianity。 Mahwah, New Jersey: Paulist Press, 155 页)。,以及一些学者提出的原因,如 1000 年的天启思潮《启示录》20: 3-5 指出,末日审判将在魔鬼被禁于 1000 年后发生。某个后千禧年主义认为,1000 年可能是末日审判发生的最早时间点。布尔(参见 Burr, 1901) 将欧洲历史学家的观点总结为 1000 年并没有产生任何天启论的狂热,而 100 年后地兰德斯坚持认为末世预期将在 1000 年结束时到来 (参见:Landes,2000)。参见:

Burr, G. L., 1901, “The Year 1000 and the Antecedents of the Crusades.” American Historical Review 6, 429–439。

Landes,R., 2000, “The fear of an Apocalyptic Year 1000: Augustinian Historiography, Medieval and Modern.” Speculum 75(1), 97–145。) ,限制了知识活动。

经院哲学时代,批判性思维逐渐被(重新)引介,但至少在 1200 至 1400 年间,圣经翻译的数量并没有实质性增长。在 8 个新的译文语言中,当地政府和国王 资助例如,斯陶将旧约译为古挪威语在某种程度上是受到挪威国王的支持,参见:

Kirby, I. J., 1986, Bible Translation in Old Norse。 Genève: Université de Lausanne, Publications de la Faculté des Lettres XXVII。

Kirby, I. J., 1993, “Stjórn” in Medieval Scandinavia: An Encyclopedia, Phillip Pulsiano、 Kirsten Wolf、Paul Acker、Donald K. Fry, 611–12 页。 New York: Garland Publishing。 了其中 6 个,而另 2 个(古奥克西坦语和中古英语)则被天主教所 压制约 1190 年间,被天主教教会暴力镇压的瓦勒度派教徒将新约译成了古普罗旺斯语(参见 Tourn, 1980 年)。将圣经译成中古英语的约翰·威克里夫是个持不同意见的天主教牧师,而他如今被认为是英国宗教改革的先驱 (参见 Bobrick, 2001, 页 30-31)。

Tourn,G.,1980,The Waldensians: The first 800 Years (1174-1974)。Camillo P. Merlino, Translator。 Charles W. Arbuthnot, Editor。 Torino, Italy: Claudiana Editrice。

Bobrick, B., 2001, Wide as the Waters: The Story of the English Bible and the Revolution it inspired. New York: Penguin Books。。这些译者代表着对天主教信息垄断的第一波挑战。

两个关键事件对圣经翻译的历史产生了影响:1455 年约翰·古腾堡发明印刷术和 1492 年克里斯托弗·哥伦布发现新大陆。印刷术的出现从两方面削弱了天主教的信息垄断。首先,它使马丁·路德和其他宗教改革人士绕开天主教会的审查,传播他们的观点参见汉森 Hanson, E. C., 2008, The information revolution and world politics. Lanham: Rowman and Littlefield Publishers, 页 15。。其次,印刷术开启了从拉丁文向地方方言发展的进程。虽然第一本被印刷的书籍是武加大译本,但 25 种欧洲语言和 5 种亚洲语言托斯卡纳意语 (1471); 加泰罗尼亚语 (1478); 中世纪低地德语 (1478); 中世纪法语 (1487); 捷克语 (1488); 葡萄牙语 (1505); 南黎凡特阿拉伯语 (1517); 现代西班牙语 (1517); 现代高地德语 (1522); 波兰语 (1522); 丹麦语 (1524); 现代荷兰语 (1526); 现代英语 (1526); 瑞典语 (1526); 匈牙利语 (1533); 冰岛语 (1540); 西意第绪语 (1544); 西波斯语 (1546); 现代希腊语 (1547); 拉地诺语 (1547); 芬兰语 (1548); 罗马尼亚语 (1553); 斯洛文尼亚语 (1555); 罗曼什语 (1560); 瓦勒度派英语 (1560); 克罗地亚语 (1562); 奥斯曼土耳其语 (1565); 威尔士语 (1567); 巴斯克语 (1571)。的圣经印刷随即在 15 至 16 世纪展开。这些方言圣经翻译开启了由印刷术推动的语言标准化进程。因为拉丁文只有少数知识分子掌握,印刷商和书商通过塑造标准语言语种早期,印刷商承担着标准化的工作。例如,英国印刷商威廉·卡克斯顿 (William Caxton, 1422-1491)在其发表中所用词汇是在不同的英国方言中流通最广的(参见` Trask, 1996, 页 166);在德国,类似的角色由卢卡斯·克拉纳赫长老(Lucas Cranach the Elder)担任,他为马丁·路德印刷传单。的方式,积极开创地方方言书籍市场,以创造更广泛的读者群。本尼迪克·安德森参见 Anderson, Benedict, 1991, Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. New York: Verso,页 39。将印刷商的商业利益称为 “印刷资本主义的逻辑”,它指向的是更多的书会以普通人的语言印刷出来。

两个关键事件对圣经翻译的历史产生了影响:1455 年约翰·古腾堡发明印刷术和 1492 年克里斯托弗·哥伦布发现新大陆。印刷术的出现从两方面削弱了天主教的信息垄断。首先,它使马丁·路德和其他宗教改革人士绕开天主教会的审查,传播他们的观点参见汉森 Hanson, E. C., 2008, The information revolution and world politics. Lanham: Rowman and Littlefield Publishers, 页 15。。其次,印刷术开启了从拉丁文向地方方言发展的进程。虽然第一本被印刷的书籍是武加大译本,但 25 种欧洲语言和 5 种亚洲语言托斯卡纳意语 (1471); 加泰罗尼亚语 (1478); 中世纪低地德语 (1478); 中世纪法语 (1487); 捷克语 (1488); 葡萄牙语 (1505); 南黎凡特阿拉伯语 (1517); 现代西班牙语 (1517); 现代高地德语 (1522); 波兰语 (1522); 丹麦语 (1524); 现代荷兰语 (1526); 现代英语 (1526); 瑞典语 (1526); 匈牙利语 (1533); 冰岛语 (1540); 西意第绪语 (1544); 西波斯语 (1546); 现代希腊语 (1547); 拉地诺语 (1547); 芬兰语 (1548); 罗马尼亚语 (1553); 斯洛文尼亚语 (1555); 罗曼什语 (1560); 瓦勒度派英语 (1560); 克罗地亚语 (1562); 奥斯曼土耳其语 (1565); 威尔士语 (1567); 巴斯克语 (1571)。的圣经印刷随即在 15 至 16 世纪展开。这些方言圣经翻译开启了由印刷术推动的语言标准化进程。因为拉丁文只有少数知识分子掌握,印刷商和书商通过塑造标准语言语种早期,印刷商承担着标准化的工作。例如,英国印刷商威廉·卡克斯顿 (William Caxton, 1422-1491)在其发表中所用词汇是在不同的英国方言中流通最广的(参见` Trask, 1996, 页 166);在德国,类似的角色由卢卡斯·克拉纳赫长老(Lucas Cranach the Elder)担任,他为马丁·路德印刷传单。的方式,积极开创地方方言书籍市场,以创造更广泛的读者群。本尼迪克·安德森参见 Anderson, Benedict, 1991, Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. New York: Verso,页 39。将印刷商的商业利益称为 “印刷资本主义的逻辑”,它指向的是更多的书会以普通人的语言印刷出来。

1492 年,克里斯托弗·哥伦布发现新大陆,开启了一段探索、征服和殖民的时期,推动了全球贸易的兴起。这结束了几个世纪以来伊斯兰政权对旧世界(欧洲、非洲和亚洲)的主导策略,以及在这个策略下欧洲的被隔绝状态。然而,在欧洲孤立状态结束后的三百年,圣经翻译才出现实质增长。1600 至 1814 年间,圣经被译成大约 40 种新的语言爱尔兰语 (1602); 立陶宛语 (1625); 马来语 (1629);撒马利亚语 (1632); 拉脱维亚语 (1637); 萨米语 (1648); 万帕诺亚格语 (1655); 诺盖语 (1659); 西拉雅语 (1661); 现代法语 (1667); 高地索布语 (1670); 弗拉希安·罗姆语(1670); 爱沙尼亚语 (1686); 佛罗语 (1686); 下索布语 (1709); 泰米尔语 (1714); 僧伽罗语 (1739); 现代格鲁吉亚语 (1743); 纽因特语 (1744); 德干语 (1747); 马恩语 (1748); 西弗里西亚语 (1755); 盖尔语 (1767); 伯比斯·克里奥尔·荷兰语 (1781); 克里奥尔语 (1781); 现代土耳其语 (1782); 莫霍克语 (1787); 孟加拉语 (1800); 波斯尼亚语 (1804); 乌尔都语 (1805); 印地语 (1806); 马拉塔语 (1807); 梵语 (1808); 古吉特拉语 (1809); 奥里亚语 (1809); 拉布拉多·爱斯基摩语 (1810); 古代汉语 (1810); 马拉亚兰语 (1811); 泰卢固语 (1812); 卡纳拉语 (1812)。,几乎与 1400-1600 年间的数量(30 种语言)一样。这种低增长是由于早期的地理发现都是由天主教国家完成,而这些国家处于天主教的信息垄断之下。为应对宗教改革的挑战,天特会议 (1545-1563 年)重申了圣经的重要性,以及武加大译本的官方地位,但对方言译本议题保持中立参见 Bedouelle, G., 1989, “La réforme catholique”, in Le temps des Réformes et la Bible, 主编 G. Bedouelle 和 B. Roussel, 页 327–368. Paris: Éditions Beauchesne。。为了使所有天主教传教士被统一管理,教宗格列高利十五世于 1622 年成立了传信部全名是传播信仰的神圣教会 (Sacra Congregatio de Propaganda Fide)。1982 年,教宗若望保禄二世将其改名为万民福音部 (Congregation for the Evangelization of Peoples)。。1655 年,传信部以法令形式禁止传教士未经事先许可出版书籍。此法令使方言圣经译本几乎不可能出现参见 Kowalsky, N., 1966, “Die Sacra Congregatio de Propaganda Fide und die Übersetzung der Heiligen Schrift”, in Die Heilige Schrift in den katholischen Missionen, 主编 J. Beckmann. Beckenried, Switzerland: Schöneck, 页 30。。天主教传教士出版方言译本的请求被例行否决,这引致大批翻译项目和未出版的圣经版本例如, 1670 年,这发生在巴黎海外使团身上,他们要求许可将圣经译成中文,但 1673 年被否决了(Kowalsky, 1966, 页 31–32)。1707 年,在神父白日升 (Jean Basset) 去世时,他已将 80% 的新约译成中文,但是他的版本未被授权出版(Standaert, 1999, 页 31–38)。也有些报道指出 1613 年天主教会士将新约译成日语,但并无副本留存,似乎没有被出版(Soesilo, 2007, 页 164)。流产。 1600 至 1814 年间,唯一被翻译的新语言或者是(较小的)欧洲语言,或者是美洲或亚洲语言,而这些都是新教差会新大陆上第一种圣经被译成的语言是万帕诺亚格语,它是一种通行于马萨诸塞州和新罕布什尔州的阿尔冈琴语。 1655 年至 1663 年间,清教徒宣教士约翰·艾略特 (John Elliot) 翻译了整本圣经。 1629 年,荷兰东印度公司的阿尔伯特·科尼利兹 (Albert Cornelisz Ruyl)将《马太福音》译成马来语,这是近代早期第一种圣经被译成的亚洲语言。此译本由荷兰归正教会委托完成。到达的地区。

1492 年,克里斯托弗·哥伦布发现新大陆,开启了一段探索、征服和殖民的时期,推动了全球贸易的兴起。这结束了几个世纪以来伊斯兰政权对旧世界(欧洲、非洲和亚洲)的主导策略,以及在这个策略下欧洲的被隔绝状态。然而,在欧洲孤立状态结束后的三百年,圣经翻译才出现实质增长。1600 至 1814 年间,圣经被译成大约 40 种新的语言爱尔兰语 (1602); 立陶宛语 (1625); 马来语 (1629);撒马利亚语 (1632); 拉脱维亚语 (1637); 萨米语 (1648); 万帕诺亚格语 (1655); 诺盖语 (1659); 西拉雅语 (1661); 现代法语 (1667); 高地索布语 (1670); 弗拉希安·罗姆语(1670); 爱沙尼亚语 (1686); 佛罗语 (1686); 下索布语 (1709); 泰米尔语 (1714); 僧伽罗语 (1739); 现代格鲁吉亚语 (1743); 纽因特语 (1744); 德干语 (1747); 马恩语 (1748); 西弗里西亚语 (1755); 盖尔语 (1767); 伯比斯·克里奥尔·荷兰语 (1781); 克里奥尔语 (1781); 现代土耳其语 (1782); 莫霍克语 (1787); 孟加拉语 (1800); 波斯尼亚语 (1804); 乌尔都语 (1805); 印地语 (1806); 马拉塔语 (1807); 梵语 (1808); 古吉特拉语 (1809); 奥里亚语 (1809); 拉布拉多·爱斯基摩语 (1810); 古代汉语 (1810); 马拉亚兰语 (1811); 泰卢固语 (1812); 卡纳拉语 (1812)。,几乎与 1400-1600 年间的数量(30 种语言)一样。这种低增长是由于早期的地理发现都是由天主教国家完成,而这些国家处于天主教的信息垄断之下。为应对宗教改革的挑战,天特会议 (1545-1563 年)重申了圣经的重要性,以及武加大译本的官方地位,但对方言译本议题保持中立参见 Bedouelle, G., 1989, “La réforme catholique”, in Le temps des Réformes et la Bible, 主编 G. Bedouelle 和 B. Roussel, 页 327–368. Paris: Éditions Beauchesne。。为了使所有天主教传教士被统一管理,教宗格列高利十五世于 1622 年成立了传信部全名是传播信仰的神圣教会 (Sacra Congregatio de Propaganda Fide)。1982 年,教宗若望保禄二世将其改名为万民福音部 (Congregation for the Evangelization of Peoples)。。1655 年,传信部以法令形式禁止传教士未经事先许可出版书籍。此法令使方言圣经译本几乎不可能出现参见 Kowalsky, N., 1966, “Die Sacra Congregatio de Propaganda Fide und die Übersetzung der Heiligen Schrift”, in Die Heilige Schrift in den katholischen Missionen, 主编 J. Beckmann. Beckenried, Switzerland: Schöneck, 页 30。。天主教传教士出版方言译本的请求被例行否决,这引致大批翻译项目和未出版的圣经版本例如, 1670 年,这发生在巴黎海外使团身上,他们要求许可将圣经译成中文,但 1673 年被否决了(Kowalsky, 1966, 页 31–32)。1707 年,在神父白日升 (Jean Basset) 去世时,他已将 80% 的新约译成中文,但是他的版本未被授权出版(Standaert, 1999, 页 31–38)。也有些报道指出 1613 年天主教会士将新约译成日语,但并无副本留存,似乎没有被出版(Soesilo, 2007, 页 164)。流产。 1600 至 1814 年间,唯一被翻译的新语言或者是(较小的)欧洲语言,或者是美洲或亚洲语言,而这些都是新教差会新大陆上第一种圣经被译成的语言是万帕诺亚格语,它是一种通行于马萨诸塞州和新罕布什尔州的阿尔冈琴语。 1655 年至 1663 年间,清教徒宣教士约翰·艾略特 (John Elliot) 翻译了整本圣经。 1629 年,荷兰东印度公司的阿尔伯特·科尼利兹 (Albert Cornelisz Ruyl)将《马太福音》译成马来语,这是近代早期第一种圣经被译成的亚洲语言。此译本由荷兰归正教会委托完成。到达的地区。

| 时间区间 | 非洲 | 美洲 | 亚洲 | 欧洲 | 大洋洲 | 总计 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 公元前 260 - 公元元年 |

0 |

0 |

1 |

1 |

0 |

2 |

| 公元元年 - 200 年 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

1 |

|

200-400 年 |

1 |

0 |

1 |

1 |

0 |

3 |

|

400-600 年 |

1 |

0 |

3 |

1 |

0 |

5 |

|

600-800 年 |

0 |

0 |

2 |

0 |

0 |

2 |

|

800-1000 年 |

0 |

0 |

0 |

3 |

0 |

3 |

|

1000-1200 年 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

1200-1400 年 |

0 |

0 |

1 |

7 |

0 |

8 |

|

1400-1600 年 |

0 |

0 |

5 |

25 |

0 |

30 |

|

1600-1814 年 |

0 |

7 |

18 |

15 |

0 |

40 |

| 总计 |

2 |

7 |

32 |

53 |

0 |

94 |

表 3: 1815 年以前的圣经翻译

在世界圣经翻译史上,拐点出现在 1815 年,这一年, 8 种新语言加入到圣经翻译语言中。从那年开始,圣经翻译的年增长率稳定在 1% 以上。

范式转变 (1789-1830 年):圣经翻译由低增长变为高增长的拐点归因于三个同时发生的因素:基督教奋兴运动、国际化和工业化。19 世纪,对全球圣经翻译贡献最多的国家是那些经历了奋兴运动,同时持续受全球化和工业化浪潮主导的国家。18 世纪,基督教奋兴运动和世俗启蒙运动是对国家和教会权力过度的两种互相独立的回应。一种在神圣资源中寻求解决,另一种在人类资源中寻求解决;一种是圣经启示合法化的灵性权威,另一种是人的理性合法化的世俗权威;一种形塑了世界范围内圣经散布的需要,另一种形成了人类关系国际化的需要。

范式转变 (1789-1830 年):圣经翻译由低增长变为高增长的拐点归因于三个同时发生的因素:基督教奋兴运动、国际化和工业化。19 世纪,对全球圣经翻译贡献最多的国家是那些经历了奋兴运动,同时持续受全球化和工业化浪潮主导的国家。18 世纪,基督教奋兴运动和世俗启蒙运动是对国家和教会权力过度的两种互相独立的回应。一种在神圣资源中寻求解决,另一种在人类资源中寻求解决;一种是圣经启示合法化的灵性权威,另一种是人的理性合法化的世俗权威;一种形塑了世界范围内圣经散布的需要,另一种形成了人类关系国际化的需要。

教会历史学家认为奋兴运动的特点在于他们对宗教改革中 “惟独圣经” 原则的信奉和对地方社区之外更广阔的社会或遥远人群的宣教使命感白冰顿 (见 Bebbington, 1989)称这些特点为 “圣经主义” 和 “行动主义”。一些美国的宗教历史学家认为奋兴运动的这一意识是“无私的善行”,并认为它与萨谬尔·霍普金斯 (Samuel Hopkins, 1721-1803)的神学有关。参见:

教会历史学家认为奋兴运动的特点在于他们对宗教改革中 “惟独圣经” 原则的信奉和对地方社区之外更广阔的社会或遥远人群的宣教使命感白冰顿 (见 Bebbington, 1989)称这些特点为 “圣经主义” 和 “行动主义”。一些美国的宗教历史学家认为奋兴运动的这一意识是“无私的善行”,并认为它与萨谬尔·霍普金斯 (Samuel Hopkins, 1721-1803)的神学有关。参见:

Bebbington, D. W., 1989, Evangelicalism in Modern Britain: A History from the 1730s to the 1980s. London: Unwin Hyman,页 2–3。

Elsbree, O. W., 1935, “Samuel Hopkins and the doctrine of benevolence.” New England Quarterly 534–550。

MacCormack, E. R., 1966, “An Ecumenical failure: The development of Congregational Missions and its influence upon Presbyterians.” Journal of Presbyterian History 266–285。

Matthews, D., 1969, “The Second Great Awakening as an Organizing Process, 1780–1830: An Hypothesis.” American Quarterly 23–43。。这两方面同时推动着人们从事圣经翻译工作。18 至 19 世纪,几十个基督教奋兴运动横扫欧洲和北美。许多是由杰出的奋兴布道家开启,并最终形成了差会或圣经公会。特别的是,18 世纪的英国奋兴运动促成了 1792 年成立的浸信会差会1792 年,英国凯特林的 12 位浸信会牧师成立了大英浸信会 (The Baptist Missionary Society,BMS)。大英浸信会在 1793 年差派第一位宣教士威廉·克理 (William Carey)到印度。 1815-1914 年间,克理在塞兰坡设立的宣教站组织将圣经译成超过 23 种亚洲语言,这将这一时期大英浸信会直接参与的世界语言的圣经翻译总数提升至 52 种(参见 Smith, G., 1885, The Life of William Carey, D. D: Shoemaker and Missionary. London: John Murray。、1795 年成立的伦敦传道会1795 年,安立甘宗和公理宗福音派创立了伦敦传道会 (The London Missionary Society, LMS)。 19-20 世纪著名的伦敦传道会宣教士包括马礼逊 (Robert Morrison)(中国),戴维·利文斯顿 (David Livingston)(非洲),和 1924 年奥运金牌得主埃里克·利德尔 (Eric Liddell)(中国)。LMS 首次将圣经译成了 26 种语言。、1799 年成立的教会宣教差会1799 年,一群以英国国会议员威廉·威伯福斯 (William Wilberforce)为中心的安立甘宗和福音派基督徒创立了英国教会宣教协会 (The Church Mission Society ,CMS)。它最初的名字是非洲与东方使团 (Society for Missions to Africa and the East), 1812 年更名为教会宣教协会 (Church Mission Society)。1815-1914 年间, CMS 监督了至少 52 种语言的圣经翻译工作(参见 Murray, J., 1985, Proclaim the Good News: A Short History of the Church Missionary Society. London: Hodder and Stoughton)。、1804 年成立的英国及海外圣经公会为了给民众提供可偿付的圣经, 1804 年,包括威廉·威伯福斯 (William Wilberforce)和托马斯·查尔斯 (Thomas Charles) 在内的一群人创办了英国及海外圣经公会 (British and Foreign Bible Society, BFBS)。从一开始,如其名称所示,它不是只为英国的教会服务,而是要将其机构拓展到世界其他地方。 BFBS 基本上不会亲自从事圣经翻译: 1815 年-1914年,BFBS 的员工只将圣经译成 5 种语言。但是,这一时期, BFBS 是约 184 种语言的圣经翻译的唯一或主要出版商。通过在世界各地使用印刷设施, BFBS 组织了约 150 种语言的出版过程。在澳大利亚、加拿大、印度和印度尼西亚, BFBS 成立了 10 个附属圣经公会来负责出版额外 34 种语言的圣经。大多数附属圣经公会转变成了国家性圣经公会。例如, 1811 年成立的加尔各答附属圣经公会 (Calcutta Auxiliary Bible Society) 在 1950 年变成了印度圣经公会, 1827 年的新南威尔士附属圣经公会 (New South Wales Auxiliary Bible Society)变成了澳大利亚圣经公会 (Australian Bible Society)。在其创建后的第一个 75 年, BFBS 出版了 33 种语言的圣经,而后 1880-1914 年间,它加速了出版,达至 151 种语言。。北美则是 1810 年成立的美国公理会差会1810 年,参与 19 世纪初期美国东北部奋兴运动的马萨诸塞州威廉姆斯学院 (Williams College) 校友创立了美国公理宗海外传道部 (American Board of Commissioners for Foreign Missions,ABCFM)。有公理会背景的 ABCFM 是 19 世纪美国最大的宣教机构。 ABCFM 的宣教士们首次将圣经译成 20 种语言。和 1816 年成立的美国圣经公会1816 年,主要是政治家的一些人,包括埃利亚斯.布迪诺特 (Elias Boudinot),弗雷德里克·西奥多·弗里林海森 (Frederick Theodore Frelinghuysen),丹尼尔·吉尔曼 (Daniel Coit Gilman),和约翰·杰伊 (John Jay),成立了美国圣经公会 (American Bible Society,ABS)。 ABS 将部分圣经译成了美国宣教士向当地人宣教时所使用的语言。和 BFBS 一样,ABS在全世界使用印刷工具来出版。根据《千言之书》 (The Book of a Thousand Tongues),ABS 首次将部分圣经或整部圣经译成 65 种语言发行。 1918 年版美国百科全书 (The Encyclopedia Americana of 1918, Vol. 1, 页 501) 中提到,截至 1915 年,圣经已被译成 164 种语言,这其中包括一些圣经已被翻译的语言(参见 Rines, 1918)。。由于他们互相交织且分布不均,奋兴运动很难量化,但是它们作为一个群体性运动,共同带来了人们对圣经翻译态度的巨大转变。

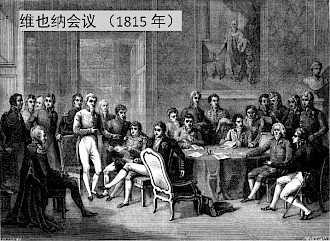

在法国大革命 (1789 年) 和欧洲协调初期 (1830 年) 的短暂间歇中,两位哲学家,杰里米·边沁杰里米·边沁 (Jeremy Bentham, 1748-1832)。和伊曼努尔·康德伊曼努尔·康德 (Emmanuel Kant, 1724-1804)。发展出对国际关系的远见性思想。他们都认为, “国际的” 的空间缺乏法律,迫切需要监管。英国人边沁创造了 “国际的” 这个词,主张以一套法律体系边沁在《道德与立法原理导论 (1789)》 (An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, 1789) 中定义了 “国际的” “international”。1786 年,他在《普遍和永久和平计划》 (A plan for a Universal and Perpetual Peace) 中概述了国际法律体系(见 Janis, 1984)。来约束国家行为。在法国大革命紊乱的背景下,康德在其论文《论永久和平》中进一步论述了国际空间应当由国际公法来规范,国际公法由自由国家的联邦康德 1795 年的论文《论永久和平一项哲学性规划》 (Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf; 其译成英文是 To Perpetual Peace: A Philosophical Sketch) 将这些想法表述出来。哲学家戈特弗里德·莱布尼茨 (Gottfried Leibniz, 1646-1716)早在一个世纪前就已表达了他对欧洲同盟的愿景(见 Loemker, 1969, 页 58, 脚注 9)。边沁和康德的思想启发了人类第一个国际性机构——欧洲协调 (1815-1878)的缔造者们克莱门茨·冯·梅特涅 (Klemenz Wenzel von Metternich) 和他的同事们也被 1806-1807 年的英国首相格伦维尔勋爵 (Lord Grenville)影响,后者为欧洲政治家们的制度化会议起草了计划(见 Sherwig, J. M., 1962, “Lord Grenville's Plan for a Concert of Europe, 1797–99.” The Journal of Modern History 34(3), 页 284–293)。。欧洲协调成立于拿破仑战争即将开始的 1815 年维也纳会议,它的成立是国际关系的一个分水岭。尽管欧洲协调最终失败了,但它成为持续国际化努力的参考点,直到今日。马克·马佐尔在其章节 “国际化的签署参见 Mark Mazower (马克·马佐尔), 2012, Governing the World: The History of an Idea. New York: The Penguin Press, 页 13–30。” 中充满敬仰地描述了欧洲协调是如何激发欧洲公众的热情并开启了一个关心国际事务的时代。

在法国大革命 (1789 年) 和欧洲协调初期 (1830 年) 的短暂间歇中,两位哲学家,杰里米·边沁杰里米·边沁 (Jeremy Bentham, 1748-1832)。和伊曼努尔·康德伊曼努尔·康德 (Emmanuel Kant, 1724-1804)。发展出对国际关系的远见性思想。他们都认为, “国际的” 的空间缺乏法律,迫切需要监管。英国人边沁创造了 “国际的” 这个词,主张以一套法律体系边沁在《道德与立法原理导论 (1789)》 (An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, 1789) 中定义了 “国际的” “international”。1786 年,他在《普遍和永久和平计划》 (A plan for a Universal and Perpetual Peace) 中概述了国际法律体系(见 Janis, 1984)。来约束国家行为。在法国大革命紊乱的背景下,康德在其论文《论永久和平》中进一步论述了国际空间应当由国际公法来规范,国际公法由自由国家的联邦康德 1795 年的论文《论永久和平一项哲学性规划》 (Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf; 其译成英文是 To Perpetual Peace: A Philosophical Sketch) 将这些想法表述出来。哲学家戈特弗里德·莱布尼茨 (Gottfried Leibniz, 1646-1716)早在一个世纪前就已表达了他对欧洲同盟的愿景(见 Loemker, 1969, 页 58, 脚注 9)。边沁和康德的思想启发了人类第一个国际性机构——欧洲协调 (1815-1878)的缔造者们克莱门茨·冯·梅特涅 (Klemenz Wenzel von Metternich) 和他的同事们也被 1806-1807 年的英国首相格伦维尔勋爵 (Lord Grenville)影响,后者为欧洲政治家们的制度化会议起草了计划(见 Sherwig, J. M., 1962, “Lord Grenville's Plan for a Concert of Europe, 1797–99.” The Journal of Modern History 34(3), 页 284–293)。。欧洲协调成立于拿破仑战争即将开始的 1815 年维也纳会议,它的成立是国际关系的一个分水岭。尽管欧洲协调最终失败了,但它成为持续国际化努力的参考点,直到今日。马克·马佐尔在其章节 “国际化的签署参见 Mark Mazower (马克·马佐尔), 2012, Governing the World: The History of an Idea. New York: The Penguin Press, 页 13–30。” 中充满敬仰地描述了欧洲协调是如何激发欧洲公众的热情并开启了一个关心国际事务的时代。

第一次工业革命 (1780?-1840 年)——蒸汽动力和燃料技术的创新促生了从手工到机器生产的转变——主要影响了纺织生产和冶金。源于英国的技术创新在一个短暂延迟后传播至欧洲大陆,首先到比利时,然后到法国、德国、斯堪的纳维亚地区等等。尽管工业化的第一波浪潮并没有对圣经翻译的数量产生直接的影响,但它为第二次工业革命 (1870-1914 年) 奠定了基础,后者直接促成了圣经翻译的增长。

持续高速增长 (1815-1914 年): 1815 年至 1914 年间,圣经总共被译成 478 种新的语言,是 1815 年之前的 2000 年中译文语言数量的 5 倍。第一次世界大战爆发时,圣经译本的总语言数达到 572 种。

19 世纪,最重要的宣教单位先是国家后是宣教机构,而 20 世纪这种序列发生了转变。转变的原因倚于国际经验的逐渐获得。为了阻止战争的发生,欧洲协调取得了不错的成效,直到 1853 年克里米亚战争的爆发,各成员国互相攻击,俄国对抗英法。在开发、贸易、传教等项目中,类似欧洲协调式的19 世纪风格的合作理念似乎并不足够。类似的努力需要国家间高层次的相互信任,但在 19 世纪,这一相互信任并不存在。利用各国的基础设施反而更加有效。因此,欧洲核心成员希冀从殖民地扩张而非对协同力量的追求中获得更多。

19 世纪,最重要的宣教单位先是国家后是宣教机构,而 20 世纪这种序列发生了转变。转变的原因倚于国际经验的逐渐获得。为了阻止战争的发生,欧洲协调取得了不错的成效,直到 1853 年克里米亚战争的爆发,各成员国互相攻击,俄国对抗英法。在开发、贸易、传教等项目中,类似欧洲协调式的19 世纪风格的合作理念似乎并不足够。类似的努力需要国家间高层次的相互信任,但在 19 世纪,这一相互信任并不存在。利用各国的基础设施反而更加有效。因此,欧洲核心成员希冀从殖民地扩张而非对协同力量的追求中获得更多。

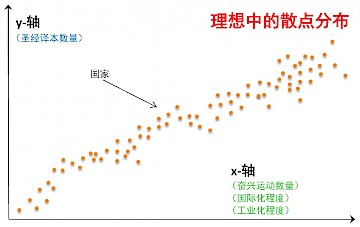

1815-1914 年的历史数据表明,圣经翻译的数量与奋兴运动的数量、国际化水平、工业化水平相关。一个国家出现越多奋兴运动、国际化水平越高、工业化水平越高,那个国家的宣教士就产出越多语言的圣经译本(见散点图)。

1815-1914 年的历史数据表明,圣经翻译的数量与奋兴运动的数量、国际化水平、工业化水平相关。一个国家出现越多奋兴运动、国际化水平越高、工业化水平越高,那个国家的宣教士就产出越多语言的圣经译本(见散点图)。

一个国家的国际化水平可以由它所拥有的殖民地范围来衡量,甚至其殖民地的语言数量殖民地翻译圣经的潜力各有不同。例如,大西伯利亚(Greater-Siberia),占地 13,100,000 平方公里, 17 世纪后成为俄国的一部分,而印度尼西亚,一个只有 1,904,569 平方公里的国家,第二次世界大战前都是荷兰的殖民地。尽管西伯利亚的面积更大,但只有 43 种语言在西伯利亚人口中通行,因此它的圣经翻译潜力远不如有 701 种本土语言的印度尼西亚。可以更好地衡量。这个数量提供了一个国家的宣教士尽最大努力 所能达到的圣经翻译的上限。一个国家的工业化水平较难量化。第二次工业革命 (1870-1914 年) 的特点是科技创新推动了人口、信息和物品的流动。轮船与铁路网建设使得圣经翻译者更易到达他们的目标区域。在其他益处中,陆路和海底的电报电缆网络第一次世界通信系统诞生于使用莫尔斯电码的电报。 1844 年,第一台电报机,在华盛顿与巴尔的摩间投入使用,这导致了殖民国家与殖民地联系的投资激增,目的是增强对殖民地控制。 1851 年,第一条海底电缆将英国和欧洲大陆连接了起来。其他电缆于 1866 年连接了欧洲和美国,于 1871 年连接了法国和北非。第一次世界大战前,英国垄断了海底电缆的业务。这种垄断是相对于其他欧洲列强而言的,它加强了英国对商业和金融网络的控制(参见 Hanson, E. C., 2008, The information revolution and world politics. Lanham: Rowman and Littlefield Publishers)。为传教士提供了信息及时交换的机会。作为其他好处中的一个,移动蒸汽驱动的印刷术增加了圣经译本的流通。虽然科技提升了圣经翻译项目的前景,但对它们的控制和可及度却是分配不均的。国家可分成三种类别:

所能达到的圣经翻译的上限。一个国家的工业化水平较难量化。第二次工业革命 (1870-1914 年) 的特点是科技创新推动了人口、信息和物品的流动。轮船与铁路网建设使得圣经翻译者更易到达他们的目标区域。在其他益处中,陆路和海底的电报电缆网络第一次世界通信系统诞生于使用莫尔斯电码的电报。 1844 年,第一台电报机,在华盛顿与巴尔的摩间投入使用,这导致了殖民国家与殖民地联系的投资激增,目的是增强对殖民地控制。 1851 年,第一条海底电缆将英国和欧洲大陆连接了起来。其他电缆于 1866 年连接了欧洲和美国,于 1871 年连接了法国和北非。第一次世界大战前,英国垄断了海底电缆的业务。这种垄断是相对于其他欧洲列强而言的,它加强了英国对商业和金融网络的控制(参见 Hanson, E. C., 2008, The information revolution and world politics. Lanham: Rowman and Littlefield Publishers)。为传教士提供了信息及时交换的机会。作为其他好处中的一个,移动蒸汽驱动的印刷术增加了圣经译本的流通。虽然科技提升了圣经翻译项目的前景,但对它们的控制和可及度却是分配不均的。国家可分成三种类别:

-

传统国家:没有技术或有限使用技术的国家(例如:巴西,中国,伊朗)

-

主权国家:可以使用技术,并且有能力在其控制的领土内建造交通和信息网络的国家(例如:西欧国家,美国);

-

霸权国家:额外主导了国家间和帝国间网络的主权国家(例如:英国)。

表 4 呈现了 1815 年至 1914 年间贡献于圣经翻译的国家列表。这一名单中的佼佼者是英国:它经历了最多数量的奋兴运动,它藉着殖民地接触到最多种的语言,它是国际通信网络的霸主,并且,与历史数据一致,英国是圣经翻译方面最具生产力的国家。

因此,19 世纪的世界圣经翻译由盎格鲁-撒克逊国家主导,在所有新的译本中,这些国家的译者所产出的一本占了其中的 67%,约是 472 部中的 315 部。

爆炸增长 (1915 至今):圣经译文的语言数量在过去的一百年增长了五倍,1914 年有 572 种语言,到 2013 年已达到 2850 种语言。1915 至 2013年间,部分圣经或整本圣经已被翻译 2278 种语言,这是非常显著的增长。由盎格鲁-撒克逊人主导的情形更加突出,他们占所有新语言译本的83%,大约是 2278 中的 1901 种。

爆炸增长 (1915 至今):圣经译文的语言数量在过去的一百年增长了五倍,1914 年有 572 种语言,到 2013 年已达到 2850 种语言。1915 至 2013年间,部分圣经或整本圣经已被翻译 2278 种语言,这是非常显著的增长。由盎格鲁-撒克逊人主导的情形更加突出,他们占所有新语言译本的83%,大约是 2278 中的 1901 种。

此次增长呈现出与 19 世纪不同的动态变化。基督徒奋兴运动不再构成显著的动力,这出于两个原因。首先,20 世纪发生了两场主要的奋兴运动——五旬节运动和灵恩运动1906 年洛杉矶的苏撒街奋兴被认为是第一场五旬节运动 (1906-1960) 的开端。它导致了神召会全球网络的形成,其第一个 1914 年成立于美国。第二场五旬节运动(1960 之后)通常指 “灵恩运动”,是兴于已确立的新教,天主教和东正教教会的奋兴运动。它并没有形成独立的宗派(参见 Menzies and Menzies (2000). Spirit and Power: Foundations of Pentecostal Experience. Grand Rapids: Zondervan)。,这两场运动促进了差会,如神召会的成立——这些运动只贡献了圣经翻译总产出的很小部分,约是 2278 部新译本中的 14 部这个数字指的是由基督教神召会 (Assemblies of God) 成员完成的圣经翻译数量。由五旬节运动和灵恩运动成员完成的圣经翻译总量可能远高于 14, 因为灵恩传教士常常加入跨宗派的圣经翻译机构(如:威克理夫圣经翻译会)。精确的统计尚不存在或无法推论。。其次,受全球性移民和信息技术的影响,在未福音化人口中发生的归信运动反过来影响20 世纪,非洲移民在欧洲和北美城市狂热地建立基督教教会,与当地的西方教会互动。西方国家。原因(宣教士输出国的奋兴运动)和结果(宣教士输入国中发生的归信)之间的界限因此变得模糊。基于上述原因,奋兴运动的变量并不能用于解释圣经翻译数量的变化。

信息技术的传播是促进圣经翻译快速增长的一个重要因素。通过将步骤过程工业化和减少翻译所需时间,三种科技创新格外促进了翻译项目,三种科技创新是: 个人计算机技术1977 年,苹果二代电脑实现量产,这开启了个人计算机产业。1981 年后, IBM 进入并迅速以 MS-DOS (译者: MS 磁盘操作系统)占领市场。文字处理和数据库软件属于个人计算机上运行的第一批应用程序。因为每一个圣经翻译项目都需要一部词典和一套书写系统,如果这不存在,译者就必须创造它们,这是一项非常耗时的工作。 PC 技术极大地减少了生产这些工具所需时间。例如, 1989 年,语言学夏季研究所引入了一套名为鞋盒 (Shoebox)的词典软件,这个名字意指语言学家将词汇信息存于卡片的传统方式。2003 年,美国联合圣经公会和语言学夏季研究所合作开发了翻译软件 Paratext,它在一个软件平台上提供各个版本的圣经经文选择和解经帮助。 (如:文字处理,数据库管理);书写系统的编码技术ISO 8859 及改进的万国码是书写系统字符编码的工业标准。例如,万国码包含了 122 万个字符编码,涵盖了 129 种现代和历史上的书写系统。万国码被用于大多数的操作系统中,其字符也可用于一般的文字处理器。 (如:基于 ISO 8859 或国际字符);以及互联网与移动技术1980-2013 年间,一系列级联式创新推动了互联网和移动技术的发展 (Hanson, 2008, 页 48–69): 1963 年第一颗卫星被送上地球同步轨道;第一个计算机网络 ARPANET (高级研究计划署网络)由美国国防部研发,并于 1969 年投入使用; 1988 年第一条贯穿大西洋的光纤电缆投入使用; 1989 年蒂姆·伯纳斯-李 (Tim Berners-Lee, CERN)在瑞士发明了万维网; 1990 年代早期手提移动电话问世。这些技术改变了圣经翻译的进程。例如,修订的圣经文本能很容易地交换,视频会议能召集分散在三大洲的翻译委员会等等。 (如:文本,数据,音频和视频的传输)。这些技术对既定翻译项目所需时间产生了重大影响。 1980 年后的新约翻译项目所花时间是 1980 年前项目的一半。对于整本圣经项目而言,所节约的时间更显著:同一项目在 1980 年后只需 1980 年前所花时间的三分之一。

信息技术的传播是促进圣经翻译快速增长的一个重要因素。通过将步骤过程工业化和减少翻译所需时间,三种科技创新格外促进了翻译项目,三种科技创新是: 个人计算机技术1977 年,苹果二代电脑实现量产,这开启了个人计算机产业。1981 年后, IBM 进入并迅速以 MS-DOS (译者: MS 磁盘操作系统)占领市场。文字处理和数据库软件属于个人计算机上运行的第一批应用程序。因为每一个圣经翻译项目都需要一部词典和一套书写系统,如果这不存在,译者就必须创造它们,这是一项非常耗时的工作。 PC 技术极大地减少了生产这些工具所需时间。例如, 1989 年,语言学夏季研究所引入了一套名为鞋盒 (Shoebox)的词典软件,这个名字意指语言学家将词汇信息存于卡片的传统方式。2003 年,美国联合圣经公会和语言学夏季研究所合作开发了翻译软件 Paratext,它在一个软件平台上提供各个版本的圣经经文选择和解经帮助。 (如:文字处理,数据库管理);书写系统的编码技术ISO 8859 及改进的万国码是书写系统字符编码的工业标准。例如,万国码包含了 122 万个字符编码,涵盖了 129 种现代和历史上的书写系统。万国码被用于大多数的操作系统中,其字符也可用于一般的文字处理器。 (如:基于 ISO 8859 或国际字符);以及互联网与移动技术1980-2013 年间,一系列级联式创新推动了互联网和移动技术的发展 (Hanson, 2008, 页 48–69): 1963 年第一颗卫星被送上地球同步轨道;第一个计算机网络 ARPANET (高级研究计划署网络)由美国国防部研发,并于 1969 年投入使用; 1988 年第一条贯穿大西洋的光纤电缆投入使用; 1989 年蒂姆·伯纳斯-李 (Tim Berners-Lee, CERN)在瑞士发明了万维网; 1990 年代早期手提移动电话问世。这些技术改变了圣经翻译的进程。例如,修订的圣经文本能很容易地交换,视频会议能召集分散在三大洲的翻译委员会等等。 (如:文本,数据,音频和视频的传输)。这些技术对既定翻译项目所需时间产生了重大影响。 1980 年后的新约翻译项目所花时间是 1980 年前项目的一半。对于整本圣经项目而言,所节约的时间更显著:同一项目在 1980 年后只需 1980 年前所花时间的三分之一。

|

|

1815-1914 |

1915-1979 |

1980-2013 |

|---|---|---|---|

| 新约项目 |

37.66 |

22.84 |

10.75 |

| 圣经项目 |

60.49 |

45.82 |

15.79 |

表 5: 这些年中翻译项目的平均时长新约 / 圣经项目时长由新约 / 圣经出版年份减掉第一卷的出版年份计算而得。平均时长是项目总时长的平均数(见 表 5)。有趣的是,在过去 200 年,均值的标准差在不断下降。标准差是个体翻译项目与平均项目时长差别的量度。新约项目的标准差如下:

41 (1815-1914);

16.75 (1915-1979); 及

6.1 (1980-2013)。

而圣经项目的标准差是:

41.36 (1815-1914);

18.94 (1915-1979); 及

6.17 (1980-2013)。

标准差的减少反应了科技的应用通过减少他们之间的时间差使圣经翻译项目正规化。

美国公司基本垄断了这些技术中的大部分。这使得北美的圣经机构有领先于其他机构的翻译应用搭建的优势,尤其是美国暑期语言学院和联合圣经公会为。圣经翻译成为了一项多技能专业,这使得传统教会越来越无法提供基础支持。这部分地解释了为什么 1980 年后基督教差会会大规模地退出圣经翻译工作,以及为什么一些盎格鲁-撒克逊机构会逐步主导该领域 (见表 6)。

圣经翻译急速增长的第二个重要因素是翻译机构的国际化程度。十九世纪风格的殖民主义通过暂时注入另一族群的资源,人为地繁荣了欧洲国家。殖民主义最终埋下战争的种子。经过两次世界大战的浩劫后,世界需要一个新的欧洲协调。作为对此呼吁的回应,众多国际机构形成:国际联盟,欧盟,联合国,和无数 IGO(如:国际标准化组织)和 NGO(如:绿色和平组织)。这些国际机构的形成,使 200 年前康德所构想的国家间联邦式,对无法律 “国际” 空间的联以管理,更进了一步,但这是一个渐进且并不均衡的过程。对于基督教会和圣经公会来说,20 世纪浮现了三种组织模式,反映了不同程度的国际化。

-

单一国家的组织:成立于某国并从该国招募员工的组织。在 20 世纪,几乎所有非英语国家的差会组织都曾以单一国家式组织运作(如德国礼贤会)。许多成立于英国或美国的机构以单一国家式组织开始,之后转为跨国组织模式。例如,1895 年非洲内地会成立于美国,它 1970 年以前只招募北美传教士,而此后它在包括香港和巴西在内的 10 个国家开设了招募中心。

-

跨国组织:成立于一个国家,从多个国家招募员工。这类组织在 20 世纪出现于美国和英国,后者程度稍低。该组织的模式几乎总是相同的:一个有着清晰行动内容或有着鼓舞人心生命故事的人建立了一个动态组织基地。

许多年后,这些机构在欧洲开设了招募中心,通常从英国开始,再移至荷兰或德国,之后再传至其他欧洲国家。当欧洲中心成功运转后,取决于该地区的活动和国家的一般性导向,新的基地在其他大洲建立起来。尽管北美员工通常会超过来自其他国家员工的总和,这些组织仍会视自己为 “国际的” 或 “全球的”。例如,威克理夫圣经翻译会这个有史以来最多产的翻译机构就是这样。

许多年后,这些机构在欧洲开设了招募中心,通常从英国开始,再移至荷兰或德国,之后再传至其他欧洲国家。当欧洲中心成功运转后,取决于该地区的活动和国家的一般性导向,新的基地在其他大洲建立起来。尽管北美员工通常会超过来自其他国家员工的总和,这些组织仍会视自己为 “国际的” 或 “全球的”。例如,威克理夫圣经翻译会这个有史以来最多产的翻译机构就是这样。 -

邦联组织:为了共同行动目标,建于不同国家的组织联合起来的国际组织。邦联组织邦联允许他们的成员保持其独立性,而联邦是紧密的联盟,其成员需放弃他们的自主性。,不同与跨国组织,符合边沁最初设想的 “国际” 的名号。圣经翻译方面唯一的邦联组织是联合圣经公会,由来自 152 个国家的圣经公会构成(参见表 6)。

表 6 列出了译本输出方面各类别最活跃的组织。一个值得注意的转变发生在 20 世纪 60 年代末。尽管单一国家式组织还继续存在,但它已无生产力,并停止将圣经译成新的语言(有些机构例外)。另一方面,1970 年前还未存在或无影响力的跨国和邦联组织此后变得举足轻重。

| 组织 | 被翻译的语言数 | 初始国家 | 国际化程度 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1915–1968 | 1969–2013 | |||||

| 基督教宣道会 | 31 | 1 | 美国/加拿大 (1897) | 单一国家 | ||

| ||||||

| 苏丹联合会 | 30 | 0 | 英国 (1902) | 单一国家 | ||

| ||||||

| 圣公会差会 | 25 | 0 | 英国 (1799) | 单一国家 | ||

| ||||||

| 循道会 | 21 | 0 | 英国 (1932) | 单一国家 | ||

| ||||||

| 苏丹内地会 | 19 | 0 | 美国 (1893) | 单一国家 | ||

宣教士,他们在 1915-1968 年间,创立了数百间教会,并将部分圣经译成了 19 种新的语言。这些宣教士皆招募自北美。1982 年后,苏丹内地会与另外两个差会合并,并将他们的活动范围拓展至其他大洲。苏丹内地会的缩写代表了一个新的含义,在宣教中服侍见 Bingham, R. V., 1943, Seven sevens of years and a jubilee: The story of the Sudan Interior Mission. Toronto: Evangelical Publishers. | ||||||

| 非洲内地会 | 17 | 0 | 美国 (1895) | 单一国家 | ||

| ||||||

| 其他盎格鲁-撒克逊差会 | 163 | 23 | --- | 单一国家 | ||

其他盎格鲁撒克逊差会:美国浸礼会差会 16 (1915-1968) / 0 (1969-2013); 弟兄会 15 / 1; 中国内地会/海外基督使团 10 / 0; 未得之地差会 8 / 2; 开放弟兄会的差会 9 / 0; 伦敦传道会 9 / 0; 大英循道会 7 / 0; 联合基督教书坊 0 / 7; 东北印度传道会 6 / 0; 美国长老会 5 / 0; 英国及海外圣经公会 5 / 0; 中美洲差会 5 / 0; 亚太基督教联盟差会 0 / 4; 圣经教友差会会 3 / 1; 婆罗州福音使命团 4 / 0; 门诺会 4 / 0; 南非事工差会 4 / 0; 美国路德会 3 / 0; 大英浸信会 3 / 0; 中亚差会 3 / 0; 苏格兰福音会 3 / 0; 福音宣教联盟 3 / 0; 英国圣经送赠差会 0 / 3; 安息日会 3 / 0; 中非大学传教会 3 / 0; 联合长老会 3 / 0; 守望台圣经书社 0 / 3; 南美印第安差会 3 / 0; 南美传教士协会 3 / 0; 美国卫理公会布道团 2 / 0; 刚果巴罗洛差会 2 / 0; 刚果福音会 2 / 0; 信义弟兄会 2 / 0; 南海福音会 2 / 0; 乌班吉福音会 2 / 0; 未得之非洲差会 2 / 0; 世界文字布道协会 0 / 2; 美国协同会 1 / 0; 新几内亚圣公会 1 / 0; 神的教会 1 / 0; 荷兰归正教会 1 / 0; 新赫布里底差会 1 / 0; 英国圣公会差会 1 / 0; 威尔士长老会 1 / 0; 普世差传 1 / 0; 环球福音会 1 / 0。 | ||||||

| 其他非盎格鲁-撒克逊差会 | 47 | 51 | --- | 单一国家 | ||

其他非盎格鲁-撒克逊差会:印尼森博兴旺会 0(1915-1968)/ 23(1969-2013); 罗马天主教会 16 / 3;喀麦隆圣经翻译和文学协会 0 / 16; 瑞典差会 6 / 0; 巴色会 5 / 0; 巴黎福音派传教士协会 5 / 0; 印尼托莫洪基督教大学 0 / 5; 巴西圣经出版社 0 / 4; 荷兰圣经公会 4 / 0; 瑞典路德会 4 / 0; 法属乌班基-夏利特派团 3 / 0; 德国信义会 2 / 0; 摩拉维亚弟兄会 1 / 0; 凡堡会 1 / 0。 | ||||||

| 夏季语言研究所/威克里夫圣经翻译会 | 172 | 436 | 美国(1936) | 跨国 | ||

同工,2013 年已发展至拥有来自超过 50 个国家的 6000 多名同工。SIL/WBT 所翻译的圣经远超其他组织见 Hefley, J. 和 M. Hefley, 1974, Uncle Cam: The Story of William Cameron Townsend. Waco, Texas: Word Books; | ||||||

| 【世界】圣经同盟 | 0 | 248 | 美国 (1938) | 跨国 | ||

| ||||||

| 国际圣经公会 | 0 | 128 | 美国 (1809) | 跨国 | ||

| ||||||

| 新部落差会 | 21 | 19 | 美国 (1942) | 跨国 | ||

| ||||||

| 圣经翻译学会 | 35 | 瑞典 (1973) | 跨国 | |||

| ||||||

| 联合圣经公会 | 0 | 23 | --- (1946) | 邦联 | ||

| ||||||

| 巴布亚新几内亚圣经公会 | 54 | 巴布亚新几内亚 (1985) | 邦联 | |||

| 印度尼西亚圣经公会 | 1 | 38 | 印度尼西亚 (1814) | 邦联 | ||

| 印度圣经公会 | 16 | 印度 (1811) | 邦联 | |||

| 喀麦隆圣经公会 | 15 | 喀麦隆 (1959) | 邦联 | |||

| 其他国家的圣经公会 | 133 | --- | 邦联 | |||

表 6 清晰地体现了美国的跨国组织(尤其是夏季语言研究所/威克里夫圣经翻译会)比单一国家和邦联组织(如联合圣经公会)更有效率。这一趋势反映出美国的跨国公司在其他国际事务领域中的主导性地位。一些作者将这种主导称为 “少数人的统治参见 Chua, Amy (2003), World on Fire. New York: Anchor Books (Random House), 页 147–162 和 229–258。”,并警告会遭遇未来的抵制。 就翻译圣经而言,现实和圣经的一中心论的确存在张力。20 世纪盎格鲁-撒克逊机构的主导地位说明使者的国籍是重要的,但圣经使读者确信并非这样(“犹太人和希腊人之间并无差别”,《罗马书》10:12)。尽管存在张力,也不能过早定论,因为世界圣经翻译的历史仍在进行。从未来的角度看,事情可能会看上去不同。

综上所述,促成 20 世纪圣经翻译增长的正反馈循环包括两个因素:首先,盎格鲁-撒克逊对圣经项目的主导建基于其在信息技术领域的霸主地位;其次,翻译机构的跨国和邦联结构;第三,基督教奋兴主义有可能起到了额外的作用,但无法衡量。

预测

图 1 和图 2 是基于的经验性数据编辑而得。翻译语言的数目类似一个指数曲线,据此,我们可通过公式计算得到。以下是指数函数的定义。

定义:

对于任意 a > 0 且 b > 1 的真实数字,我们称某个变量 q 随时间 t 发生指数增长,如果 q 和 t 之间满足如下关系:

参数定义:

a = qs 表示初始时刻 ts (公元前 260 年)对应的翻译语言数量。

b = 持续增长因素,受到其影响,每隔 c 段时间 q 的增长量。

c = 一个固定时间长度,对应的是受 b 影响 q 增长所需要的时间。

ts = 起始时刻, 为公元前 260 年七十士译本成书的时间:qs = q(-260) = 1。

it = 拐点,是公元 1815 年, qi = q(1815) = 101。

te = 称为终点(目前定为公元 2016 年), q(2016) = 3033。

如果给定两组时间-数量 (t, q) 数据,就足以确定一个指数函数,这两组数据来自与拐点和终点。拐点在数学中,曲线 f(x) 的拐点指的是第二偏离为零的点 f ''(z) = 0。一般来说,可能会没有拐点或者有一个或多于一个的拐点。在我们这个例子中,指数函数的第二偏离不可能是零,因此指数函数不可能出现拐点。然而,我们这里使用 “拐点” 其实是更通俗的用法。曲线 f(x) 的拐点为增长速度从小于一变为大于一的点。换句话说,(z, f(z)) 这个点所处的 f '(z) 等于一 f '(z) = 1。指的是方向转换之时,此时翻译语言的数量快速增长。这里我们定义 “低增长速度” 为年增长率低于 1;对应的, “高增长速度” 为年增长率大于 1。根据必须性或方便性,时间终点为圣经版本翻译语言数量停止增长的时刻。目前我们设立的时间终点是 2016 年,这也是我们取得数据的最后年份。对于可微函数 q(t) 来说,拐点是点 ti,那么第一个导数为 q’(ti)。然而,由于历史数据是互不相关的,我们必须寻找时间 ti,此时增长率从低于 1 转为大于 1:

|

对于(几乎)所有的时刻 t < ti,圣经翻译语种增长率(用 m 表示) m <1,或更精确的 |

|

|

对于(几乎)所有的时刻 t > ti,圣经翻译语言种增长率(用 m 表示) m ≥ 1,或更精确的 |

|

根据我们建立的计算机程序,公元 1815 年为拐点。从公元前 260 年到公元 1815 年,圣经翻译语言的年增长率几乎都低于 1,这鲜有例外。从 1815 年开始,圣经翻译语言数量增长率几乎每年都超过 1,同样鲜有例外。现在我们来确定指数函数 q(t) 及其反函数 t(q)。这里我们选择 b = 2,以便使得增长过程为一个翻倍增长,进而得到以下的公式:

q(t) 和 t(q) 的计算:

这里的常数 a 和 c 可以用标准的数学方法和公式求出。两组时间-语言数量为 (ti, qi) = (1815,101);

(te, qe) = (2016, 3033), 我们有

世界圣经翻译的公式:

| (i) 时间- 数量函数 | (ii) 数量- 时间函数 | ||

|

|

|||

在世界圣经翻译的历史当中,每隔 41 年圣经译文语言的数目就会翻倍。如果目前趋势持续的话,到 2026 年,3500 种语言会有自己语言的部分圣经文本,到 2072 年,地球上所有 7881 种都会有自己的圣经译本 。

结论

附录

在对《民族语》第 16、17 和 18 版(E16、E17、E18)进行全面回顾后,汉莫斯卓姆见 Hammarström, H., 2015, “Ethnologue 16/17/18th editions: A comprehensive review.” Language, 91(3), 723–737。给予了这份参考资料正面的评价,但也指出了它缺少许多数据的信息来源。E16、E17 和 E18 使用 ‘互通性’ 和 ‘共同民族身份’ 作为分辨方言和语言的标准。在使用这些标准时,出现大量难以处理的案例。语言学家莫瑞、珀斯特和弗里德曼(2013)莫瑞(Stephen Morey)、珀斯特(Mark Post)、弗里德曼(Victor Friedman); 参见 Morey, S., M. Post 和 V. Friedman (2013), “The language codes of ISO 639: A premature, ultimately unobtainable, and possibly damaging standardization.” PARADISEC RRR Conference。批评 ISO 639-3 区分方言和语言的标准,有些话语的分解并没有这么清晰。表 7 用玫瑰色标出了有争议的案例。

|

|

互通性 | 共同的民族身份 | 举例 | |

|---|---|---|---|---|

| 方言 |

+ |

+ |

诺森伯兰语是北方英语方言,而肯特语是南方英语方言,二者采用同一个 ISO 639-3 码 “eng”。 | |

| 方言 |

- |

+ |

潮州话和台语是中国两种互不相通的闽南方言,二者采用同一个 ISO 639-3 码 “nan”。 | 资料见 Norman, J., 1988, Chinese. Cambridge: Cambridge University Press. Norman,页 233。 |

| 语言 |

- |

+ |

广东话(ISO 639-3 “yue”)和吴语(ISO 639-3 “wuu”)是中国两种互不相通的方言。 | |

| 语言 |

+ |

- |

巴基斯坦的乌尔都语(ISO 639-3 “urd”)和印度的标准印地语(ISO 639-3 “hin”)是互通的。 | |

| 语言 |

- |

- |

非洲的曼丁哥语(ISO 639-3 “mnk”)和瓦塞克拉语瓦塞克拉语 (Vasekele language)。(ISO 639-3 “vaj”)无关。 |

表 7:《民族语》第 16、17 和 18 版中的语言定义

在一个简短的说明中,哈斯佩尔马斯哈斯佩尔马斯 (Martin Haspelmath); 见 Haspelmath, M., 2013, “Can language identity be standardized? On Morey et al.’s critique of ISO 639-3.” 博客上发布了 2013 年12月04日。(2013)进一步质疑了语言识别系统哈斯佩尔马斯(Haspelmath)并没有详细论证,但我认为语言学家质疑识别系统只有如下的一个原因。比较语言学学家通过论证具有代表性的语言子集,通常包含 100 到 400 种语言,来展开对所有人类语言的研究。因为 7000 种语言中只有约 15% 具有语法规则,研究需要以这样的方式进行。语言学学者选择那些彼此具有不同根源的语言构建自己的语料库。他们几乎不会选择同一语言的不同方言。对于此类研究来说,识别系统的需求是非常有限的。的有用性,尤其是工业上的 ISO 公司是否有监督这个体系所需的专业性与权威性。我们确实认为语言识别系统可以制定,并且它的好处远大于缺陷。首先,如人类语言这样天生模糊的实体是否适用轮廓清晰的模型早在19世纪已有讨论,当时,奥古斯特・施莱歇尔奥古斯特・施莱歇尔 (August Schleicher, 1821-1868)发明了一种按照植物分类法则对语言的谱系分类方式,并按照生物进化树的方式排列各种语言。和约翰内斯·施密特约翰内斯·施密特 (Johannes Schmidt, 1843-1901)发明了波浪理论。分别提出了谱系树理论和波浪理论来描绘语言的演变关系。过去的 150 年间,语言学家偏爱使用谱系树理论这个简化而清晰的描述而非复杂的波浪理论。同样地,像 ISO 639-3 标准这样的语言识别系统是一个对现实的简化模型。其次,元语言信息,如使用语言的人口数量、语言濒危度、L1/L2 用户百分比(即圣经翻译日期)对于几乎所有地球上的语言来说都是可以获得的。我们需要一个语言识别系统以准确标注这些丰富的数据。第三,人类语言是需要政治规范的交流工具,就像工业材料、产品和服务一样。在建立标准方面,国际标准化组织可以提供政治专业性和权威性,这是一个语言学家协会所没有的。

资料来源

American Bible Society. A Guide for Translators and Revisers of the Holy Scriptures: A Statement of Principles. (New York: American Bible Society, 1961).

Anderson, B. (1991). Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. New York: Verso.

Andreas, F. K. (1910). “Bruchstücke einer Pehlewi-Übersetzung der Psalmen aus der Sassanidenzeit”, in Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften: Sitzung der philologisch-historischen Klasse, Band 41, pp. 869–72.

Arapović, B. (1998). Bibelns Sidenväg (The Bible’s Silk Road). Stockholm: Institutet för Bibelöversättning (Institute for Bible Translation).

Bobrick, B. (2001). Wide as the Waters: The Story of the English Bible and the Revolution it inspired. New York: Penguin Books.

Bebbington, D. W. (1989). Evangelicalism in Modern Britain: A History from the 1730s to the 1980s. London: Unwin Hyman.

Bedouelle, G. (1989). “La réforme catholique”, in Le temps des Réformes et la Bible, edited by G. Bedouelle and B. Roussel, pp. 327–368. Paris: Éditions Beauchesne.

Bentham, J. [1789] (1907). An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Oxford: Clarendon Press.

Bingham, R. V. (1943). Seven sevens of years and a jubilee: The story of the Sudan Interior Mission. Toronto: Evangelical Publishers.

Brecht, M. (1982). Die Basler Christentumsgesellschaft. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Breyfogle, N. (2005). Heretics and Colonizers: Forging Russia's Empire in the South Caucasus. Ithaca: Cornell University Press.

Burr, G. L. (1901). “The Year 1000 and the Antecedents of the Crusades.” American Historical Review 6, 429–439.

Byford, C. T. (1912). Peasants and prophets: Baptist Pioneers in Russia and South Eastern Europe. London: The Kingsgate Press.

Christian and Missionary Alliance. (2013). Report to General Council 2013, June 11–16 2013. Tampa, Florida. Online.

Church Mission Society (2012) [1896]. The Church Missionary Atlas: Account of the Various Countries in Which the Church Missionary Society Labours, and of Its Missionary Operations. San Bernadino, Califonia: ULAN Press.

Clèdat, L (1887). Le Nouveau Testament traduit au XIIIe siècle en language provençale suivi d’un rituel Cathare. Paris: Ernest Leroux.

Coote, R. (1998). “Scott, Peter Cameron” in Biographical Dictionary of Christian Missions, pp. 608–609, edited by G. H. Anderson. Grand Rapids, Michigan: Eerdmans Publishing Company.

Corwin, G. R. (1998). “Bingham, Rowland Victor” in Biographical Dictionary of Christian Missions, pp. 64–65, edited by G. H. Anderson. Grand Rapids, Michigan: Eerdmans Publishing Company.

Cross, W. R. (1950). The burned-over district: The Social and Intellectual History of Enthusiastic Religion in Western New York, 1800–1850. Ithaca: Cornell University Press.

Chua, A. (2003). World on Fire. New York: Anchor Books (Random House).

Cushing, K. G. (2005). Reform and the papacy in the eleventh century: spirituality and social change. Manchester: Manchester University Press.

Dieter, M. E. (1996). The Holiness Revival of the Nineteenth Century. Lanham: Rowman and Littlefield.

Ditchfield, G. M. (2005). The Evangelical Revival. London: Routledge.

Dudley, L. (1991). The Word and the Sword: How the Technologies of Information and Violence Have Shaped Our World. Cambridge, MA: Basil Blackwell.

Dwyer, J. C. (1998). Church history: twenty centuries of Catholic Christianity. Mahwah, New Jersey: Paulist Press.

Elsbree, O. W. (1935). “Samuel Hopkins and the doctrine of benevolence.” New England Quarterly 534–550.

Embley, P. L. (1966). The Origins and Early Development of the Plymouth Brethren. PhD Thesis. Cheltenham: St. Paul College.

Espinosa, G. (2014). William J. Seymour and the Origins of Global Pentecostalism. Durham: Duke University Press.

Findlay, J. F. (1969). Dwight L. Moody: American Evangelist 1837–1899. Chicago: Chicago University Press.

Garrett, L. (2002). The Stone-Campbell Movement: The Story of the American Restoration Movement. Joplin: College Press.

Gustavsson, A. (1986). “New Trends in Recent Swedish Research into Revivalism.” Scandinavian Journal of History, 11, 301–307.

Hammarström, H. (2015). “Ethnologue 16/17/18th editions: A comprehensive review.” Language, 91(3), 723–737.

Hanson, E. C. (2008). The information revolution and world politics. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.

Haspelmath, M. (2013). “Can language identity be standardized? On Morey et al.’s critique of ISO 639-3.” Blog posted on 4-dec-2013 at www.dlc.hypotheses.org/610.

Hefley, J. and M. Hefley (1974). Uncle Cam: The Story of William Cameron Townsend. Waco, Texas: Word Books.

Hirzel, S. (1980). Der Graf und die Brüder. Stuttgart: Quell Verlag.

Horne, C. F. (ed.) (1917). The Sacred Books and Early Literature of the East, in Medieval China, Vol. XII, pp. 381–392. New York: Parke, Austin and Lipscomb.

Hugh, C. (ed.) (1911a). Entry “Bilderdijk, Willem”. Encyclopedia Britannica, Volume 3. Cambridge: Cambridge University Press.

Hugh, C. (ed.) (1911b). Entry “Haldane, Robert”. Encyclopedia Britannica, Volume 12. Cambridge: Cambridge University Press.

Hugh, S. (1995). Wycliffe in the Making: The Memoirs of W. Cameron Townsend, 1920–1933. Wheaton: Harold Shaw.

Inikova, S. (1999), Spiritual Origins and the Beginnings of Doukhobor History, Doukhobor Centenary Conference, University of Ottawa.

Janis, M. W. (1984). “Jeremy Bentham and the Fashioning of International Law.” American Journal of International Law 78(2), 405–418.

Jones, G. (2005). “Reflections on the Religious Revival in Wales 1904–05.” Journal of the United Reformed Church History Society 7 (7). 427–445.

Kant, E. [1795] (2003). To perpetual peace: a philosophical sketch. Indianapolis: Hackett Publishing. Translated from Kant’s original essay Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf.

Kirby, I. J. (1986). Bible Translation in Old Norse. Genève: Université de Lausanne, Publications de la Faculté des Lettres XXVII.

Kirby, I. J. (1993) “Stjórn” in Medieval Scandinavia: An Encyclopedia, edited by Phillip Pulsiano and Kirsten Wolf with Paul Acker and Donald K. Fry, pp. 611–12. New York: Garland Publishing.

Kowalsky, N. (1966). “Die Sacra Congregatio de Propaganda Fide und die Übersetzung der Heiligen Schrift”, in Die Heilige Schrift in den katholischen Missionen, edited by J. Beckmann. Beckenried, Switzerland: Schöneck.

Landes, R. (2000). “The fear of an Apocalyptic Year 1000: Augustinian Historiography, Medieval and Modern.” Speculum 75(1), 97–145.

Lange, D. (1981): Eine Bewegung bricht sich Bahn. Die deutschen Gemeinschaften im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert und ihre Stellung zu Kirche, Theologie und Pfingstbewegung. Gießen: Brunnen Verlag.

Lee, S. H. (1988). The Philosophical Theology of Jonathan Edwards. Princeton: Princeton University Press.

Lewis, M. P. (ed.). (2009). Ethnologue: Languages of the World, Sixteenth edition. Dallas, Texas: SIL International.

Lewis, M. P., G. F. Simons, and C. D. Fennig (eds.). (2013). Ethnologue: Languages of the World, Seventeenth edition. Dallas, Texas: SIL International.

Lewis, M. P., G. F. Simons, and C. D. Fennig (eds.). (2015). Ethnologue: Languages of the World, Eighteenth edition. Dallas, Texas: SIL International.

Lewis, M. P., G. F. Simons, and C. D. Fennig (eds.). (2016). Ethnologue: Languages of the World, Nineteenth edition. Dallas, Texas: SIL International.

Loemker, L. [1956] (1969). Leibniz: Philosophical Papers and Letters. Dordrecht: Reidel. p. 58, fn 9.

MacCormack. E. R. (1966). “An Ecumenical failure: The development of Congregational Missions and its influence upon Presbyterians.” Journal of Presbyterian History 266–285.

Matthews, D. (1969). “The Second Great Awakening as an Organizing Process, 1780–1830: An Hypothesis.” American Quarterly 23–43.

Mazower, M. (2012). Governing the World: The History of an Idea. New York: The Penguin Press.

Meadows, D., J. Randers and D. Meadows (2004). Limits to Growth: The 30-Year Update. White River Junction, Vermont: Chelsea Green Publishing Company.

Menzies, W. W. and R. P. Menzies (2000). Spirit and Power: Foundations of Pentecostal Experience. Grand Rapids: Zondervan.

Mikre-Sellasie, G. (2000). “The early translation of the Bible into Ethiopic,” The Bible Translator 51, 302–316.

Miller, D. (2010). “Renegotiating the Boundaries of Evangelicalism in Jerusalem’s Christian Quarter: Christian and Missionary Alliance Church.” Anglican and Episcopal History 79 (2), 185–188.

Morey, S., M. Post and V. Friedman (2013). “The language codes of ISO 639: A premature, ultimately unobtainable, and possibly damaging standardization.” PARADISEC RRR Conference.

Murray, J. (1985). Proclaim the Good News: A Short History of the Church Missionary Society. London: Hodder & Stoughton.

Nida, E. A. (1972). The Book of a Thousand Tongues. 2nd Edition. London: United Bible Societies.

Norman, J. (1988). Chinese. Cambridge: Cambridge University Press.

North, E. (1938). The Book of a Thousand Tongues. 1st Edition. New York: Harper and Brothers.

Orr, J. E. (1965). The Light of the Nations: Progress and Achievement in the Nineteenth Century. The Paternoster Church History,Volume 8, Milton Keynes: Paternoster Press.

Page, J. (1888). Samuel Crowther: The Slave Boy who Became Bishop of the Niger. New York: Fleming H. Revell Company.

Peters, C. (1936). “Der Text der soghdischen Evangelienbruchstücke und das Problem der Pešiṭṭa.” Oriens Christianus 3(11), 153–162.

Peters, E. (1980). Heresy and Authority in Medieval Europe. The Middle Ages Series. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Pickover, C. A. (2009). The Math Book: From Pythagoras to the 57th Dimension. New York: Sterling.

Piggin, S. (1988). “Toward A Bicentennial History of Australian Evangelicalism.” Journal of Religious History 15(1), 20–37.

Rengshwat, J. S. (2012). The Sudan United Mission British Branch 1934–1977: An examination of the Mission’s indigenous Church Policy. PhD Thesis. University of Jos.

Rhodes, E. (2007). “Secondary versions: Arabic to Old Slavonic,” in A History of Bible Translation, edited by P. A. Noss, pp. 91–104. Rome: Edizioni di Storia e Letteratura.

Rines, E. G. (ed.) (1918). Entry “The American Bible Society”. The Encyclopedia Americana. Volume I, p. 501. New York: Lyon Company.

Ross, E. (2011). “A historical geography of the trans-Saharan trade,” in The trans-Saharan book trade, edited by G. Krätli and G. Lydon, pp. 1–34. Leiden: Brill.

Sattler, G. R. (1982). God's Glory, Neighbor's Good: A brief introduction to the life and writings of August Hermann Francke. Chicago: Covenant Press.

Schwartz, M. (1974). “Sogdian Fragments of the Book of Psalms.” Altorientalische Forschungen 1, 257–261.

Sherwig, J. M. (1962). “Lord Grenville's Plan for a Concert of Europe, 1797–99.” The Journal of Modern History 34(3), 284–293.

Simms, P. M. (1929). The Bible from the Beginning. London: Macmillan Publishers.

Slettan, B. (1986). “Religious Movements in Norway. Attitudes and Trends in Recent Research.” Scandinavian Journal of History, 11, 345–361.

Smith, G. (1885). The Life of William Carey, D.D: Shoemaker and Missionary. London: John Murray. (It was republished by Cambridge University Press in 2011).

Smith, J. H. (2015) The First Great Awakening: Redefining Religion in British America, 1725–1775. Madison: Fairleigh Dickinson University Press.

Soesilo, D. (2007). “Bible translation in Asia-Pacific and the Americas,” in A History of Bible Translation, edited by P. A. Noss, pp. 163–181. Rome: Edizioni di Storia e Letteratura.

Sommer, D. (2013). Eine baltisch-adelige Missionarin bewegt Europa. Barbara Juliane v. Krüdener, geb. v. Vietinghoff gen. Scheel (1764–1824). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Songulashvili, M. V. (1990). “The Translation of the Bible into Georgian.” The Bible Translator 41, 131–134.

Spartalis, P. J. (1994). Karl Kumm, last of the Livingstones: pioneer missionary statesman. Bonn: Verlag für Kultur und Wissenschaft.

Standaert, N. (1999). “The Bible in early seventeenth-century China”, in Bible in Modern China: The Literary and intellectual Impact, edited by I. Eber, S.-K. Wan and K. Walf, pp. 31–54. Sankt Augustin: Institut Monumenta Serica.

Stewart, K. J. (2006). Restoring the Reformation: British Evangelicalism and the Francophone ‘Réveil’ 1816–1849. Eugene: Wipf and Stock Publishers.

Sundermann, W. (1989). “Mittelpersisch”, in Compendium Linguarum Iranicum, edited by R. Schmitt, pp. 138–164. Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag.

Tomkins, S. (2007). William Wilberforce: A Biography. Grand Rapids: Eerdmans Publishing.

Tourn, G. (1980). The Waldensians: The first 800 years (1174-1974). Camillo P. Merlino, Translator. Charles W. Arbuthnot, Editor. Torino, Italy: Claudiana Editrice.

Townsend, W. J., H. B. Workman and G. Eayrs (1910). A New History of Methodism. Vol. 1. London: Hodder & Stoughton.

Trask, R. L. (1996). Historical Linguistics. London: Edward Arnolds Publishers.

Vickers, J. A. (1969) Thomas Coke: Apostle of Methodism. London: Epworth Press.

Wåhlin V. and O. Feldbæk (1986). “Religious revival in the Nordic countries after 1800: Recent research trends.” Scandinavian Journal of History 11, 297–299.

Wisse, F. (1995) “The Coptic Versions of the New Testament” in Studies and Documents: The Text of the New Testament in Contemporary Research, edited by Bart D. Ehrman and Michael W. Holmes, pp. 131–141. Grand Rapids: Eerdmans.

Yetman, N. R. (1968). “Doukhoborism and Revitalization.” Kansas Journal of Sociology 4(3), 153.

Yule, H. (ed.) (1914). Cathay and the Way Thither: being a collection of medieval notices of China. Volume 3. London: Hakluyt Society.

Zuurmond, R. (1995). “The Ethiopic Version of the New Testament,” in The Text of the New Testament in Contemporary Research, edited by B. D. Ehrman and M. W. Holmes, pp. 142–156. Grand Rapids: Eerdmans.