总结

中国的圣经翻译历史可以分为四个阶段:

-

零星的圣经翻译:635-1800 年

-

权威汉语圣经的努力:1800-1920 年

-

权威汉语圣经的出现:1920-1980 年

-

非汉语圣经的边缘化:1980 年至今

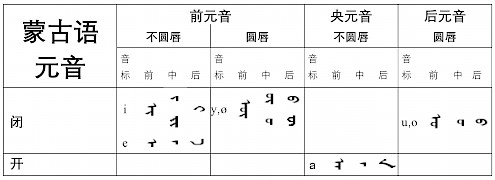

零星的圣经翻译( 635-1800) 的特点是中东和欧洲到中国不规律的传教活动,这通常与贸易活动相结合。传教士是出于各种原因与中国人接触的大群体中的一小群。公元 635 年,第一批抵达中国的传教士是聂斯托留派。他们和其他中东商人一起,通过古丝绸之路到达中国。散居在现代中国许多地方的穆斯林(回族)是这些商人的后代。聂斯托留派传教士将新约和旧约的部分书卷译成了中古文语言学家把中文历史分成五个阶段:

上古文时期:公元前 1000 年 - 公元元年;

中古文时期:公元元年 - 900 年;

古代汉语时期:1000 年 - 1200 年;

近代汉语时期:1368 年 - 1644 年;

现代汉语时期:1800 年至今。。没有译稿留存下来,但是聂斯托留派在西安的石碑上提到了部分圣经的翻译。这部分圣经的翻译可能是基于古叙利亚语的别大西译本。当蒙古人于中世纪统治中国时,四世任命孟高维诺的约翰作为他的特使前往元朝朝廷。大约在同一时期,威尼斯商人马可·波罗抵达中国,他的到来更多是出于商业而非宗教缘由。1307 年,孟高维诺的约翰将《诗篇》和新约译成了古维吾尔语,这是蒙古贵族使用的语言。虽然没有译稿留存下来,但约翰在他给教宗的两封信中提到了自己这一的成果。部分圣经被翻译的第三种语言是台湾西拉雅语。1661 年,台湾被荷兰占领期间,改革宗牧师倪但理将《马太福音》译成了西拉雅语。作为荷兰改革宗教会的一名神职人员,倪但理也受雇于荷兰东印度公司,后者是一家特许贸易公司。荷兰传教士的活动对台湾原住民产生了影响,直到 18 世纪早期。以上提到的三种圣经翻译都没有产生持续性影响,似乎也没有广泛流传,因为没有战略性的计划去推动这些努力。他们只是水桶中的水滴(《以赛亚书》40:15)。但是,他们却是细微的起头,体现了基督教在中国的古时渊源。

19 世纪见证了权威汉语圣经的努力。这一努力取决于另一场冲突:选择能够统一中华帝国的通用语言。满清政府用北京话它被称为官话或普通话。作为日常工作用语。然而,人口稠密的南方却没有多少人能流利使用这种语言。文言文在 19 世纪享有很高的威望,但是就像拉丁文一样,没人会把它当作母语来说。在超过五十年的时间里,新教传教士翻译了五个版本的文言文圣经。但是这些努力都未能吸引中国基督徒的关注,对此我们给出两个可能原因。首先,圣经被翻译成了一种受人尊敬但却是死的语言;其次,并没有一致的语言政策来推动文言文成为普通民众的日常语言。19 世纪晚期,北京话越来越明显地扮演了通用语言的角色。因着缺乏权威圣经译本的挫败感,新教传教士于 1890 年成立了三个跨宗派翻译委员会,一个是深文理;一个易文理;一个是普通话、北京话。只有普通话委员会在长达 30 年的翻译过程中存活下来,而文言文委员会则解散了 。这些决定受到了政治发展的影响。在 1913 年的全国会议上,年轻的中华民国决定采用北京话作为国家语言。当普通话委员会完成其工作,并于 1919 年出版了中文圣经合和本时,这已经是最佳时机。在 19 世纪和 20 世纪初期,新教传教士还将圣经部分地翻译成26 种汉语方言。这些圣经在当地流传,并且他们满足了初期教会社群的需要,直到权威中文圣经的出现。此外,将圣经翻译成三个重要的小语种的工作于 19 世纪开始或者完成:满语(1822 年)、藏语(1862 年)和维吾尔语(1898 年)。每个项目都有吸引人的故事。

权威中文圣经的出现(1920 年 - 1980 年)与普通话成为国家语言密切相关。在中华民国时期(1911年–1949 年),推广普通话的筹备工作已经完成,但真正的变化是在 1949 年以后共产主义时期发生的。根据中国学者周明朗参见 Zhōu(2003, 2013)。的研究,中国的语言政策追随了民族国家建设的两种模型——苏联模式(1950 年–1980 年)和中国模式(1980 年至今)。在 20 世纪 50 年代,中国政府推行一个多语种的语言政策,普通话作为汉语方言区的通行语言,在必要时地方方言作为补充。少数民族语言作为少数民族自治区域的通行语言,普通话则在这些地区作为一种补充性语言。在民族国家建设的这一时期,普通话边缘化了所有其他汉语方言。1922 年,部分圣经被翻译成的最后一个的汉语方言是潮汕方言(闽南地区)。这标志着所有方言译本开始逐渐不被使用,而中文和合本圣经开始占据重要位置。例外情况是一大批散居国外的华人所说的福建和客家方言,为此,台湾圣经协会于 2008 年和 2012 年出版了相应文字的修订版圣经。

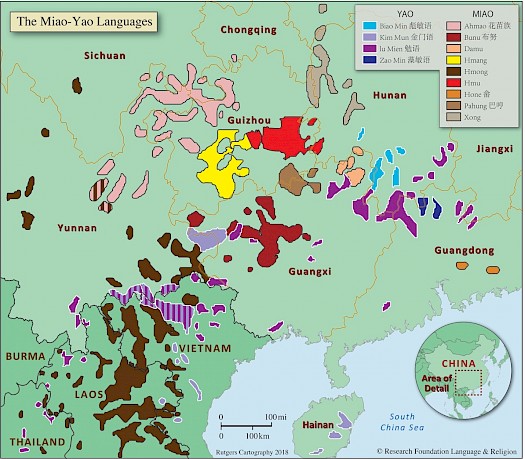

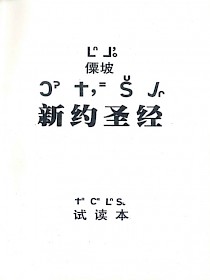

非汉语圣经的边缘化(1980 年至今):文化大革命(1966 年–1976 年)破坏了多语种的语言规则,但要恢复到以前的规则似乎不太可能。政府于 1982 年修改了宪法第 19 条,并使普通话作为所有民族的通用语言。这使得中国特色的民族国家与单一语言规则被一同建立。这个转化过程经 1991 年苏联解体和经济改革的实行而增强。劳动和户籍制度改革,人们不再被要求于出生地工作。这引发了从农村贫困地区到富裕沿海地区人口迁徙的强劲增长。尤其是年轻人离开了农村,老年人则留了下来。一些观察员参见 Zhōu(2013, 25页)。估计,移民的数量在 上世纪90 年代达到 1 亿,而在 2000 年前后达到 2 亿。新人口的融合推动了以普通话作为通用语言的需求,并以汉语方言和少数民族语言为代价。更进一步地,经济发展带来了对通用语言作为交流语言的需求,结果,少数民族不再熟悉自己的母语,母语现在被认为是一种负担而非资产。继而,少数民族语言濒临消亡。 2010 至 2019 年期间,随着移动通信(移动设备的呈现语言是普通话)的出现和建设项目的繁荣(一部分土地人口被迁移到汉族地区高耸的大楼里,其中主导语言是普通话),这一趋势更加严重20 世纪 90 年代,一些外国传教士来到中国,将圣经翻译成少数民族语言。其中一些项目在过去十年中已结出丰硕成果,并增加了 5 种新的圣经译文语言。然而,在盛行的阻碍因素影响下,新的翻译项目不可避免地失去了动力。达至少数民族的努力会越来越多地涉及中文圣经和合本。尽管如此,这其中也有一些例外。仍有基督徒使用花苗语(阿卯语)于贵州省使用。、花傈僳语于云南省使用。 、纳苏语于云南省使用。和诺苏语于四川省使用。诺苏语圣经。这些语言被吸纳入普通话的进程放缓。在台湾,普通话也上升到了公共生活中的支配地位。台湾南岛语言受到了不同程度的威胁。在过去 60 多年中,部分圣经被翻译成 10 种少数民族语言;翻译项目继续进行,并无受到抑制。经济发展削弱了少数民族语言圣经的使用,情形类似中国大陆。

在过去的 1400 年中,传教士将部分圣经翻译成了 70 种语言。下表根据它们的谱系关系划分这些语言。

| 语系 | 被翻译成的语言 |

|---|---|

| 汉语语系 |

29 |

| 阿尔泰语系 |

5 |

| 苗瑶语系 |

4 |

| 壮侗语系 |

6 |

| 藏缅语系 |

14 |

| 南亚语系 |

2 |

| 台湾原住民语 |

10 |

表 1: 圣经翻译根据语系

来自14个国家、隶属于11个宗派的超过38个基督徒组织参与了圣经翻译项目。美国和英国的基督徒组织对中国的圣经翻译贡献最大。

| 派别 | 组织 | 来源国家(地区) | 翻译语言数量 |

|---|---|---|---|

| 东正教 | 叙利亚正教会 | 叙利亚、伊拉克 |

1 |

| 俄罗斯正教会 | 俄罗斯 |

2 |

|

| 天主教 | 罗马天主教会 | 意大利 |

3 |

| 三自 | 中国基督教协会 / 三自爱国运动 | 中国 |

6 |

| 圣公会 | 美国圣公会差会 | 美国 |

3 |

| 英国海外传道会 | 英国 |

6 |

|

| 英国圣公会赛拿拿宣教会 | 英国 |

1 |

|

| 改革宗 | 荷兰改革宗教会 / 差会 | 荷兰 |

2 |

| 瑞典行道会 | 瑞典 |

1 |

|

| 公理会 | 美国公理会海外传道部 | 美国 |

4 |

| 长老会 | 英国长老会差会 | 英国 |

4 |

| 美国长老会差会 | 美国 |

10 |

|

| 加拿大长老会差会 | 加拿大 |

2 |

|

| 台湾长老会 | 台湾 |

2 |

|

| 浸信会 | 浸信会塞兰坡差会 | 英国、印度 |

1 |

| 美北浸信宣道会 | 美国 |

1 |

|

| 美南浸信会差会 | 美国 |

2 |

|

| 美国浸信会传道联会 | 美国 |

3 |

|

| 循道卫理会 | 美以美会 | 美国 |

2 |

| 美南监理会 | 美国 |

1 |

|

| 圣道公会 | 英国 |

2 |

|

| 偕我会 | 英国 |

1 |

|

| 英国卫斯理差会 | 英国 |

1 |

|

| 循道会 | 英国 |

1 |

|

| 五旬节派 | 荷兰五旬传道会 | 荷兰 |

1 |

| 瑞典自立会 | 瑞典 |

1 |

|

| 联合宗派 | 匿名的人 | --- |

3 |

| 亚洲基督徒服侍差会 | 美国 |

1 |

|

| 伦敦传道会 | 英国 |

6 |

|

| 中国内地会(截至 1964 年) | 英国 |

11 |

|

| 海外基督使团(1964 年后) | 英国 |

1 |

|

| 巴色传道会(截至 2001 年) | 瑞士 |

1 |

|

| 圣经翻译学院 | 俄罗斯 |

1 |

|

| 语言宗教研究基金会 | 德国 |

4 |

|

| 温茨堡差会 / 马尔堡差会 | 德国 |

1 |

|

| 摩拉维亚宣教会 | 德国 |

1 |

|

| 中亚会 | 德国 |

1 |

|

| 少数民族语文研究院 / 威克里夫圣经翻译会 | 美国 |

2 |

|

| 台湾圣经公会 | 台湾 |

7 |

|

| 联合圣经公会 | --- |

8 |

表 2: 参与中文圣经翻译的基督徒组织

汉语方言 (28)

法国东方学者伯希和法国东方学者伯希和(Paul Pelliot,1878-1945)发现了许多敦煌手稿。

法国东方学者伯希和法国东方学者伯希和(Paul Pelliot,1878-1945)发现了许多敦煌手稿。

公元 635 年后,当叙利亚传教士阿罗本(Aloben)中文名 “阿罗本”(Aloben)仅能从西安的聂斯托留派石碑所知。他很可能是来自波斯、讲叙利亚语的人。他的名字可能是闪语 “亚伯拉罕” (Abraham)的音译。来到长安(今天的西安),部分圣经第一次被聂斯托留派聂斯托留 Nestorius (386 年至 450 年)为君士坦丁堡主教,他强调基督的神、人二性没有联合。他的教义在以弗所大公会议(公元 431 年)被谴责为异端。他离开西方教会,与叙利亚、伊拉克和波斯教会形成了东方教会。一些历史学家警示说,有些叙利亚、伊拉克和波斯教会并不接受基督一性论,东方教会不是都被认为是聂斯托留教派。见

Hofrichter,P. L., 2006,Preface. In R. Malek 和 P. L. Hofrichter(主编), Jingjiao: The Church of the East in China and Central Asia. Sankt Augustin, Germany: Institut Monumenta Serica。基督徒译出。

1625 年,一块纪念基督徒于唐朝(公元 618 年 - 907 年)在华活动的石碑在西安出土,这块石碑立于公元 781 年,此时聂斯托留派传教士已在当地传福音。公元 720 年,中国以 Beth Sinaye参见 Baum 和 Winkler (2003)。 之名,成为了东方教会的一个传教省。中国的东方教会在公元 907 年唐朝灭亡后消亡。石碑上的文字提到 “圣经已被翻译”,这成为部分圣经被翻译的明确参考。但没有译稿留存至今。

1907 年,聂斯托留派文献在敦煌敦煌是甘肃省西北的一个县级市。它是古代丝绸之路的一个主要站点,直通中原,终抵长安。莫高窟被莫高窟位于敦煌市东南方 25 公里处,包含了跨越千年的佛教艺术实例和大量不同语种的文献,比如汉语、藏语、维吾尔语、梵文和粟特文。1907 年,聂斯托留派基督徒作品在洞穴中被发现。国际敦煌项目由大英图书馆于 1994 年成立,在这个项目中,12 个国家的 24 个机构合作努力来保存、分类和数字化敦煌文献。发现,这些文献提到了《摩西五经》的中文翻译参见 Saeki (1937)。(被称为“牟世法王经”),包括《创世纪》(《浑元经》),《诗篇》(《多惠圣王经》),《福音书》(《阿思翟利容经》),《使徒行传》(《传代经》)和一些其他书卷 。这些书卷以中古文译成。

耶稣会修士沈福宗沈福宗(?- 1691),拉丁名为迈克·阿尔冯西乌斯 (Michael Alphonsius),是清朝南京的一位官员。他归信了天主教,成为 17 世纪时游历欧洲的少数中国人之一。1684 年,沈福宗觐见了法国国王路易十四世 Louis XIV,又于 1685 年觐见了英国国王詹姆士二世 James II,之后去到葡萄牙的里斯本,并在那里加入了耶稣会。 1691 年他在回国途中死在莫桑比克。这幅图由德裔英国肖像画家戈特弗里德·尼勒 (Gottfried Kniller)于 1685 年画成。

耶稣会修士沈福宗沈福宗(?- 1691),拉丁名为迈克·阿尔冯西乌斯 (Michael Alphonsius),是清朝南京的一位官员。他归信了天主教,成为 17 世纪时游历欧洲的少数中国人之一。1684 年,沈福宗觐见了法国国王路易十四世 Louis XIV,又于 1685 年觐见了英国国王詹姆士二世 James II,之后去到葡萄牙的里斯本,并在那里加入了耶稣会。 1691 年他在回国途中死在莫桑比克。这幅图由德裔英国肖像画家戈特弗里德·尼勒 (Gottfried Kniller)于 1685 年画成。

明朝期间(1378-1644),在景教信仰于中国消失多年之后,天主教开始在中国传教。方济·沙勿略Francis Xavier, 1506-1552.为巴斯克天主教徒、依纳爵·罗耀拉西班牙贵族、神学家依纳爵·罗耀拉 (Ignatius of Loyola, 1491–1556) 是对抗宗教改革的一名领袖,他与方济·沙勿略共同创建了耶稣会。的同伴和耶稣会的共同创始人,他作为先锋游历到印度、日本、婆罗洲、马鲁古群岛向当地人传教。在到达中国大陆之前,他在中国南海的上川岛去世了。

意大利耶稣会修士利玛窦Matteo Ricci, 1552-1610.带领了一群耶稣会修士来到中国,向朝廷介绍了西方科学,尤其是数学和天文学。他向中国儒家学者发起了蒙盖娄 Mungello (2005) 统计出 1552 年至 1800 年间,参与中国宣教的欧洲耶稣会士共有 920 位。根据拉图莱特 Latourette (1929),1844 年和 1901 年中国大约分别有 240,000 和 720,490 名罗马天主教徒。一场跨文化对话 。许多中国知识分子归信并成为耶稣会的修士。

利玛窦将部分圣经翻译成中文,主要是基于礼仪选择一些经文翻译,而非全部书卷。唯一留存下来的译文只有《十诫》。

中国礼仪之争是 17 世纪天主教传教士就中国习俗中国民间信仰在起源、 创始人、 地方仪式和哲学传统上非常多元。最常见的仪式是中国萨满教 / 巫教(操纵诸灵)和中国傩文化(驱赶诸灵)。和儒家礼仪儒家是孔子(公元前 551 - 前 479 年)发展的一个伦理道德和人本思想的体系。孔子强调家庭的重要性,并制定了伦理治理原则。儒家从人文主义的视角理解宗教活动,如祖先崇拜、祭祀亡灵。宗教仪式旨在维护社会和谐。纵观历史,儒家思想是中国精英,而不是普通民众的信仰体系。,如祖先崇拜和天天是天、至高神和宇宙自身的概念。、气气,意指 ‘空气’,是生命实体。这个古典的中国概念使人联想到古希腊的四个基本要素:火、 气、 水、 土。之理的一场争论。宽容的耶稣会士认为这些做法在本质上是世俗的,与基督信仰相容,但其他传教士道明会 (Dominicans)和方济会 (Franciscans) 17 世纪开始在中国传教。这些宣教士从西班牙殖民地菲律宾而来,在那里采用非适应政策,他们拒绝地方风俗和耶稣会在中国的实践。并不这么认为,并求诸教宗意见。

康熙皇帝康熙皇帝与一位耶稣会天文学家这场争论把教宗克雷芒十一世(1700-1721 年任教宗)、康熙皇帝(1654-1722)、欧洲大学学者和教廷万民福音部由额我略十五世于 1622 年创建。之后它改了名,目前称做 “万民福音部” (The Congregation for the Evangelization of Peoples)。卷了进来。

康熙皇帝康熙皇帝与一位耶稣会天文学家这场争论把教宗克雷芒十一世(1700-1721 年任教宗)、康熙皇帝(1654-1722)、欧洲大学学者和教廷万民福音部由额我略十五世于 1622 年创建。之后它改了名,目前称做 “万民福音部” (The Congregation for the Evangelization of Peoples)。卷了进来。

1704 年,教宗克雷芒十一世颁布了法令《至善的天主》法令的拉丁文标题 Cum Deus Optimus 意为 “至善的天主” (With the Best God)。,在该法令中,他谴责了儒教和中国民间仪式。特别是教宗:

-

禁止使用天Heaven.和上帝“在上的主” / Lord Above.,但是允许以天主Lord of Heaven.一词称呼上帝;

-

禁止基督徒参加儒家礼仪;

-

禁止基督徒参与中国民间宗教礼仪,如祖先崇拜或死者灵魂被引向死后世界的仪式。

1715 年,教宗克雷芒十一世在宗教通谕《自那日起》宗教通谕是一封教宗封印的训令。拉丁文标题 Ex Illa Die 的意思是 “自那日起”(“From That Day”)。进一步谴责了中国的宗教仪式。此通谕激怒了中国的康熙皇帝,改变了他对基督教友善的态度,并于1721 年下旨Li Dun Jen (1969, 页224) 翻译了康熙圣旨的如下选段:“阅读这一宣告,我得出的结论是,西方人确实是气量小。不可能与他们讲道理,因为他们不能像我们理解他们那样理解中国的诸多议题。没有一个西方人可以精通中国经典,他们的评论却常常是难以置信和荒谬的。从这一宣告来判断,他们的宗教信仰和那些佛教或道教中小的、偏执的教派并没有什么不同。我从未见过一份包含了那么多废话的文本。为了避免进一步的麻烦,从现在开始,西方人禁止在中国布道。” 禁止基督教传教活动。中国礼仪之争破坏了天主教与中国政府之间的关系。直到今天,关系还没有恢复。

西什库北堂西什库北堂于 1703 年由中国康熙皇帝下旨建造。中国礼仪之争期间,巴黎外方传教会巴黎外方传教会 The Missions Etrangères de Paris 是在教廷万民福音部指导下于1663年建立的一个罗马天主教传教组织。该组织的初衷是于独立于西班牙和葡萄牙殖民势力。而直到今天,该组织仍然活跃,特别是在东亚地区。的法国传教士白日升Jean Basset, 1662-1707.注意到圣经中文译本的空缺。他以四川省为基地,最终和中国学者许若翰John Xu.共同完成这项工作。在白日升神父 1707 年去世前,他已完成了新约武加大译本 80% 的翻译工作,但是他的作品并未出版。英国人霍奇曼Hodgman.于 1737 年将一份译文副本带到英国,该译本先后被放置于汉斯·斯隆爵士图书馆英文名字是 Library of Sir Hans Sloane. 此信息是基于 Willeke, Bernward (1945)的文章《大英博物馆中的中文圣经手稿》,收录于期刊 Catholic Biblical Quarterly 7, 450–453.和大英博物馆。新教传教士马礼逊Robert Morrison, 1782-1834.复制了这份文稿,并将它用于 1823 年自己的圣经翻译中。

西什库北堂西什库北堂于 1703 年由中国康熙皇帝下旨建造。中国礼仪之争期间,巴黎外方传教会巴黎外方传教会 The Missions Etrangères de Paris 是在教廷万民福音部指导下于1663年建立的一个罗马天主教传教组织。该组织的初衷是于独立于西班牙和葡萄牙殖民势力。而直到今天,该组织仍然活跃,特别是在东亚地区。的法国传教士白日升Jean Basset, 1662-1707.注意到圣经中文译本的空缺。他以四川省为基地,最终和中国学者许若翰John Xu.共同完成这项工作。在白日升神父 1707 年去世前,他已完成了新约武加大译本 80% 的翻译工作,但是他的作品并未出版。英国人霍奇曼Hodgman.于 1737 年将一份译文副本带到英国,该译本先后被放置于汉斯·斯隆爵士图书馆英文名字是 Library of Sir Hans Sloane. 此信息是基于 Willeke, Bernward (1945)的文章《大英博物馆中的中文圣经手稿》,收录于期刊 Catholic Biblical Quarterly 7, 450–453.和大英博物馆。新教传教士马礼逊Robert Morrison, 1782-1834.复制了这份文稿,并将它用于 1823 年自己的圣经翻译中。

18世纪,在天主教徒的几个私人译经工作之后,耶稣会士贺清泰Louis de Poirot, 1735-1814.将新约和大部分旧约译成了中文。

这份译稿在北京西什库北堂 保存了很久,现在存于上海。这份译文基于武加大译本。白日升和贺清泰的翻译对 21 世纪的中国人来说非常难懂,下面摘录部分《路加福音》:

《路加福音》1: 13-19

| 白日升的翻译 (1707 年) | 贺清泰的翻译 (1814 年) | 和合本的翻译 (1919 年) |

|---|---|---|

| 13 […] 尔妻依撒伯,将与尔生子,尔必名之若翰。 […] | 13 […] 尔妻依撒伯尔要与你一子,尔宜取名若翰。 […] | 13 […] 你的妻子伊利沙伯要给你生一个儿子,你要给他起名叫约翰。 […] |

| 14 […] 且众以其生为乐矣。 | 14 […] 尔得此子,尔心乐多,人亦大喜。 | 14 […] 有许多人因他出世,也必喜乐。 |

| 15 盖其为大主前,酒与麯皆不饮,犹在母腹,而满得圣风矣。 | 15 此子在主前本是大,他不宜饮酒及凡从菓压出的汁,自母腹即满被圣神。 | 15 他在主面前将要为大,淡酒浓酒都不喝,从母腹里就被圣灵充满了。 |

| 16 且多化依腊尔子归于厥主神。 | 16 使多依斯拉耶耳嗣妇本主。 | 16 他要使许多以色列人回转,归于主他们的 神。 |

| 18 […] 我妻亦暮年矣。 | 18 […] 妻年亦迈。 | 18 […] 我的妻子也年纪老迈了。 |

| 19 […] 我乃加别尔在神前者,使出语尔,报此福音。 | 19 […] 我是上主前的加彼厄尔,我奉命语尔,报尔此佳音。 | 19 […] 我是站在 神面前的加百列,奉差而来对你说话,将这好信息报给你。 |

文言版新约(1814)这是呈送给溥仪皇帝的文言新约,是四份副本中的一份。一位中国官员在 1911 年的政治动荡中保存了这份副本,并于 1944 年将它交给美国圣经公会。19 世纪和 20 世纪是新教圣经翻译的时代。这一过程中的里程碑是 1919 年圣经和合本的出版,它是中国 20 世纪权威和通行的圣经译本。这本圣经是不同国家的传教士历经 100 年的竞争、失望、挣扎译名之争是冲突的一个重要原因,也是前面提及的中国礼仪之争的内容。1846 至 1855 年是第一阶段,麦都思 (Walter Henry Medhurst) 梳理中国经典中神和上帝的含义。根据麦都思的研究,“上帝” 被认为是创造的源头,他没有起源;而 “神” 是 “上帝” 的一个化身,履行一定的功能。他认为 “上帝” / “神” 这对组合可理解为存在于英文中的 “神” / “众神” 二分。理雅各 (James Legge) 支持这一观点,认为中国人在远古时代信仰一神论,而后才被多神论所取代。“上帝”和“神”的用语大概就是這两个时期的代表。文惠廉 (William Boone) 反对这一观点。他强调,希伯来语中的 “耶和华” (Elohim) 是一个通称,不是专有名词,所以需要转化为其他语言中相应的称呼。他认为,通称是 ‘神’ 而不是 ‘上帝’。大家在这个问题上并没有达成共识。在译名之争的第二个阶段,1863 至 1877 年,北京委员会的成员推行天主教的 ‘天主’ (Lord of Heaven)这一用法,却遭到反对。这个称谓被认为太过具体,而且太接近天主教。在接下来的几年里,英国及海外圣经公会将 ‘上帝’ 这一译法用于其出版的圣经中,而美国圣经公会则用 ‘神’ 或者 ‘天主’ 的译法。争论尚未被解决,但和合本委员会的中国成员更倾向于‘神’ 的译法,‘神’ 出现在 1919 年的和合本中,并在该字前留有一格空白位。,最后达成共识的结果。

文言版新约(1814)这是呈送给溥仪皇帝的文言新约,是四份副本中的一份。一位中国官员在 1911 年的政治动荡中保存了这份副本,并于 1944 年将它交给美国圣经公会。19 世纪和 20 世纪是新教圣经翻译的时代。这一过程中的里程碑是 1919 年圣经和合本的出版,它是中国 20 世纪权威和通行的圣经译本。这本圣经是不同国家的传教士历经 100 年的竞争、失望、挣扎译名之争是冲突的一个重要原因,也是前面提及的中国礼仪之争的内容。1846 至 1855 年是第一阶段,麦都思 (Walter Henry Medhurst) 梳理中国经典中神和上帝的含义。根据麦都思的研究,“上帝” 被认为是创造的源头,他没有起源;而 “神” 是 “上帝” 的一个化身,履行一定的功能。他认为 “上帝” / “神” 这对组合可理解为存在于英文中的 “神” / “众神” 二分。理雅各 (James Legge) 支持这一观点,认为中国人在远古时代信仰一神论,而后才被多神论所取代。“上帝”和“神”的用语大概就是這两个时期的代表。文惠廉 (William Boone) 反对这一观点。他强调,希伯来语中的 “耶和华” (Elohim) 是一个通称,不是专有名词,所以需要转化为其他语言中相应的称呼。他认为,通称是 ‘神’ 而不是 ‘上帝’。大家在这个问题上并没有达成共识。在译名之争的第二个阶段,1863 至 1877 年,北京委员会的成员推行天主教的 ‘天主’ (Lord of Heaven)这一用法,却遭到反对。这个称谓被认为太过具体,而且太接近天主教。在接下来的几年里,英国及海外圣经公会将 ‘上帝’ 这一译法用于其出版的圣经中,而美国圣经公会则用 ‘神’ 或者 ‘天主’ 的译法。争论尚未被解决,但和合本委员会的中国成员更倾向于‘神’ 的译法,‘神’ 出现在 1919 年的和合本中,并在该字前留有一格空白位。,最后达成共识的结果。

权威中文圣经的争论被另一场统一中国的通用语争论所塑造,后者主要发生在 20 世纪之交。自唐朝(公元 618-907 年)起,中国存在两个语言标准,一个是文言19 世纪时传教士把文言叫做 “深文理”,但这不是一个中国通用的标准名。,古典文学语言,另一个是白话19 世纪时传教士把白话叫做 “易文理”,但这不是一个中国通用的标准名。,普通百姓的白话标准。20 世纪初期文言享有崇高威望,被认为是文化人所使用的语言。绝大多数的中国文学、历史、哲学和其他学科都使用文言,文言是中文唯一真正的国家形式。和拉丁文一样,文言和白话只能写不能说。他们不同与当时任何的汉语方言,因此不能认为其承担了通用语言的角色。

1913 年,语言文字工作委员会在北京召集了来自中国各地的代表。一场针对哪种方言应该被选为中国通用语言的争论出现了。最后,北方代表的观点得到采用,北京方言被选为标准用语。

1906 年,中文和合本的翻译者们这张照片刊登在 1906 年中国内地会的年报 “China and the Gospel,” Annual Report of the China Inland Mission 上。19 世纪,整部圣经已经有了5个不同版本的文言译本,而前两版遭到政府的强烈打压 (见本章的尾注):

1906 年,中文和合本的翻译者们这张照片刊登在 1906 年中国内地会的年报 “China and the Gospel,” Annual Report of the China Inland Mission 上。19 世纪,整部圣经已经有了5个不同版本的文言译本,而前两版遭到政府的强烈打压 (见本章的尾注):

-

1822 年,马士曼马士曼 (Joshua Marshman, 1768-1837) 是威廉·克理的同事,驻扎于印度加尔各答的浸信会塞兰坡教会。马士曼和克理合作将圣经翻译成了多种印度语言。在拉撒尔的帮助下,马士曼在塞兰坡陆续出版了中文译本圣经。和拉撒尔拉撒尔 (Johannes Lassar) 是出生于澳门的亚美尼亚人。1816 年,他基于希腊文圣经和英王钦定本,起草了第一版新约。他和马士曼把 “上帝” (God) 译为 “神”、“圣灵” (Holy Spirit) 译为 “圣风”、“洗” (baptize) 译为 “蘸”。(浸信会传教士)版;

-

1823 年,马礼逊马礼逊 (Robert Morrison, 1782-1834) 由伦敦传道会差派到中国。马礼逊于 1807 年抵达澳门。在强烈的政府逼迫下,他于 1823 年完成了圣经的翻译。1824 年,他回到英国休假,并供职于英国皇家学会,编撰中英词典。他还荣获格拉斯哥大学颁发的神学博士称号。马礼逊版中文圣经中几个关键词的翻译是,“上帝” (God) 译为 “神”、“圣灵” (Holy Spirit) 译为 “圣风”、“洗礼” 译为 “洗”。和米憐米憐 (William Milne, 1785-1822) 是伦敦传道会差派前往中国的第二位传教士。他于 1823 年抵达澳门,也是马礼逊的唯一助手。他为中国传教者梁发受洗,梁发后来把福音传给中国起义领袖洪秀全。1815 年,米憐迁往马来西亚的马六甲,并在那里继续服侍中国移民。他与马礼逊合作翻译圣经,贡献了从《申命记》到《约伯记》的翻译。(伦敦传道会)版;

-

1847 年,麦都思麦都思 (Walter Henry Medhurst, 1796-1857) 于 1816 年被伦敦传道会差派至马六甲,并在那里学习马来语和中文。1842 年,他迁往上海,和郭士立、裨治文合作将圣经翻译成古文,该工作于 1847 年完成。他是译名之争中一位有影响力的讨论者,梳理了中国经典中上帝的不同名字。、郭士立郭士立 (Karl Gützlaff, 1803-1851) 是一名德国传教士,他去到新加坡和曼谷,并于 1834 年在那里将《路加福音》译成泰文。后来,他搬到澳门和香港,并在日本短暂停留,于 1837 年将《约翰福音》和约翰书信翻成日语。1840 后,他和麦都思、裨治文开始合作将圣经译成中文。他贡献了旧约的大部分翻译。整部圣经于 1847 年译成。由于政府禁止外国传教士在中国内地活动,他建立了一所 “本地传教士” 学校。1851 年,他发现了他所培养的一些 “传教士” 的欺诈行为,这些传教士上报了一些自己根本没去过的地方。不久后他就去世了。作为一位多产的作家,他启迪了欧洲的许多人。香港有一条街道以他名字命名。、裨治文美国公理会差会差派裨治文 (Elijah Coleman Bridgman, 1801-1861) 为该差会第一位在中国服侍的传教士。他于 1830 年抵达广州。他的贡献在于古文圣经的翻译工作,并热心基督教教育。后来他搬到了上海,并在那里去世,和他的太太葬在一起。版。此译本为太平天国运动领袖洪秀全洪秀全 (1814-1864) 是一位中国客家族起义领袖,领导了一场反抗满清政府的起义。当他四次省考落榜时,他看到了一个关于父亲和兄弟形象的异象。当一位基督教传教士给他圣经摘要后,他把父亲的形象解释为天父,兄弟的形象解释为耶稣基督,并自称是耶稣基督的弟弟。19 世纪 40 年代,他受到基督教传教士进一步的教导,并采用了麦都思、郭士立和裨治文的圣经译本作为他初建的信徒组织的教义基础。1851 年,洪秀全召集 3 万名追随者,与满清政府的张力开始出现。当政府军试图驱散其追随者时,他起义造反。洪秀全打败了政府军,于 1853 年占领南京,并建立了某种神权政治,太平天国 (Heavenly Kingdom)。1864 年,政府军击败了起义者的抵抗防线,他的统治告终,而洪秀全也在 1864 年被杀。但他仍继续鼓舞着贵州的苗民起义(参见 Spence, 1996)。所采用;

-

1854 年,麦都思、文惠廉文惠廉 (William Jones Boone, 1811-1864) 是美国圣公会差会的一名传教士,于 1839 年抵达澳门,1844 年迁至上海,并在那里担任圣公会主教,直至去世。他是委办译本委员会中的一员,也在译名之争中发挥了举足轻重的作用。他认为应将 “上帝” (God)译成 “神”。、娄理华娄理华 (Walter Macon Lowrie, 1819-1847) 是一位美国基督教长老会差会的传教士。他于 1842 年抵达中国。、施敦力施敦力 (John Stronach, 1810-1888) 是伦敦传道会的英国人。他驻扎在厦门,是委办译本委员会的厦门委员会代表。、裨治文的委办译本1843 年,来自不同传教组织的 12 名传教士代表决定修订圣经译本。他们在 1842 年《南京条约》中开放的五个口岸设立了委员会:上海、广州、宁波、福州、厦门。每个委员会派一个代表(因此命名为 “委办译本”)到中央委员会,为不同问题作出最后的决定。;

-

1863 年,裨治文和克陛存克陛存 (Michael Simpson Culbertson, 1819-1862) 是美国基督教长老会的一名传教士。1845 年到 1851 年,他驻扎在宁波,而后 1851 年到 1862 年,驻扎在上海。离开委办译本委员会后的版本;

19 世纪 80 年代,新教教会对权威译本的空缺感到失望,并在 1890 年召开了在华新教传教士大会,预备文言、白话、北京话的新译工作。三个翻译委员会成立。

随着官话成为通用语言的趋势越来越明显,古典语言委员会于 1907 年解散,而官话翻译委员会在 1919 年以《中文和合本》之名出版了官话译本。在接下来的 100 年中它保持着权威版本的地位,并于 2010 年由香港圣经公会进行了一次修订。

除文言和官话之外,传教士也将圣经翻译成了其他汉语方言。欧洲人和中国人对 “语言” (language) 和 “方言” (dialect) 的定义在历史上是不同的。在欧洲人的理解中,如果两种话语是互通的,它们是方言;否则,它们就是语言。中国人根据民族和政治特点关联两种话语。如果使用它们的人属于同一族裔群体或国籍,它们就是方言;否则就是两种语言。

汉语方言的使用者是汉族,但汉语方言之间的语言差异相当于甚至高于日耳曼语或罗曼语中的差异。共有九个汉语方言语群,每个都有一个复杂的子系统。

| 方言语群 | 人口数 |

|---|---|

|

Mandarin 官 |

9.6 亿 |

|

Jìn 晋 |

4800 万 |

|

Gàn 赣 |

3100 万 |

|

Mǐn 闽 |

7000 万 |

|

Yuè 粤 |

6000 万 |

|

Píng 平 |

380 万 |

|

Hakka 客家 |

3000 万 |

|

Xiāng 湘 |

3800 万 |

|

Wú 吴 |

8000 万 |

|

Huī 徽 |

460 万 |

表 3: 汉语方言

将圣经译成汉语方言的工作在第一版文言圣经完成后很快开始。四种不同的闽方言译本在 1884 年到 1922 年间出版,而普通话译本于1874年出版,四种不同的吴方言译本在 1901 到 1914 年间出版,而广东方言译本在 1894 年出版,客家方言译本在 1916 年出版。部分圣经总共被翻译成了 28种不同的汉语方言。详细资料如下表。

|

ISO639-3 |

方言 | 汉语方言群 | 单行本 | 新约 | 圣经 |

|---|---|---|---|---|---|

|

ltc |

中古汉语唐朝语言 | 根 | 650 (?)1625 年,西安出土了一块纪念基督教于唐朝(公元 618年 – 907 年)在华活动的石碑,这块石碑立于公元 781 年,此时景教传教士已经传福音给了当地居民。石碑上的文字提到 “圣经已被翻译”,这成为部分圣经被翻译的明确参考。但没有翻译文稿留存至今。1907 年,聂斯托留派文献在敦煌莫高窟被发现,这些文献提到了《摩西五经》的中文翻译(被称为“牟世法王经”),包括《创世纪》(《浑元经》),《诗篇》(《多惠圣王经》),《福音书》(《阿思翟利容经》),《使徒行传》(《传代经》)和一些其他书卷。这些书卷以中古文译成。 |

|

|

|

lzh |

深文理此术语由传教士创造,用以指代公元前 500 年至公元 200 年间的中国古文。 | 文言文 | 1810第一本完成的圣经书卷是《马太福音》,它由马士曼和拉撒尔于 1810 年在印度塞兰坡译成。它是基于希腊文本和英王钦定本。同年不久,马礼逊在米憐的协助下,在广州出版了《使徒行传》译文。马礼逊的翻译基于希腊文本、1707 年白日升 (Jean Basset)的译本和英王钦定本。 | 1814新约首先由马礼逊和米憐于 1814 年译出。马士曼和拉撒尔于 1816 年完成了另一版本的新约翻译。 | 1822马士曼和拉撒尔于 1822 年在塞兰坡完成并出版了完整版圣经。在米憐的帮助下,马礼逊于 1819 年译成了另一版圣经,并只在 1823 年在广州出版。1855 年委办译本由麦都思 Walter Henry Medhurst (伦敦传道会)、文惠廉 William Jones Boone (美国圣公会)、娄理华 Walter Macon Lowrie (美国基督教长老会)、施敦力 John Stronach、裨治文 Elijah Bridgman (美国公理会差会)完成。 |

|

lzh |

易文理易文理也是一个由传教士创造的术语,对应简易古文,易文理以更直接思想的表达代替了对仗工整、词藻华丽的表达。易文理和深文理在 1919 年后被官话取代。 | 文言文 | 1883《马可福音》和《约翰福音》首先由杨格非 Griffith John (伦敦传道会)于 1883 年译出。 | 1885新约首先由杨格非 Griffith John (伦敦传道会)于 1885 年译出。 | 1902整部圣经由施约瑟 Samuel Isaac Joseph Schereschewsky (美国圣公会差会)和易文理联合圣经委员会的其他成员于 1902 年完成。同年,美国圣经公会在上海出版了这本圣经。 |

|

cmn |

普通话 | 官,北京 | 1864《约翰福音》的中文标准译本首先由北京翻译委员会于 1864 年译出,委员会成员包括丁韪良 William A. P. Martin (美国长老会公会)、艾约瑟 Joseph Edkim (伦敦传道会)、施约瑟 Samuel Isaac Joseph Schereschewsky (美国圣公会差会)、包约翰 J. S. Burdon (伦敦圣公会差会)和白汉理 H. Blodget (美国海外宣道会)。北京委员会于 1861 年成立。 | 1872新约译本首先由北京委员于 1872 年译出。 | 1874旧约由施约瑟 Samuel Isaac Joseph Schereschewsky 于 1874 年完成。他的旧约和北京委员会的新约在和合本出版之前是官话圣经的标准译本。1919 年,联合圣经委员完成了沿用至今的权威圣经译本。该委员会成员包括艾约瑟 J. Edkins、惠志道 J. Wherry、谢卫楼 D. Z. Sheffield、皮尧士 T. W. Pearce 和卢壹 L. Lloyd。1919 年,中文和合本由美国圣经公会在上海出版。1953 年,第一本完整的天主教译本由意大利神父雷永明 (Gabriele M. Allegra, 1907-1976) 带领的一个团队于香港完成。 |

|

cmn |

南京 | 官,江淮 | 18541854 年,《马太福音》由一位中国人在麦都思 Walter Henry Medhurst 和施敦力 John Stronach (两人都来自伦敦传道会)的指导下,翻自委办译本。 | 18571857 年,新约由一位中国人在麦都思 Walter Henry Medhurst 和施敦力 John Stronach (两人都来自伦敦传道会) 的指导下,翻自委办译本。同年,它由英国及海外圣经公会在上海出版。 |

|

|

cmn |

烟台胶东话 Kiaotung 是山东烟台官话的旧称。 | 官,胶辽 | 1918《马可福音》由华北浸信会差会的宣教士于 1918 年译出,该会属于美国南方浸信会的一个分支。 |

|

|

|

cmn |

济南 | 官,冀鲁 | 1892《路加福音》和《约翰福音》由祝名扬 (Charles Henry Judd, 1842-1919)(中华内地会)于 1892 年译出。 |

|

|

|

cmn |

武汉现在的武汉是从以前的汉口和周边地区发展而来。 | 官,西南 | 1921《马可福音》首先由佩特森 J. H.L. Patterson (伦敦传道会)于 1921 年译出。 |

|

|

|

hak |

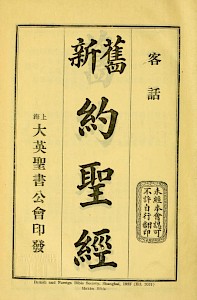

梅州梅县 (字面意是 “梅花县”) 是广东省东北方梅州县的一个区,梅县的客家话是标准的客家话。 | 客家 | 1860《马太福音》首先由巴色差会传教士于 1860 年译出,译组包括黎力基 R. Lechler、韦腓立 P. Wilmes、毕安 C. P. Piton 和中国籍牧师康发林 Kong Fatlin。 | 18831883 年,第一个新约译本由巴色会传教差会传教士黎力基 R. Lechler、韦腓立 P. Winnes、毕安 C. P. Piton 和康发林 Kong Fatlin 完成。同年,英国及海外圣经公会在巴塞尔出版了罗马文字客家话译本,同时在广州也出版了以中文文字记录的客家话译本。 | 19161916 年,巴色差会传教士内格尔 A. Nagle、古斯曼 G. A. Guzman 和艾伯特 W. Ebert 完成了以中文文字翻译的整本圣经。同年由英国及海外圣经公会在上海出版。此版本在 1984 年至 2012 年被重译。2012 年,台湾圣经公会于台北分别出版了以罗马文字和中文文字新翻译的客家话圣经。 |

|

hak |

河婆五经富是广东省揭西县河婆区的一个乡镇。英国长老会于 1871 年在当地设立了教会。 | 客家 |

|

1916第一个新约译本是由英国长老会差会的一个委员会完成,委员会包括玛坚绣 M. C. Mackenzie 和彭启峰 Phang Ki Fung 翻译的。 |

|

|

hak |

龙岩龙岩客家话的前称是汀州话。 | 客家 | 1919《马太福音》由休斯小姐 C. R. Hughes 和雷尼小姐 E. R. Rainey (伦敦传道会)于 1919 年译出。 |

|

|

|

cdo |

福州 | 闽,东 | 1852《马太福音》首先由怀德 Moses C. White (国长老会差会)于 1852 年译出,并在同年由美国圣经公会在福州出版。 | 1856新约是由美国公理会差会的温敦 William Welton 和弼利民 Lyman Birt Peet 于 1856 年翻译完成。同年,译本由美国圣经公会在福州出版。 | 1891旧约由一个委员会翻译完成,其成员有摩嘉立 Caleb Cook Baldwin (美国海外宣道会), 胡約翰 John Richard Wolfe, 罗为霖 Llwellyn Lloyd, 班为兰 William Banister (都属英国圣公会差会), 李承恩 Nathan Plumb (美以美会差会)。旧约修订版连同新约修订版作为完整的圣经于 1891 年出版。 |

|

mnp |

邵武 | 闽,北 | 1891《雅各书》由和約瑟 Joseph Walker(美国海外宣道会)于 1891 年译出。 |

|

|

|

mnp |

建瓯 | 闽, 北 |

|

1896第一个新约译本由布莱尔女士 L. J. Bryer (圣公会塞拿拿差会)于 1896 年译出并修订。 |

|

|

mnp |

建阳 | 闽,北 | 1898《马可福音》首次由菲利普斯夫妇 H. S. Phillips (英国圣公会差会)于 1898 年译出。 |

|

|

|

cpx |

莆仙这种闽方言的旧名是兴化话。 | 闽, 莆仙 | 1892《约翰福音》首次由蒲魯士 William Nesbitt Brewster (美以美会差会)于 1892 年译出。 | 1902新约也是由蒲魯士 William Nesbitt Brewster (美以美会差会) 于 1902 年译出。 | 1912第一部完整的圣经译本由蒲魯士 William Nesbitt Brewster (美以美会差会)于 1912 年完成。同年,美国圣经公会将其出版。 |

|

nan |

潮汕 | 闽,南 | 1875《路得记》由帕特里克 S. B. Partridge (美国浸信会传道联会)于 1875 年译出。 | 1896新约由传教士帕特里克 S. B. Partridge、耶士谟 W. Ashmore 和菲尔德 A.M. Fields (美国浸信会传道联会)于 1896 年译成。 | 1922整部圣经译本由迪弗斯 W. Duffus、施密士 George Smith、汲约翰 J. C. Gibson 和金辅尔 H. L. Mackenzie 这些英国长老会传教士于 1922 年译成。 |

|

nan |

海南 | 闽, 南 | 1891杰里马森 C. C. Jeremiassen (美国长老会差会)在纪路文 F. P. Gilman 的协助下,于 1891 年将《马太福音》译出。 |

|

|

|

nan |

福建闽南语有三个子方言,泉州话、漳州话和厦门话(Amoy),皆在福建和台湾使用。圣经被译成厦门话。 | 闽,南 | 1852《约翰福音》首次由罗啻 Elihu Doty(荷兰改革宗差会)于 1852 年译出,并且同年由英国及海外圣经公会于广州出版。 | 1873新约由到台湾的第一个传教士——马雅各 James Laidlaw Maxwell (英国长老会)于 1873 年使用白话字拼音法翻译成厦门话。 | 1884旧约由马雅各 James Laidlaw Maxwell (英国长老会)于1884年翻译成厦门话,使用的是白话字拼音法。巴克礼 Thomas Barclay (英国长老会)用罗马字的白话字拼音法于 1916 年重译新约、1930 年重新译完整部圣经。罗马字厦门话圣经出版于 1933 年,之后被音译成汉字,并于 1996 年出版。 |

|

wuu |

温州 | 吴,瓯江 | 1892《马太福音》由苏慧廉 W. E. Soothill (英国偕我会差会)于 1892 年译出和修订。 | 1902新约也是由苏慧廉 W. E. Soothill (温州方言圣经由英国偕我会)于 1902 年译出,同年,英国及海外圣经公会将其出版。 |

|

|

wuu |

上海 | 吴,太湖 | 1847《约翰福音》由麦都思 Walter Henry Medhurst (伦敦传道会)于 1847 年译出,并在同年私人于上海出版。 | 1870新约由法纳姆 John Marshall Willoughby Farnham (美国长老会)于 1870 年译出,并由美国圣经公会以罗马文字形式同年在上海出版。 | 1908整部圣经由上海圣经委员会于 1913 年译成,并由美国圣经公会在上海出版。 |

|

wuu |

宁波 | 吴,太湖 | 1852《路加福音》由宁波传教士禄赐 W. A. Russell (英国圣公会差会)、麦嘉缔 D. B. McCartee、丁韪良 W. A. P. Martin 和蓝亨利 H. V. V. Rankin (美国长老会差会)于 1852 译出 | 1868第一部新约译本由泰勒 J. H. Taylor 和岳斐迪 F. F. Gough(中国内地会)、和慕稼谷 G. E. Moule (英国圣公会差会)于 1868 年译成。1874 年,修订本由美国圣经联盟于上海出版。 | 1901第一部完整圣经译本由高德 R. Goddard (美国浸信会传道联会)、慕华德 W. S. Moule (美国长老会)和史密斯 N. B. Smith (英国圣公会差会)于 1901 年译成。同年,它由英国及海外圣经公会于上海出版。 |

|

wuu |

杭州 | 吴,太湖 | 1879《约翰福音》首次由慕稼谷 G. E. Moule (英国圣公会差会)参考北京官话译本于 1879 年译出。 |

|

|

|

wuu |

苏州 | 吴,太湖 | 1879四福音书和《使徒行传》由戴維思 J. W. Davis 于 1879 年译出,并于同年由上海美华书局出版。 | 1881新约由费启鸿 G. F. Fitch (美国长老会差会)和潘慎文 A. P. Parker (美国南方监理会差会)于 1881 年改编自上海话译本完成。 | 1908整部圣经由戴维思 J. W. Davis、来恩赐 D. M. Lyon、海斯 J. H. Hayes (美国长老会差会)和布里顿 T. C. Britton (美国南方浸信会差会)于 1908 年改编和新译。 |

|

wuu |

台州 | 吴,台州 | 1880四福音书由路惠理 (William David Rudland, 1839-1912) (中国内地会)在传教士 C. Thomson、C. H. Jose 和 J. G. Kauderer 等人的协助下于 1880 年译出。 | 1881新约由路惠理 (William David Rudland, 1839-1912) (中国内地会)在传教士 C. Thomson、C. H. Jose 和 J. G. Kauderer 的协助下于 1881 年译出。 | 1914整部圣经由路惠理 (William David Rudland, 1839-1912) (中国内地会)和其同工于 1914 年译出。 |

|

wuu |

金华 | 吴,务州 | 1866《约翰福音》由薑感思 Horace Jenkins(美国浸信会传道联会)于 1866 年译出,同年由美国圣经公会于上海出版。 |

|

|

|

yue |

连州 | 粤,罗广 | 1904《马太福音》由美国圣经公会在连州的一位医疗传教士车以纶女士Eleanor Chestnut 译出。随后由美国圣经公会于 1905 年出版。同年,车以纶在连州被村民杀害。 |

|

|

|

yue |

广东 | 粤,粤海 | 18621862 年,丕思业 Charles Finney Preston (美国长老会差会)翻译了《马太福音》和《约翰福音》。同年,它们由美国圣经公会于广州发行。 | 1877俾士 George Piercy (英国卫斯理差会)于 1877 年完成了新约翻译。同年以私人形式于广州印刷。 | 1894广东话的整部圣经由美国长老会的一个翻译委员会于 1894 年完成,委员会成员包括那夏礼 Henry Moyes 和香便文 Benjamin Couch Henry。译本由美国圣经公会出版发行。 |

表 4: 汉语方言的圣经翻译

客家圣经客家圣经出版于 1884 年,再版于 1923 年 (下载)除了官话、闽南话和客家话之外,人们不再使用其他方言本的圣经译本。1949年以来,官话逐步上升到了如此显著地位,几乎所有汉族都被要求掌握这种通用语言。

客家圣经客家圣经出版于 1884 年,再版于 1923 年 (下载)除了官话、闽南话和客家话之外,人们不再使用其他方言本的圣经译本。1949年以来,官话逐步上升到了如此显著地位,几乎所有汉族都被要求掌握这种通用语言。

在整个20世纪,教会通过转换使用官话版圣经来适应这种状况。《圣经》或者完全由官话来读,或者立刻从官话版圣经翻至其他各自方言。

19 世纪以来,大量闽南人和客家人迁移到了东南亚和北美的其他国家。闽南语(台语)也被 70% 的台湾人使用。

这些闽南人和客家人的移民社群继续使用 1884 年和 1916 年版的圣经。圣经被修订和重译以适应 21 世纪的语言使用:在台湾圣经公会的主持下,20 世纪修订或重译了两种方言版圣经,分别是 2008 年的闽南语圣经和 2012 年的客家话圣经。

中国的犹太人和穆斯林 (1)

陆上丝绸之路和海上丝绸之路公元前 206 — 公元 1450。最早有明确证据学者们并不认为《以赛亚书》49:12 中提到的 “秦国” (Sinim) 指的是中国。他们也不认为诺亚和他的三个儿子——闪(Shem)、含 (Ham)、雅弗如 (Japhet) 公元 10 世纪的穆斯林史料提到的那样,到过中国。学者们也否认公元前 1000 年的中国经典,如《易经》和《道德经》与希伯来摩西律法有关。希伯来语和中国的语言文字的联系被认为是不存在的。最后,学者们也否认了中国与以色列十个失落支派有关的观点。

陆上丝绸之路和海上丝绸之路公元前 206 — 公元 1450。最早有明确证据学者们并不认为《以赛亚书》49:12 中提到的 “秦国” (Sinim) 指的是中国。他们也不认为诺亚和他的三个儿子——闪(Shem)、含 (Ham)、雅弗如 (Japhet) 公元 10 世纪的穆斯林史料提到的那样,到过中国。学者们也否认公元前 1000 年的中国经典,如《易经》和《道德经》与希伯来摩西律法有关。希伯来语和中国的语言文字的联系被认为是不存在的。最后,学者们也否认了中国与以色列十个失落支派有关的观点。

见 Leslie,Donald D., 1998, Jews and Judaism in Traditional China,Sankt Augustin: Institut Monumenta Serica。表明中国出现犹太人的是唐朝(公元618-907)。一份 8 世纪的希伯来文文稿在敦煌莫高窟(古代丝绸之路的一个站点)被发现。

根据阿拉伯史料记载,犹太人是在 878 年广州骚乱被杀的外国人之一。河南开封的犹太社群始于宋朝 (960-1279)。他们的会堂建于 1163 年。

1512 年的墨拓石碑中国人把犹太教称为挑筋教,文字意思是,去掉蹄筋的宗教,这可能是指犹太人禁止吃大腿窝的筋(参见《创世纪》32:32)。

1512 年的墨拓石碑中国人把犹太教称为挑筋教,文字意思是,去掉蹄筋的宗教,这可能是指犹太人禁止吃大腿窝的筋(参见《创世纪》32:32)。

犹太人 Moshe ben Abram (1619–1657),中文名赵映乘,在明朝 (1368-1644) 末年成为皇帝的特使。

他帮助重建了 1642 年毁于洪水的犹太会堂。犹太社群遵行拉比祷告和节期。他们复写了 13 份的希伯来文摩西律法。现存没有资料显示犹太人将部分摩西律法译成中文。

开封的犹太人1900 年左右。 1489 年、1512 年、1663 年和 1679 年的四块石碑包括了该社群的宗教、节日和历史信息。在其鼎盛期,开封犹太社群超过 5000 人

开封的犹太人1900 年左右。 1489 年、1512 年、1663 年和 1679 年的四块石碑包括了该社群的宗教、节日和历史信息。在其鼎盛期,开封犹太社群超过 5000 人

16 世纪后一系列的不幸,如洪水、灾疫和 19 世纪太平天国起义,导致开封和中国其他犹太社群的衰落。1850 年,开封犹太会堂据报保存欠佳。到 1866 年,犹太会堂被拆除。在那之后,也没有重建会堂。

李渡南参见 Leslie, Donald (1998)。认为消亡主要是因为其与世界上其他犹太社群的长期隔离。

20 世纪,中国政府将开封犹太人界定为汉族。据称开封犹太人使用7个中国姓氏。其中李姓和高姓可能是代表“利未” (Levi) 和 “科恩” (Cohen)。

在宁夏的一家回民中国政府将回族界定为唐朝 (公元 618-907) 和宋朝(公元 960-1279) 期间来华定居的阿拉伯人和中亚人的后裔,未将其与宗教相连。回族先祖主要来自古丝绸之路上各地区。1050 万回族中绝大多数是穆斯林。回族社群遍布全国,但主要集中在中国西北(宁夏、甘肃、青海、新疆)。政府也将海南岛的5000回辉人归入回族。他们的先祖是明朝时期(公元 1368-1644)从越南而来的南太平洋群岛的穆斯林。

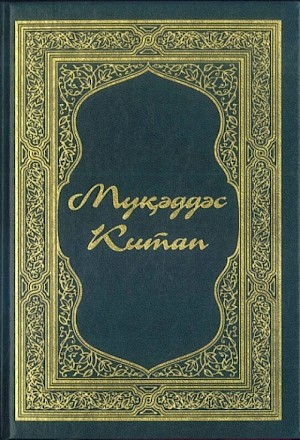

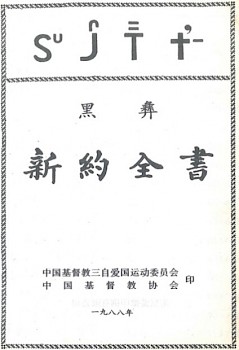

在宁夏的一家回民中国政府将回族界定为唐朝 (公元 618-907) 和宋朝(公元 960-1279) 期间来华定居的阿拉伯人和中亚人的后裔,未将其与宗教相连。回族先祖主要来自古丝绸之路上各地区。1050 万回族中绝大多数是穆斯林。回族社群遍布全国,但主要集中在中国西北(宁夏、甘肃、青海、新疆)。政府也将海南岛的5000回辉人归入回族。他们的先祖是明朝时期(公元 1368-1644)从越南而来的南太平洋群岛的穆斯林。 回语圣经(2010)

回语圣经(2010)

回族没有自己的语言,讲普通话。因为他们是穆斯林,他们部分的宗教词汇有别于汉人。

我们并不清楚回族基督徒的人数。2010 年,一个匿名的宣教组织在香港出版了回语圣经。除了一些关键词,如上帝(God)、耶稣(Jesus)和基督(Christ)外,这本圣经的语言与和合本(香港圣经公会)、新译本(环球圣经公会)相似。一些不同罗列如下。

这些不同与回族传统上音译阿拉伯语的宗教词汇有关。例如,术语 “麦西哈” 是阿拉伯语或希伯来语中 “弥赛亚” (Messiah)的音译,“基督” 是希腊语 “Christ” 的音译。有关上帝名字的不同选择,例如 “真主” (True Lord) (回语) 与多神教概念的 “神”(汉语),让人想起了 19 世纪新教传教士反对用 “神” 指代 “上帝”。

|

回语圣经 (2010) |

中文和合本 (1919) |

英文 |

参考文献 |

|---|---|---|---|

| 真主 | 神 |

God (Yahweh) |

《马太福音》3:9 |

| 主 | 主 |

Lord |

《马太福音》4:7 |

| 神明 | 神 |

god (not Yahweh) |

《约翰福音》10:35 |

| 尔撒 | 耶稣 |

Jesus |

《马太福音》1:1 |

| 麦西哈 | 基督 |

Christ |

《马太福音》1:17 |

| 麦西哈的弟子 | 基督徒 |

Christian |

《使徒行传》11:26 |

| 易卜劣厮 | 魔鬼 |

devil |

《马太福音》4:1 |

| 天仙 | 天使 |

angel |

《马太福音》13:39 |

| 佳音 | 福音 |

Good News |

《马太福音》4:23 |

| 礼拜堂 | 会堂 |

Synagogue |

《马太福音》4:23 |

| 哲玛提 | 教会 |

Church |

《马太福音》16:18 |

| 坟坑 | 阴间 |

Hades |

《马太福音》11:23 |

表 5: 回语圣经词汇

阿尔泰语系 (5)

阿尔泰语系是包括了 67 中语言的语言群,地理发源于东亚中部阿尔泰山脉的 67 种语言,跨越了俄罗斯、中国和蒙古。阿尔泰语系有三个子语系,突厥语 (42)、蒙古语 (13) 和通古斯语 (12)。两个阿尔泰语系民族统治过中国,分别是元朝 (1271-1368) 的蒙古族和清朝 (1644-1911) 的满族。

部分圣经被译成五种中国的阿尔泰语:一种蒙古语、两种通古斯语和两种突厥语。

|

ISO639-3 |

语言 | 语系 | 人口 | 单行本 | 新约 | 圣经 |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

mvf |

内蒙古语内蒙古语 (Chahar-Mongolian) 是中国蒙古族的语言,与蒙古国通行的官方语言——标准蒙古语 (Khalka Mongolian),有语言差异。 | 阿尔泰、蒙古、中 |

3,380,000 |

|

2004内蒙古语的新约译本至少有三个。第一个译本叫 “Ariun Nom”,由一个队伍包括司提反·米勒 Stefan Müller (中亚东亚文化研究所)于 2004 年出版及发行;它在内蒙古基督徒中普遍使用。第二个译本叫 “Shine Geree”,是动态对等翻译,由语言暑期学院的成员于 2007 年完成及出版。第三个译本由包晓林牧师翻译,得到了三自教会、爱德基金会和联邦圣经公会的支持和帮助,于 2013 年发行。 |

|

|

mnc |

满语满语,一种南部通古斯语,是清朝初年贵族们的主要语言,但从那之后逐渐消亡。在现今中国超过一千万的满族人中,可能仅有 20 个人会说这种语言。 | 阿尔泰、通古斯、南 |

20 |

1822一位俄罗斯外交部官员利坡夫索夫 (Stepan Lipoftsoff, 1773-1841)在中国学习了 20 年满语后,在满语即将消亡前 (1859 年)将《马太福音》于 1822 年译成了满语。 | 18351790 年,耶稣会传教士贺清泰 (Louis de Poirot) 将圣经旧约译成满语,但没得到出版。后来,英国及海外圣经公会的乔治·博罗 (George Borrow) 在北京从耶稣会传教士那里获得未出版的译稿。这个译稿帮助乔治·博罗用六个月学习满语,同时校对利坡夫索夫的新约译稿。1835 年,英国及海外圣经公会在圣彼得堡以满文第一次出版了新约译本。之后又多次再版。 |

|

|

evn |

鄂温克语鄂温克语被约 6000 个俄罗斯人使用。 | 阿尔泰、通古斯、北 |

11,000 |

20022002 年,纳德什达·布拉托瓦 (Nadezhda Bulatova)和大卫·凯泽尔 (David Kheĭzell)在莫斯科圣经翻译学院将《路加福音》译成鄂温克语。同年译本在莫斯科的圣经翻译学院出版。2013 年,又将译本以鄂温克语和俄语对照本再版,并附有音频。本译本在中国内蒙古自治区和黑龙江省皆可适用。 |

|

|

|

oui |

回鹘语回鹘语是西部裕固语的古语。 | 阿尔泰、突厥、东南 |

? |

|

1307教宗特使约翰·孟高维诺 (John of Montecorvino),一名天主教传教士先驱,在 1307 年把新约翻译成了回鹘语。约翰主要活动在北京,在那里,回鹘语是蒙古统治贵族的通用语。 |

|

|

uig |

维吾尔语维吾尔语并非由回鹘语发展而来。维吾尔语更像是察合台语文字和喀什话发音的混合物。而被叫做回鹘语的已发展成另一种现代语言,西部裕固语。20 世纪 30 年代的回鹘语被重新定义。 | 阿尔泰、突厥、东南 |

8,400,000 |

1898福音书首次由約翰·阿維塔瑞尼安 Johannes Avetaranian (瑞典宣教会)于 1898 年译出,并在同年被英国及海外圣经公会在莱比锡发行。 | 1914新约由阿維塔瑞尼安 Avetaranian 和 拉奎特 Gösta Raquette(瑞典宣教会)翻译,并由英国及海外圣经公会于 1914 年在普罗夫迪夫(保加利亚)出版。 | 1950被迫离开新疆途中,第一部圣经译本由阿尔伯特 Gustav·Ahlbert、赫尔曼森 Oskar·Hermansson、卢克 Nur Luke、 穆尔维·蒙实 Moulvi Munshi 和 穆尔维·法瑞尔 Moulvi Fazil 于 1950 年在印度翻译完成。译本由英国及海外圣经公会于 1950 年在开罗发行。维吾尔圣经公会于 2005 年发行了新约的新翻译本和部分旧约的新翻译本。 |

表 6: 中国阿尔泰语的圣经翻译

阿尔泰民族中,蒙古人发挥了突出的历史作用。成吉思汗 (1162-1227) 于 1206 年在曲雕阿兰曲雕阿兰位于蒙古国肯特省。建立了蒙古帝国,开始其征途,并于 1279 年达到巅峰,占领了欧亚大陆、 东欧和中东的大部分地区。然而,蒙古人在 1260 年对抗穆斯林马穆鲁克人马穆鲁克人 (Mamluks) 是阿拉伯人法蒂玛·哈里发 (Arab Fatimid Caliphs) 从中亚部落买来的奴隶兵,用来建立一个军事精英军队,类似外籍兵团(Légion Étrangère)。1174 年,马穆鲁克王朝取代法蒂玛王朝,并一直统治埃及和中东地区到 15 世纪。的艾因贾鲁特艾因贾鲁特 (Ain Jalut),“哥利亚的春天”,位于加利利东南部的耶斯列山谷。1260 年,欧洲十字军允许埃及的马穆鲁克穿越该山谷攻打蒙古人。参见

阿尔泰民族中,蒙古人发挥了突出的历史作用。成吉思汗 (1162-1227) 于 1206 年在曲雕阿兰曲雕阿兰位于蒙古国肯特省。建立了蒙古帝国,开始其征途,并于 1279 年达到巅峰,占领了欧亚大陆、 东欧和中东的大部分地区。然而,蒙古人在 1260 年对抗穆斯林马穆鲁克人马穆鲁克人 (Mamluks) 是阿拉伯人法蒂玛·哈里发 (Arab Fatimid Caliphs) 从中亚部落买来的奴隶兵,用来建立一个军事精英军队,类似外籍兵团(Légion Étrangère)。1174 年,马穆鲁克王朝取代法蒂玛王朝,并一直统治埃及和中东地区到 15 世纪。的艾因贾鲁特艾因贾鲁特 (Ain Jalut),“哥利亚的春天”,位于加利利东南部的耶斯列山谷。1260 年,欧洲十字军允许埃及的马穆鲁克穿越该山谷攻打蒙古人。参见

Cline,Eric H., 2002, The Battles of Armageddon. Ann Arbor: University of Michigan Press。之战中,遭遇了决定性失败。

就在这场战役发生前不久,由法王路易九世 (1214-1270) 率领的欧洲十字军在 1250 年的曼苏拉曼苏拉 (Al Mansurah)位于尼罗河三角洲地区、开罗东北方。它是现代埃及代盖赫利耶省首府。战役被穆斯林马穆鲁克人打败。虽然战略目标不同在他们的军事对抗中,蒙古人想要控制所有欧亚人民。欧洲人发动十字军东征,为了使朝圣者能够进入穆斯林控制下的圣地,并且克服 1054 年天主教和东正教的分裂。东正教会位于土耳其人控制的领土内。,但是由于面对同一个敌人,蒙古人和欧洲人考虑联合起来对抗穆斯林军队。

元世祖忽必烈元朝的第一个皇帝忽必烈 (1215-1294),成吉思汗的孙子。这幅画由阿尼哥,忽必烈朝廷中的一位尼泊尔艺术家所画。教宗英诺森四世 (1195-1254) 率先向蒙古人提议。在 1245 年的书信《无边的天父圣主》拉丁文标题 Dei Patris Immensa 的意思是 “无边的天父圣主” (“The Boundlessness of God the Father”)。中,他向贵由贵由可汗贵由可汗 (Güyük Khan, 1206-1248) 是尚未分裂的大蒙古国的第三代大汗。他是成吉思汗的孙子。解释基督教信仰,并邀请他接受洗礼。1246 年,贵由在回复中要求欧洲人的归顺。

元世祖忽必烈元朝的第一个皇帝忽必烈 (1215-1294),成吉思汗的孙子。这幅画由阿尼哥,忽必烈朝廷中的一位尼泊尔艺术家所画。教宗英诺森四世 (1195-1254) 率先向蒙古人提议。在 1245 年的书信《无边的天父圣主》拉丁文标题 Dei Patris Immensa 的意思是 “无边的天父圣主” (“The Boundlessness of God the Father”)。中,他向贵由贵由可汗贵由可汗 (Güyük Khan, 1206-1248) 是尚未分裂的大蒙古国的第三代大汗。他是成吉思汗的孙子。解释基督教信仰,并邀请他接受洗礼。1246 年,贵由在回复中要求欧洲人的归顺。

即使大蒙古国在13世纪 60 年代分裂为四个汗国汗国是一个土耳其或蒙古术语,指代一个政权或者王国。汗国是由一位可汗统治的政权。,教宗与分裂后的汗国的联系仍在。特别的是,大元汗国的忽必烈可汗 (1215-1294) 和西亚伊利汗国的阿鲁浑可汗阿鲁浑可汗 (Arghun Khan, 1258-1291)与教宗通信。他们邀请天主教传教士访问蒙古汗国朝廷。最对基督教抱有好感的通信来自阿鲁浑可汗,在信中,他讨论了洗礼。这些通信在教宗尼古拉四世(1227-1292) 和两位可汗去世后就终止了。

阿鲁浑可汗给教宗尼古拉四世的信(1290)基于田清波(Mostaert) 和柯立甫 (Cleaves)法文翻译的英译(1952): “你已经传达了这样的讯息:‘世界上的其他人,不管他们是谁,凡是根据自己的宗教和经文祷告的(佛教徒、穆斯林等),都是错误的。只有敬拜上帝的 Misiqa 教(弥赛亚,基督)才是正确的。’希望可汗皈信弥赛亚。’你说,因为 Misiqa 教是唯一正确的宗教,我们的好父亲和好外祖母也接受了洗礼 Silam (叙利亚语中的外来词)。你一再来信,派使者传达紧急口头讯息,说 “不要对基督教做什么坏事!” 你说的“希望可汗接受洗礼”是合理的。但我们要声明:“我们是成吉思汗的后代,保存着自己的蒙古身份,是否接受洗礼,只有永恒的腾格里(天)能决定。那些接受洗礼的人,就像你一样,有着真诚的心,是纯洁的,不会违反宗教和腾格尔与 Misiqa 的指令。至于那些忘记且违背了腾格里,撒谎和偷盗的,不也有很多这样的人吗?如今,你说因我们没有接受洗礼而受到冒犯,且心怀不满。但是,如果能够向腾格里祷告,并怀着正念,那就相当于接受了洗礼。写于虎年,夏季第一个月的新月第五天(1290 年 5 月 14 日),于乌鲁米。” 红色印鉴:辅国安民之宝(“国家庇护者人民和平之源者的印章”)。教宗尼古拉四世派特使若望·孟高维诺 (1247-1328)拜访阿鲁浑可汗和忽必烈可汗。作为方济会的成员,约翰是中世纪宣教的先行者。他于 1294 年定居北京,也就是忽必烈死后不久。他修建了一座教堂,建立了三个传教点,并且学习了蒙古统治精英使用的回鹘语。1307 年,他将新约和《诗篇》译成回鹘语。尽管他的圣经译稿没有留存下来,但是约翰在他给教宗的两封信这两封信分别存于佛罗伦萨的劳伦森博物馆和巴黎的国家博物馆。1866年Yule书中收录了这两封信及其译本,页 197–209。中描述了他的成果。1328 年,他死于北京,但其在中国传教事业继续了 40 年,直到明朝的统治者在 1360 年代将外国传教士驱逐出中国。

阿鲁浑可汗给教宗尼古拉四世的信(1290)基于田清波(Mostaert) 和柯立甫 (Cleaves)法文翻译的英译(1952): “你已经传达了这样的讯息:‘世界上的其他人,不管他们是谁,凡是根据自己的宗教和经文祷告的(佛教徒、穆斯林等),都是错误的。只有敬拜上帝的 Misiqa 教(弥赛亚,基督)才是正确的。’希望可汗皈信弥赛亚。’你说,因为 Misiqa 教是唯一正确的宗教,我们的好父亲和好外祖母也接受了洗礼 Silam (叙利亚语中的外来词)。你一再来信,派使者传达紧急口头讯息,说 “不要对基督教做什么坏事!” 你说的“希望可汗接受洗礼”是合理的。但我们要声明:“我们是成吉思汗的后代,保存着自己的蒙古身份,是否接受洗礼,只有永恒的腾格里(天)能决定。那些接受洗礼的人,就像你一样,有着真诚的心,是纯洁的,不会违反宗教和腾格尔与 Misiqa 的指令。至于那些忘记且违背了腾格里,撒谎和偷盗的,不也有很多这样的人吗?如今,你说因我们没有接受洗礼而受到冒犯,且心怀不满。但是,如果能够向腾格里祷告,并怀着正念,那就相当于接受了洗礼。写于虎年,夏季第一个月的新月第五天(1290 年 5 月 14 日),于乌鲁米。” 红色印鉴:辅国安民之宝(“国家庇护者人民和平之源者的印章”)。教宗尼古拉四世派特使若望·孟高维诺 (1247-1328)拜访阿鲁浑可汗和忽必烈可汗。作为方济会的成员,约翰是中世纪宣教的先行者。他于 1294 年定居北京,也就是忽必烈死后不久。他修建了一座教堂,建立了三个传教点,并且学习了蒙古统治精英使用的回鹘语。1307 年,他将新约和《诗篇》译成回鹘语。尽管他的圣经译稿没有留存下来,但是约翰在他给教宗的两封信这两封信分别存于佛罗伦萨的劳伦森博物馆和巴黎的国家博物馆。1866年Yule书中收录了这两封信及其译本,页 197–209。中描述了他的成果。1328 年,他死于北京,但其在中国传教事业继续了 40 年,直到明朝的统治者在 1360 年代将外国传教士驱逐出中国。

蒙古军在丝绸之路上来回活动,丝绸之路绵延一万公里,商人、士兵、牧民、朝圣者、僧侣在路途上交换货物丝绸之路因始于汉朝(公元前 207–公元 220)的利润丰厚的丝绸贸易而得名。然而,丝织品不是唯一交易的商品。、疾病黑死病,一种在 1346-1353 年间造成约 1~2 亿人口死亡的流行病,被认为起源于中亚,沿着丝绸之路传入欧洲。2010 年,科学家分析受害者的 DNA,得出此推论。参见Bos K. I. et al. (2011),“来自黑死病受害者的鼠疫菌基因的一次初步实验 A draft genome of Yersinia pestis from victims of the Black Death”,Nature 478 (7370): 506–10。、科技自汉朝起,冶金、农业和医疗技术在丝绸之路上交汇。、哲学例如,摩尼教是一种宗教哲学,沿着丝绸之路传播。和宗教犹太教、基督教和伊斯兰教在唐朝 (618-907) 传入中国。而佛教早已沿着丝绸之路的反方向抵达希腊罗马世界。。丝绸之路是文化的交汇口。古代旅行者包括了中国人,印度人,波斯人,叙利亚人,希腊人,罗马人和粟特人。

丝绸之路的东端丝绸之路主要的两个站点是乌兹别克斯坦的撒马尔罕和新疆的吐鲁番。撒马尔罕是粟特人粟特语是印欧语系中一种东部伊朗语。公元前100年到公元 1000 年间,撒马尔罕和乌兹别克斯坦的布哈拉使用这种语言。它与西部伊朗语——波斯语不同。塔吉克斯坦约 12000 使用当代雅格诺比语,前者直接源自粟特语。的多宗教中心。粟特语是唐朝 (618-907) 丝绸之路的通用语,其他语言多从其借用词汇。中文的 “店”(旅店)很可能是借用粟特词 “tym” (旅店)。16世纪时,粟特人的后人被乌兹别克和塔吉克部落所取代。9 世纪以前,吐鲁番处于西藏的控制下。840 年,当维吾尔军队被吉尔吉斯军队击败,大量维吾尔人涌入中亚,控制了吐鲁番,并迁徙到那里。他们在距离吐鲁番 30 公里处建立了一个王国,以高昌为首都。这个王国存在于 856 至 1389 年间,但 1250 年之后成为了蒙古统治者的一个附庸国,直到并入蒙古伊斯兰王国莫卧儿汗国莫卧儿汗国在 1347 年脱离了察合台汗国。察合台 (1183–1242)是成吉思汗的第二个儿子。他的汗国是他父亲统治下的四大汗国之一。。维吾尔人最初信奉摩尼教摩尼教由波斯人摩尼(公元 216-276 年)创立。摩尼教信奉二元的宇宙观:善的、精神的光明世界和邪恶的、物质的黑暗世界持续斗争。摩尼教传到了中东、欧洲和中亚,并与正统基督教一较高下,后者视其为一种诺斯替运动。,但后来改信佛教。15 世纪时,蒙古统治者强迫维吾尔人皈依伊斯兰教,这个过程完成于 1500 年。

丝绸之路的东端丝绸之路主要的两个站点是乌兹别克斯坦的撒马尔罕和新疆的吐鲁番。撒马尔罕是粟特人粟特语是印欧语系中一种东部伊朗语。公元前100年到公元 1000 年间,撒马尔罕和乌兹别克斯坦的布哈拉使用这种语言。它与西部伊朗语——波斯语不同。塔吉克斯坦约 12000 使用当代雅格诺比语,前者直接源自粟特语。的多宗教中心。粟特语是唐朝 (618-907) 丝绸之路的通用语,其他语言多从其借用词汇。中文的 “店”(旅店)很可能是借用粟特词 “tym” (旅店)。16世纪时,粟特人的后人被乌兹别克和塔吉克部落所取代。9 世纪以前,吐鲁番处于西藏的控制下。840 年,当维吾尔军队被吉尔吉斯军队击败,大量维吾尔人涌入中亚,控制了吐鲁番,并迁徙到那里。他们在距离吐鲁番 30 公里处建立了一个王国,以高昌为首都。这个王国存在于 856 至 1389 年间,但 1250 年之后成为了蒙古统治者的一个附庸国,直到并入蒙古伊斯兰王国莫卧儿汗国莫卧儿汗国在 1347 年脱离了察合台汗国。察合台 (1183–1242)是成吉思汗的第二个儿子。他的汗国是他父亲统治下的四大汗国之一。。维吾尔人最初信奉摩尼教摩尼教由波斯人摩尼(公元 216-276 年)创立。摩尼教信奉二元的宇宙观:善的、精神的光明世界和邪恶的、物质的黑暗世界持续斗争。摩尼教传到了中东、欧洲和中亚,并与正统基督教一较高下,后者视其为一种诺斯替运动。,但后来改信佛教。15 世纪时,蒙古统治者强迫维吾尔人皈依伊斯兰教,这个过程完成于 1500 年。

粟特人采用源自亚兰文字母的古叙利亚语字母。粟特文用于世俗和宗教文本。9 世纪时,维吾尔人从粟特文中新创了一种文字。受到满有声誉的中国文字的影响,维吾尔人改变了文字书写方向,从水平的(像粟特文一样从右到左)变为垂直的(像汉字一样从上到下)。维吾尔文字一直被中国甘肃的维吾尔人和裕固族人使用,直到 19 世纪他们改为使用阿拉伯-波斯文和西里尔文。他们最初的书写体系不再被使用。

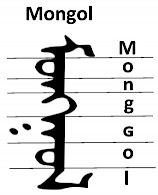

13 世纪,不识字的蒙古统治者决定基于回鹘文创建自己的文字。蒙古文反过来成了通古斯语系中满语、锡伯语和鄂温克语书写系统的基础。今日,蒙古文字都还在中国和蒙古使用。下面三张图表体现了书写体的字母组成,展现了蒙古文字的辅音和元音字母。

第一部完整的喀尔喀蒙古语(蒙古的官方语言)圣经于 2004 年出版,时至蒙古人征服的几个世纪后。然而,对在内蒙古使用的察哈尔蒙古语来说,需要一个独立的译本。

21 世纪,三种译本的察哈尔蒙古语新约完成。 第一个译本叫 “Ariun Nom”,由中亚会的司提反·米勒 Stefan Müller 牵头,于 2004 年完成。该译本在内蒙古教会中普遍使用。第二个译本叫 “Shine Geree”,由少数民族语文研究院的成员以动态对等翻译于 2007 年完成。第三个译本由三自教会牧师包晓林牧师翻译,得到了联合圣经公会的帮助,2013 年由艾德基金会出版发行。

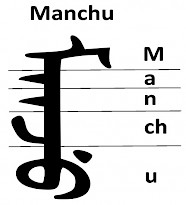

满族对于 “满族” (Manchu) 这个词的词源,学界存在不同的观点。根据清朝官方的历史记载,“满族” 源于佛教术语 “文殊菩萨” (Manjusri),表示非凡的智慧。其他学者认为 “满族” 和 “李满住” (一位女真族首领的名字)有关。还有一些学者认为 “满族” 其实来自 manga 和 ju 的组合词, mangga 意为 “强硬的”;ju 为箭,manga-ju 意为 “强悍的弓箭”。是女真族肃慎部族早在公元前 6 世纪就出现于中国文献中。肃慎族被认为是汉朝 (公元前 206 - 公元 220) 文献中提到的靺鞨族的祖先。靺鞨人是女真族人的直接先祖。的后代,是定居于现今中国辽宁省的一支通古斯族。在宋朝 (960-1290) 的后半期,女真族人民反抗宋朝的统治,在中国北方建立了金朝请不要将金朝 (1115-1234) 和晋朝 (265-420) 弄混。(1115-1234)。

顺治皇帝顺治皇帝(1643-1661)他是第一位统治全中国的清朝皇帝。这幅画目前藏于北京故宫博物院。女真或金之后被蒙古人征服。在明朝(1368-1644)晚期,女真首领努尔哈赤(1559-1626) 通过三种方式统一了女真部落:批准基于蒙古文的语言文字;建立八旗八旗象征常备军绿营之外的八支满族贵族军队。八旗引入了满族民族身份,八旗子弟的身份是世袭的。八旗包括:(1)正黄旗;(2)镶黄旗;(3)正白旗;(4)镶白旗;(5)正红旗;(6)镶红旗;(7)正蓝旗;(8)镶蓝旗。这种军事与社会系统;开始了对抗明朝的军事行动。努尔哈赤的儿子皇太极 (1592-1643) 将政权取名为清柯娇艳 (参见 Crossley, 1997) 提出,“清”(干净、纯粹)这个名字可能是回应明朝的 “明”(“明亮”、 “干净”)。“明” 字由 “日” 和 “月” 组成,因此与 “火” 的意涵有关,而 “清” 包含偏旁氵。这个关联表示清对明的征服如同火被水覆灭一样。,并自封为清朝皇帝。经过持续的军事行动,努尔哈赤的孙子顺治于 1644 年控制了全中国。

顺治皇帝顺治皇帝(1643-1661)他是第一位统治全中国的清朝皇帝。这幅画目前藏于北京故宫博物院。女真或金之后被蒙古人征服。在明朝(1368-1644)晚期,女真首领努尔哈赤(1559-1626) 通过三种方式统一了女真部落:批准基于蒙古文的语言文字;建立八旗八旗象征常备军绿营之外的八支满族贵族军队。八旗引入了满族民族身份,八旗子弟的身份是世袭的。八旗包括:(1)正黄旗;(2)镶黄旗;(3)正白旗;(4)镶白旗;(5)正红旗;(6)镶红旗;(7)正蓝旗;(8)镶蓝旗。这种军事与社会系统;开始了对抗明朝的军事行动。努尔哈赤的儿子皇太极 (1592-1643) 将政权取名为清柯娇艳 (参见 Crossley, 1997) 提出,“清”(干净、纯粹)这个名字可能是回应明朝的 “明”(“明亮”、 “干净”)。“明” 字由 “日” 和 “月” 组成,因此与 “火” 的意涵有关,而 “清” 包含偏旁氵。这个关联表示清对明的征服如同火被水覆灭一样。,并自封为清朝皇帝。经过持续的军事行动,努尔哈赤的孙子顺治于 1644 年控制了全中国。

1644 年,满语本要成为中华帝国的官方语言,但是它缺乏汉语中行政、科学甚至日用词;汉语必然影响满语。尽管康熙皇帝 (1654-1722) 和乾隆皇帝 (1711-1796) 试图保留满语,但它还是逐渐走向了衰落。

1859 年,帝国政府允许汉人移民参见 Gorelova, Liliya M. (2002). Manchu Grammar. Leiden: Brill.到满洲,这加速了满语最后的衰败。1912年,清政府覆灭后,满语彻底从公众生活中消失。20 世纪 60 年代,辽宁省发现的几个说满语的村落使人们对其重新产生兴趣,并且中国政府也开始了一项复兴满语计划。目前还活着的会说满语的人可能仅剩 20 个。满族文字包括辅音和元音,参见下面两张图。

一位俄罗斯外交部官员利坡夫索夫利坡夫索夫 (Stepan Lipoftsoff, 1773-1841)在中国学习了 20 年满语后,在满语消亡前(1859 年)将《马太福音》(1822) 和新约 (1835) 译成了满语。

利坡夫索夫的新约译本该新约译本的一份副本现存于西悉尼大学图书馆。1790 年,耶稣会传教士贺清泰贺清泰 Louis de Poirot将圣经旧约译成满语,但没得到出版。后来,英国及海外圣经公会的乔治·博罗乔治·博罗 George Borrow在北京从耶稣会传教士那里获得未出版的译稿。这个译稿帮助乔治·博罗用六个月学习满语,同时校对利坡夫索夫的新约译稿。1835 年,英国及海外圣经公会在圣彼得堡以满文第一次出版了新约译本。之后又多次再版。

利坡夫索夫的新约译本该新约译本的一份副本现存于西悉尼大学图书馆。1790 年,耶稣会传教士贺清泰贺清泰 Louis de Poirot将圣经旧约译成满语,但没得到出版。后来,英国及海外圣经公会的乔治·博罗乔治·博罗 George Borrow在北京从耶稣会传教士那里获得未出版的译稿。这个译稿帮助乔治·博罗用六个月学习满语,同时校对利坡夫索夫的新约译稿。1835 年,英国及海外圣经公会在圣彼得堡以满文第一次出版了新约译本。之后又多次再版。

2002 年,纳德什达·布拉托瓦纳德什达·布拉托瓦 Nadezhda Bulatova 和大卫·凯泽尔大卫·凯泽尔 David Kheĭzell在莫斯科圣经翻译学院将《路加福音》译成鄂温克语。同年译本在莫斯科的圣经翻译学院出版。2013 年,又将译本以鄂温克语和俄语对照本再版,并附有音频。本译本在中国内蒙古自治区和黑龙江省皆可适用。

今天,有超过一千万的维吾尔人(大部分是穆斯林)定居在中国新疆、哈萨克斯坦、 吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦。约有 50 份用回鹘语手稿在吐鲁番(丝绸之路的一个站点)被发现。其中一部分手稿是基督教文献。德国勃兰登堡科学与人文科学院将它们数字化。正如前面所提到的,天主教传教士若望·孟高维诺 (1247-1328) 在 1307 年前将新约和《诗篇》译成回鹘语,因为回鹘语当时是北京的蒙古统治者的通用语。虽然没有圣经手稿留存下来,但是约翰在给教宗的两封信中提到了他的翻译成果。

约翰·阿维塔兰尼恩约翰内斯·阿维塔兰尼恩 (Johannes Avetaranian, 1861-1919)现代维吾尔语并不是古回鹘语的直系后代。古回鹘语发展成了西裕固语西裕固语是一种突厥语,而也甘肃地区使用的西裕固语是一种蒙古语。(甘肃省肃南地区约 5000 人使用该语言)。而现代维吾尔语其实是新疆喀什使用的书面察合台语。20 世纪 30 年代年代,现代维吾尔语被标准化,新约也被译成了这种语言。

约翰·阿维塔兰尼恩约翰内斯·阿维塔兰尼恩 (Johannes Avetaranian, 1861-1919)现代维吾尔语并不是古回鹘语的直系后代。古回鹘语发展成了西裕固语西裕固语是一种突厥语,而也甘肃地区使用的西裕固语是一种蒙古语。(甘肃省肃南地区约 5000 人使用该语言)。而现代维吾尔语其实是新疆喀什使用的书面察合台语。20 世纪 30 年代年代,现代维吾尔语被标准化,新约也被译成了这种语言。

现代时期向回鹘人传教的第一位传教士是约翰·阿维塔兰尼恩约翰内斯·阿维塔兰尼恩 (Johannes Avetaranian, 1861-1919) 是土耳其尔足汝穆城的土耳其人。他原初的伊斯兰名字是穆罕默德·舒克里 (Mehmet Şükri)。他的父亲是一位苦行憎,一种苏菲主义的僧侣(苏菲主义是伊斯兰教内的一种神秘运动)。阿维塔兰尼恩在学习新约和改信基督教后,选择了一个亚美尼亚基督徒的名字 “福音的儿子”(Son of the Gospel)。1892-1897 年间,他以喀什为基地传教,1897 年后,他作为传教士被德国东方差会 German Orient Mission 派往保加利亚。1919 年,他在德国威斯巴登市去世。,隶属于瑞典传教联盟瑞典圣约教会 (Mission Covenant Church of Sweden / Svenska Missionskyrkan) 是 1878 年成立的一个宗派,并于 2012 年归入瑞典浸信会联合会 (Baptist Union of Sweden) 和瑞典循理会联合会 (Methodist Union of Sweden), 新名字是联合未来教会 (Joint Future Church / Equmeniakyrkan)。2003 年前,瑞典基督教圣约教会叫做瑞典行道会 (Mission Union of Sweden),是一个基于虔信主义的自由改革宗教会。。在 1892 年瑞典传教士去喀什喀什 Kāshghar的首次探索行程中,阿维塔兰尼恩留守后方。他迅速学会了现代维吾尔语,该语与他的母语土耳其语很相似。到 1897 年,他已完成了四福音书的翻译。1893 年之后,定居喀什的瑞典传教士拉尔斯·埃里克‧赫格贝尔格拉尔斯·埃里克‧赫格贝尔格 (Lars Erik Högberg, 1858-1924) 由瑞典行道会派往喀什。他是喀什瑞典传教活动中不可争议的领袖,直至 1916 年。和古斯塔·拉奎特古斯塔·拉奎特 ( Gösta Raquette, 1871-1945)在 1896-1901 年间和 1913-1921 年间驻扎喀什。他写了一本回鹘语法书,该书于 1912 年在柏林出版,并对新约的修订工作做出了贡献。从传教工场退休后,他在瑞典隆德大学执教。

古斯塔夫·阿尔伯特古斯塔夫·阿尔伯特 (Gustaf Ahlbert, 1884-1943)。阿维塔兰尼恩于 1897 年离开喀什,之后再也没有回去过。争议持续发酵了 20 年。在定居保加利亚的普罗夫迪夫后,他完成了现代维吾尔语的新约译本。英国及海外圣经公会分别于 1909 年和 1911 年在柏林和伦敦发起两次调停会议,最终双方达成妥协。阿维塔兰尼恩和瑞典传教士古斯塔·拉奎特在普罗夫迪夫合作完成修订工作。1914 年,2000 份新约译本在普罗夫迪夫出版,但发行工作因一战的爆发而推迟了。

古斯塔夫·阿尔伯特古斯塔夫·阿尔伯特 (Gustaf Ahlbert, 1884-1943)。阿维塔兰尼恩于 1897 年离开喀什,之后再也没有回去过。争议持续发酵了 20 年。在定居保加利亚的普罗夫迪夫后,他完成了现代维吾尔语的新约译本。英国及海外圣经公会分别于 1909 年和 1911 年在柏林和伦敦发起两次调停会议,最终双方达成妥协。阿维塔兰尼恩和瑞典传教士古斯塔·拉奎特在普罗夫迪夫合作完成修订工作。1914 年,2000 份新约译本在普罗夫迪夫出版,但发行工作因一战的爆发而推迟了。

在 1901 至 1939 年间,瑞典在喀什的传教工作因 60 位传教士的 到来而繁荣。不同的瑞典传教士翻译了《创世纪》(1917)、《约伯记》(1921)、《诗篇》(1923)。于 1912 年定居喀什的古斯塔夫·阿尔伯特古斯塔夫·阿尔伯特 (Gustaf Ahlbert, 1884-1943)在 1939 年瑞典宣教活动停止后开始协调翻译工作。他与维吾尔族教徒那耳·路加那耳·路加 Nur Luke和奧斯卡‧赫曼森奧斯卡‧赫曼森 Oskar Hermansson一起被流放到印度印度,并于 1943 年在那里去世。在穆尔维·蒙实穆尔维·蒙实 Moulvi Munshi和穆尔维·法瑞尔穆尔维·法瑞尔 Moulvi Fazil的协助下,奧斯卡‧赫曼森于 1950 年完成了第一部回鹘语圣经。英国及海外圣经公会于 1950 年在开罗出版了这个译本。

苗瑶语系 (4)

苗瑶语系包含大约 80 种语言。“苗” 是中国秦朝时期(公元前 221-206 年 )汉人对居住在长江流域、汉族聚集地以南的非汉人群体的称谓。这个字的语源尚不确定。在公元第一个千年,扩张的汉族人口迫使苗瑶人向南迁移到了今天的湖南省、贵州省和云南省。

苗瑶语系包含大约 80 种语言。“苗” 是中国秦朝时期(公元前 221-206 年 )汉人对居住在长江流域、汉族聚集地以南的非汉人群体的称谓。这个字的语源尚不确定。在公元第一个千年,扩张的汉族人口迫使苗瑶人向南迁移到了今天的湖南省、贵州省和云南省。

18 世纪以后,一些苗族离开中国,去到其它的东南亚国家,例如泰国、老挝、越南和缅甸。越南战争越南战争 (Vietnam War, 1960-1975)。 (1960-1975) 造成约 10 万苗族逃到了美国、法国和澳大利亚,因为他们支持的反共势力战败。

部分圣经被译成四种中国的苗语:

|

ISO639-3 |

语言 | 语系 | 使用人口 | 单行本 | 新约 | 圣经 |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

hmd |

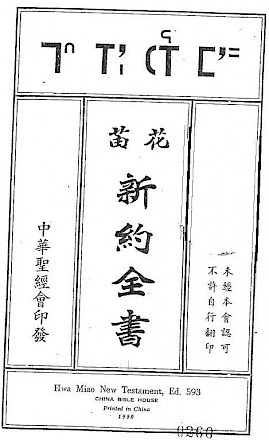

花苗语Ahmao 或花苗语在贵州西部的石门坎和威宁地区使用。柏格理 (Samuel Pollard,1864-1915) (圣经基督徒中国差会)于 1905-1915 年在苗族人中宣教。因为当地的彝族地主和移居过来的汉人严重地剥削当地的苗族,向苗族征重税,苗族就向福音打开心门,接受柏格理所传的福音,许多人进入基督教为了脱离生活绝望的心态。柏格理在日记中记载了很多彝族和汉人对苗族的欺负。柏格理创造了字母文字,此文字与拉丁字母不同,文字样式是特别创造的,今日称为 “柏格理” 文字。 | 苗瑶,苗 ,西部 |

300,000 |

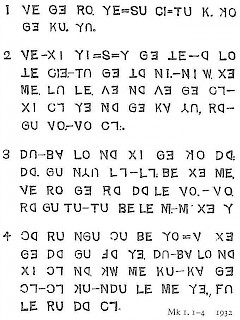

19071907 年,圣经基督徒中国差会(一个成立于英国康沃尔郡的卫理宗差会)的传教士柏格理与他的同工李司提反(Stephen Lee) 和杨雅各(James Yang)一起翻译了《马可福音》。同年译稿由英国及海外圣经公会出版和印刷,印数5000本。 | 1917新约全书由柏格理 (Samuel Pollard, 1864-1915) 于 1915 年译成,王树德(Will Hudspeth) 和郭秀峰 (Arthur Nicholls)(皆为联合卫理公会)于 1917 年完成修订。该译本以伯格理文字在日本出版和印刷。 |

200920 世纪 80 年代,苗族教会的带领人聚集在一起,决定开始圣经旧约的翻译。 1991 年 1 月,在云南基督教协会和爱国三自教会同意下,在昆明成立了花苗族旧约翻译委员会。 2001 年,旧约初译稿完成,之后一个联邦圣经公会考察团访问了云南少数民族地区,并与花苗族旧约翻译委员会建立了联系,联邦圣经公会的 Yu Suee Yan 被指定为花苗族旧约翻译的顾问。至 2006 年,旧约译稿几经修改达到出版水平。由于柏格理的新约译稿随着时间推移有些过时,所以花苗族旧约翻译委员会决定将新约译稿修订,2006-2008 年完成了新约译稿的修订,2009 年第一部花苗族圣经由中国基督教协会和三自爱国教会出版,南京爱德基金会印刷。2009 年 9 月 5 日举行 10000 本圣经出版仪式,之后几天,全部圣经发行完毕。见 Yu Suee Yan (2011). The story of the Big Flowery Miao Bible. Bible Translator 62(4), 207-215. United Bible Societies. (Accessed on 12-Feb-2019.) |

|

cqd |

川滇苗语这一支苗人称川滇苗语 (Chuāndiān Hmong)。他们的聚集地为四川省、云南省。 | 苗瑶,苗 ,西部 |

233,000 |

1922居住在四川省的苗族称为川苗, 1906–1911, 1917–1920 和 1922–1926 圣经基督徒中国差会的张道惠在贵州省石门坎建立了基地。1917–1920 年,张道惠居住在贵州省石门坎时,经常巡游与石门坎相对的四川省珙县和叙永县苗族地区,并向苗族传福音。1922 年,张道惠使用柏格理文字,将《马可福音》译成四川苗语,张道惠和柏格理来自同一差会。同年,《马可福音》译稿由英国及海外圣经公会在昆明出版。 1938 年,当地苗族杨宽 ( Yáng Kuān )修订了《马可福音》。同年,修订版由英国及海外圣经公会和美国圣经公会在上海共同出版。 |

201721 世纪初期,美国维克利夫宣教士麦瑞祥和裴明明 (Robert and Carey McLaughlin) 与红河州和文山州的苗族一起工作,云南苗语和四川苗语是两个不同的土语。麦瑞祥和裴明明使用 50 年代中国政府创造的罗马文字出版了一本云南苗语语法。在 2017 年红河州和文山州的苗族完成了新约圣经的翻译。见 McLaughin, C. E. (2013). A salience scheme for Hmong Soud: Types of Foreground and Background Information in Narrative Discourse. Dallas: Summer Institute of Linguistics. McLaughin, C. E. (2018). The sentence in Flowery Hmong. Dallas: Summer Institute of Linguistics. |

|

|

hmj |

革家语革家人是黄平县重安江苗下的一分支,他们不接受自己被归为苗族。1930 年传教士使用源于旧称 “革兜苗” (Keh Deo 或 Gédōu Miáo)一词来称呼他们。 | 苗瑶,苗 ,中部 |

60,000 |

1937《马可福音》和《约翰福音》由澳大利亚传教士胡致中 (Maurice Hutton, 1888-?) (中国内地会)使用自己设计的拼音字母于 1937 年译成。胡致中的翻译同工是本地苗族人廖德恩 和 廖如银。同年,苏格兰国家圣经公会将其出版。胡致中也是用同样的方式完成了黑苗语的翻译。 |

|

|

|

hea |

黑苗语Hmu 是这一族群的本名,其中文惯用语是黑苗。 | 苗瑶,苗 ,中部 |

1,250,000 |

19281912 年澳大利亚中国内地会宣教士胡致中被委派至旁海宣教站开展事工。1920 年他创制了受日本片假名启发、基于汉字的中国注音字母苗文系统。1928 年胡致中用黑苗文翻译了《马太福音》和《马可福音》,发表了一本教义问答手册以及一本圣诗诗歌集。 | 19341934 年,胡致中(中国内地会传教士)和他的苗族助手王学光完成了黑苗语的新约翻译,同年,新约是在山东芝罘印刷的,印刷数目不详。该版的大部分印刷本在中国文化大革命期间 (1966-1976) 被烧毁。1997-2008 年,语言宗教研究基金会的格拉斯及苗语母语团队(其中包括李富)重新翻译了黑苗语新约圣经,2009 年,新翻的新约译本由神学宗教学出版社在德国纽伦堡出版。2018 年,再次将 2009 年的苗语译本进行了修订,同年由神学宗教学出版社在德国纽伦堡出版。第一次出版印刷 7,000 本,第二次出版印刷 3,000本。 |

|

表 7: 中国苗瑶语系的圣经翻译

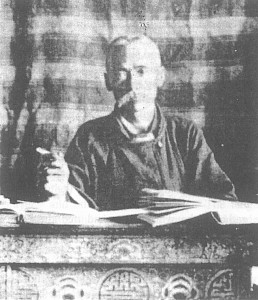

英国卫理公会传教士柏格理柏格理 (Samuel Pollard, 1864-1915)。在花苗人中的传教工作是成功且影响久远。大量的花苗族接受柏格理传讲的福音并归信,以逃离他们绝望的民族心态见 Pollard, Walter, 1928, The Life of Sam Pollard of China. London: Seeley。

Pollard, Samuel, 1954, Eyes of the Earth: The Diary of Samuel Pollard. London: Cargate Press。。 长久以来,花苗族一直承受来自彝族和汉族的苦待。在苗族地区,柏格理创造了一套松散的基于拉丁字母的字母,其中有些特殊字母由伯格理自己发明(称为柏格理文字)。柏格理因伤寒于 1915 年去世,届时他刚完成整本新约的翻译不久。他的事工继任者王树德王树德 (Will Hudspeth)。修订了译稿并于 1917 年被带去日本,印刷了 5000 份。20 世纪 30 年代,王树德重译了新约全书,并于 1936 年在上海出版。在 1936 年,王树德写到,已有 40 个有组织的花苗族教会,共 18,300 个信徒。1949 年之后,这些教会被重组为三自教会。2009 年,三自教会翻译了整部圣经,并由南京的爱德基金会出版。

1922 年,英国卫理公会传教士张道惠张道惠 (Harry Parsons,1878-1952)。以柏格理文字将《马太福音》翻译为川苗语。他的工作主要集中在云南省临近四川省的东川地区。张道惠曾是柏格理的同事,在不同时期协助伯格理在贵州苗族事工。

王志明在伦敦威斯敏斯特教堂20 世纪的殉道者雕像陈列于伦敦威斯敏斯特大教堂的西大门上方外墙,被纪念者从左到右依次是:波兰神父圣高比 (Maximilian Kolbe)、因信仰被父母杀死的南非原住民少女梅思默拉 (Manche Masemola)、乌干达圣公会大主教鲁温 (Janani Luwum)、特蕾莎修女 (Mother Teresa)、美国黑人民权领袖及牧师马丁·路德·金 (Martin Luther King),萨尔瓦多总主教奥斯卡.罗梅罗 (Óscar Romero)、神学家潘霍华 (Dietrich Bonhoeffer)、巴基斯坦信徒以斯帖·约翰 (Esther John)、巴布亚新几内亚信徒塔皮迪 (Lucian Tapiede)、中国云南苗族牧师王志明。东川苗族临近云南的武定苗族,后者因张道惠的和中国内地会传教士张尔昌张尔昌 (Gladstone Porteous,1874–1944)。的传教事工大批归信基督教。王志明 (1907-1973) 是武定县的原住苗族。1951 年,在外国传教士离开后,他被按立为牧师。因他拒绝参与告发其他基督教徒,他于 1969 年被捕,4 年后在一个聚集了 10,000 人的体育馆中被处决。许多在场者是愤慨的基督教徒。文化大革命(1966-1976)后,王志明被平反。武定的教会在那以后增长了 10 倍多。王志明在伦敦威斯敏斯特教堂中作为 20 世纪 10 位殉道者殉道者 (20th-century martyrs)。之一被后人铭记。

王志明在伦敦威斯敏斯特教堂20 世纪的殉道者雕像陈列于伦敦威斯敏斯特大教堂的西大门上方外墙,被纪念者从左到右依次是:波兰神父圣高比 (Maximilian Kolbe)、因信仰被父母杀死的南非原住民少女梅思默拉 (Manche Masemola)、乌干达圣公会大主教鲁温 (Janani Luwum)、特蕾莎修女 (Mother Teresa)、美国黑人民权领袖及牧师马丁·路德·金 (Martin Luther King),萨尔瓦多总主教奥斯卡.罗梅罗 (Óscar Romero)、神学家潘霍华 (Dietrich Bonhoeffer)、巴基斯坦信徒以斯帖·约翰 (Esther John)、巴布亚新几内亚信徒塔皮迪 (Lucian Tapiede)、中国云南苗族牧师王志明。东川苗族临近云南的武定苗族,后者因张道惠的和中国内地会传教士张尔昌张尔昌 (Gladstone Porteous,1874–1944)。的传教事工大批归信基督教。王志明 (1907-1973) 是武定县的原住苗族。1951 年,在外国传教士离开后,他被按立为牧师。因他拒绝参与告发其他基督教徒,他于 1969 年被捕,4 年后在一个聚集了 10,000 人的体育馆中被处决。许多在场者是愤慨的基督教徒。文化大革命(1966-1976)后,王志明被平反。武定的教会在那以后增长了 10 倍多。王志明在伦敦威斯敏斯特教堂中作为 20 世纪 10 位殉道者殉道者 (20th-century martyrs)。之一被后人铭记。

20 世纪 20 年代,澳大利亚籍中国内地会传教士胡致中胡致中 (Maurice Hutton,1888—?)。引入注音符号,并完成了黑苗语新约 (1934) 和革家语《马可福音》、《约翰福音》 (1937),革家语是通行于贵州省的另一种苗语。 语言宗教研究基金会的格拉斯格拉斯 (Hans Grass,笔名)。 及数名苗语母语者于 2009 年重译了黑苗语新约圣经并于 2018 年修订。新约译本的更多信息可查询此网页:黑苗网页

壮侗语系 (6)

壮侗语系由超过 96 种语言组成,中国、泰国、缅甸和老挝有一亿人口在使用。据认为,壮侗人源自部分古老的百越人自周朝 (公元前 1046-256 年) 起,“百越” 一词用来指从浙江省到云南省广阔大地上的南方未开化者。按照语言学的分类体系,越语和粤语同属汉语方言的一个语群。,有超过 2500 年的历史。在汉朝(公元前 206 - 公元 220 年)记载中,壮族、布依族布依也被称为仲家或狆家。、黎族被称为雒越,傣族人被称为滇越。

学者们认为中国以外地区的傣族人起源于中国的贵州、广西、广东。但关于傣族人迁移到云南、泰国、缅甸和老挝的确切时间,学者们有不同的观点。

学者们认为中国以外地区的傣族人起源于中国的贵州、广西、广东。但关于傣族人迁移到云南、泰国、缅甸和老挝的确切时间,学者们有不同的观点。

历史学家亨利·戴维斯亨利·戴维斯 (Henry Davies)。在 1909 年提出,在大理国于 1253 年被蒙古人打败后,傣族人大规模迁移到东南亚。这个理论的根据为:在 1253 年大理国被蒙古人打败后,傣族人大规模迁移到东南亚。这个理论的根据为:大理国段思平于 937 年建立大理国。大理国在 1253 年被蒙古军队征服前由 22 位国王的王朝统治。和更早地南诏国公元 738 年,皮罗阁统一了六个少数民族部落,建立一个新的王国南诏国。在中国皇帝唐玄宗 (712-756) 的支持下,皮罗阁建都太和。今天,太和是云南省大理市的一个村。皮罗阁的继任者背叛中国并 2 次击败唐朝军队。到 829 年,南诏国扩张到四川、云南全境、泰国和老挝。然而,在 850 年到达巅峰后,南诏国开始逐步的衰落 (见 Blackmore 1960)。都是由傣族人建立。

1923 年,传教士同时也是学者的威廉·克里夫顿·多德参见 威廉·克里夫顿·多德 William Clifton Dodd (1923). The Tai Race: Elder brother of the Chinese. Cedar Rapids, Iowa: Torch.提出一个稍经改良的假说。根据这个假说,1253 年的蒙古征服是傣族人迁移到东南亚的最后一个动因,而非第一个。

一些学者参见 Backus (1981), Mote (1964), Terwiel (1978), Du 和 Chen (1989), Winai (1990)。不认同傣族人与南诏国的关系,他们指出两个王国中的平民百姓多为白族长期以来,语言学家或者将白语归类为被藏缅语族影响的汉语,或与藏缅语言相系的原始汉语分支。白族人据知是该地区唯一有佛教信仰的少数族群。人类学家用这一事实将白族与南诏和大理的佛教王国政体联系起来。,而统治精英为彝族彝族现在是中华人民共和国的一支民族,使用藏缅语言而非傣语。。傣族人并没有承担重要角色,所以不会害怕蒙古人的入侵。这些历史学家通过中国不同朝代的文献进一步指出自西汉(公元前 206 - 公元 9 年)在现今的边境就已存在一个傣族王国。

受到考古遗址例如班清“班清考古地点” 位于泰国的乌隆地区。的启发,泰国学者 黄德参见 黄德 Suchit Wongthet (1986). Khon thai yu thi ni (泰国人以前在这儿)。 Muang Boran, 特殊号码。提出傣族人史前就已生活在泰国。基于对广西省花山壁画的考察,黄德参见 黄德 Suchit Wongthet (1994). Khon thai yu thi ni nai utsakhane (泰国人以前在这儿在东南亚). 曼谷: Silpakon 大学。 于 1994 年修正了自己的理论,推测壮族人的故乡广西可能是傣族人的历史发源地一些学者通过对傣族水稻词汇变化的研究,提出原始傣语来自广西贵州一带。见

Luo Wei, John Hartmann, Li Jinfang 和 Vinya Sysamouth, 2000, “GIS Mapping and Analysis of Tai Linguistic and Settlement Patterns in Southern China.” Geographic Information Sciences 6: 129–36。。 花山壁画花山壁画被认为是古时雒越族的代表画,雒越族是壮族的祖先,该画出自公元前 400 年到公元 400 年间,地点是广西省近明江的宁明县。

花山壁画花山壁画被认为是古时雒越族的代表画,雒越族是壮族的祖先,该画出自公元前 400 年到公元 400 年间,地点是广西省近明江的宁明县。

中国历史学家们,包括陈吕范参见 陈吕范 Chen Lüfan (1990). 泰族起源问题研究 Whence came the Thai race - an inquiry. 昆明 (Kunming):国际文化出版公司 (International Culture Publisher).提出了一个相似的理论,据此理论,傣族人起源自古雒越人,古雒越人是百越人参见 William Meacham (1996). “Defining the Hundred Yue.” Bulletin of the Indo-Pacific Prehistory Association 15, no. 2: 93–100.的分支。

张伯伦参见 张伯伦 (1997)

James Chamberlain (1997). “Tai-Kadai Arthropods: A Preliminary Biolinguistic Investigation.” In Comparative Kadai: The Tai Branch, edited by Jerald A. Edmondson and David Solnit, 291–326. Dallas: SIL & The University of Texas at Arlington. 从语言学角度提出的壮侗假说现在已被广泛接受。根据这个理论,大约公元前 330 年,原始傣语从其他卡岱语中分离出来。

尽管中国有超过 2200 万的壮侗语使用者,却没有任何一个语言的完整圣经本译本。新约已被译成三种语言——侗语、邕北壮语、傣仂语,旧约的翻译工作正在进行中。

|

ISO639-3 |

语言 | 语系 | 人口 | 单行本 | 新约 | 圣经 |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

kmc |

南侗语Kam 是侗族的本名,而 “侗” 则是汉语外来词。侗族是中国官方 56 个少数民族之一。侗语中有两个不能互通的方言,北侗语和南侗语。北侗语已经去世,而南侗语生机勃勃。 | 壮侗,侗水 |

1,000,000 |

|

20061996-2005 年语言宗教研究基金会的格拉斯和侗族团队(其中包括李锋、张晓光、吴强)翻译了侗语新约圣经,2006 年新约译本由神学和宗教研究出版社在德国纽伦堡出版,并分发给黔东南地区各教会。 |

|

|

pcc |

布依语布依族是中国官方 56 个少数民族之一。布依族住在贵州省,其语言是与广西壮语相连的方言。20 世纪初,汉族人称布依族为中家人。 | 壮侗,傣,北部 |

2,600,000 |

1904《马太福音》由塞缪尔·克拉克 (Samuel Clarke,中国内地会)于 1904 年译成,翻译过程中得到了一些布依族基督徒的协助。同年,英国及海外圣经公会于上海将译本出版。因为克拉克同时还承担着其它的传教工作,所以没能将《圣经》的其它部分翻译完成。另外一些外国传教士在 21 世纪初期开始继续布依语圣经的翻译。非正式的译本一直在流通之中。 |

|

|

|

zyb |

邕北壮语邕北壮语是壮语的北部方言,它构成了标准壮语的基础。邕北壮语包括武鸣壮语,即邕江北面的武鸣村所讲的语言。 | 壮侗,傣,北部 |

2,000,000 |

|

20161992 年, 两个美国传教士定居在广西自治区,将新约跟一个团队于 2016 年完成。 |

|

|

khb |

傣仂语傣仂 (Tai Lü) 语的使用区域是在云南省西双版纳州。“西双版纳” 这个词是来自傣仂语 “Sipsongpanna”,意思为: “十二个稻田村”。 | 壮侗,傣,西南部 |

550,000 |

19211917 年,美国长老会差会的宣教士克劳德·梅森 (Claude Mason)和莱尔·毕比 (Lyle Beebe)将福音带到西双版纳。差会到达后,傣族景洪地区的地方官员为差会提供了一块地,差会在这块地上建立了一座教堂和一所医院。差会在当地建立的教会是服事大麻疯患者和被鬼附的人(在傣族社会中,有时被虐待的人也会被说成是被鬼附的),大麻疯患者和被鬼附的人被丢在荒郊旷野中,最后悲惨死去。克劳德·梅森向这类人传福音,并且安排他们到特殊的 “基督村” 里居住。1921 年莱尔·毕比将《路加福音》和《约翰福音》翻译成傣仂语,同年在横滨市被美国圣经公会出版。 | 19331933 年,莱尔·毕比 (Lyle Beebe)在傣那人 Kru Myang, Cha Suh Phommah, Nan Tanawadi 和 Cha Sincha 的帮助下完成了新约翻译。同年在曼谷由美国圣经公会出版。在新约出版时,受洗的信徒有 300 多人。1942 年由于政策环境的变化宣教士必须离开当地, 50 年代教会的活动也渐渐停止。80 年代,文化大革命后,教会和信徒生活开始复燃,“基督村” 再次出现,教堂重建。 |

|

|

cuu |

泰雅语泰雅 (Tai Ya) 语或花腰傣语的使用区域是云南省玉溪市和红河州一带。 | 壮侗,傣,西南部 |

50,000 |

19221910-1916 年间,美国长老会差会传教士威廉·克里夫顿·多德 William Clifton Dodd 行走在红河和玉溪傣族傣雅语地区,同时向傣族传讲福音。1917 年多德和他妻子定居在景洪,两年后 1919 年多德去世。1922 年他的遗孀多德利夫人用老挝文字把《马太福音》翻译成傣雅语,同年美国圣经学会在曼谷出版了《马太福音》译本。 |

|

|

|

tdd |

傣那语傣那 (Tai Nüa) 语也叫德宏傣语或云南掸语,主要在云南省德宏州一带使用。德宏傣族是中国傣族的一部分。 | 壮侗,傣,西南部 |

540,000 |

1931瑞典自立会是瑞典的五旬节教会的差会,它于 1922 年在云南开始事工。恩迪·约翰逊 (Endy Johansson) 作为宣教士被派到缅甸边境的德宏县傣那。傣那人有自己的文字叫做 ‘德宏傣文’,约翰逊使用了这个傣那文字来翻译圣经。1931 年,约翰逊在他的傣那老师帮助下完成了《马可福音》的翻译,同年英国及海外圣经公会将此译本出版。约翰逊在离开云南之前没有完成全部新约翻译。 |

|

|

表 8: 中国壮侗语的圣经翻译

语言宗教研究基金会的格拉斯格拉斯 (Hans Grass,笔名)。 和本民族翻译团队翻译了侗语新约圣经,于 2006 年印刷 5,000 册。新约译本的更多信息可查询此网页:侗族网页

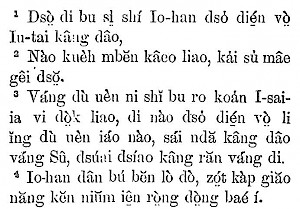

布依语马太福音 3: 1-4英国传教士克拉克塞缪尔·克拉克(Samuel Clarke,1853-1946), 参见 Clarke, Samuel R. (1904). “The Miao and Chungchia Tribes of Kweichow Province.” East of Asia Magazine 3: 193–207.于 19 世纪 90 代早期驻扎于贵州省,与当地人一同工作。他先学习了黑苗语,到了 1896 年,他编辑了一本黑苗语初级读本、一本教义问答、一些福音手册和一些赞美诗。1899 年,当他的同事明鑑光(William Fleming)被传教工作的反对者谋杀后,克拉克的工作重心转向了布依族。他设计了有重音符号的罗马化文字。到了 1904 年,他和一个当地人团队一起将《马太福音》译为布依语。英国及海外圣经公会同年在上海将其出版。因为同时承担着其它的传教工作,克拉克没能继续将《圣经》的其它部分翻译为布依语。美国一对传教士在 21 世纪初期开启了一项新的布依语圣经的翻译。非正式的译本仍在流通中。1992 年,两个美国传教士定居广西自治区,2016 年他们完成了邕北壮语版新约。

布依语马太福音 3: 1-4英国传教士克拉克塞缪尔·克拉克(Samuel Clarke,1853-1946), 参见 Clarke, Samuel R. (1904). “The Miao and Chungchia Tribes of Kweichow Province.” East of Asia Magazine 3: 193–207.于 19 世纪 90 代早期驻扎于贵州省,与当地人一同工作。他先学习了黑苗语,到了 1896 年,他编辑了一本黑苗语初级读本、一本教义问答、一些福音手册和一些赞美诗。1899 年,当他的同事明鑑光(William Fleming)被传教工作的反对者谋杀后,克拉克的工作重心转向了布依族。他设计了有重音符号的罗马化文字。到了 1904 年,他和一个当地人团队一起将《马太福音》译为布依语。英国及海外圣经公会同年在上海将其出版。因为同时承担着其它的传教工作,克拉克没能继续将《圣经》的其它部分翻译为布依语。美国一对传教士在 21 世纪初期开启了一项新的布依语圣经的翻译。非正式的译本仍在流通中。1992 年,两个美国传教士定居广西自治区,2016 年他们完成了邕北壮语版新约。

圣经被部分地译成三种傣语:傣仂语、花腰傣语、德宏傣语。

1918 年,傣仂妇女美国长老会差会的宣教士克劳德·梅森克劳德·梅森 Claude Mason。和莱尔·毕比莱尔·毕比 Lyle Beebe。在傣仂族中的工作是显著的。1917 年他们抵达西双版纳西双版纳来自傣仂语 “Sipsongpanna” (สิบสองปันนา),意思是:“十二个稻田村”。,向傣仂族传福音。在景洪地区的傣族地方官员批给差会一块地,差会在这块地上建了一座教堂和一所医院。差会服事傣族社群中的边缘人士:大麻疯患者和被鬼附的人见 Ai, Juhong (2016). “The Politics of Identity: Identity Research on Dai Christians in Sipsongpanna.” In Yearbook of Chinese Theology, edited by Paulos Z. Huang, 48–64. Leiden: Brill。(当有人被说成是被鬼附的,他们有时会受到某种武断和虐待)。大麻疯患者和被鬼附的人被丢在荒郊旷野中,最后悲惨死去。梅森和毕比向这类人传福音,并且把他们安置在特殊的 “基督村” 居住。1921 年莱尔·毕比夫妇将《路加福音》和《约翰福音》翻译成傣仂语,1933 年完成了整部新约的翻译。在新约出版时,受过洗的信徒有 300 多人。到1942 年,由于政治环境的变化,宣教士必须离开当地,50 年代教会活动渐渐停止。80 年代,文化大革命后,教会和信徒生活开始恢复,“基督村”被重新组织,教堂被重建。

1918 年,傣仂妇女美国长老会差会的宣教士克劳德·梅森克劳德·梅森 Claude Mason。和莱尔·毕比莱尔·毕比 Lyle Beebe。在傣仂族中的工作是显著的。1917 年他们抵达西双版纳西双版纳来自傣仂语 “Sipsongpanna” (สิบสองปันนา),意思是:“十二个稻田村”。,向傣仂族传福音。在景洪地区的傣族地方官员批给差会一块地,差会在这块地上建了一座教堂和一所医院。差会服事傣族社群中的边缘人士:大麻疯患者和被鬼附的人见 Ai, Juhong (2016). “The Politics of Identity: Identity Research on Dai Christians in Sipsongpanna.” In Yearbook of Chinese Theology, edited by Paulos Z. Huang, 48–64. Leiden: Brill。(当有人被说成是被鬼附的,他们有时会受到某种武断和虐待)。大麻疯患者和被鬼附的人被丢在荒郊旷野中,最后悲惨死去。梅森和毕比向这类人传福音,并且把他们安置在特殊的 “基督村” 居住。1921 年莱尔·毕比夫妇将《路加福音》和《约翰福音》翻译成傣仂语,1933 年完成了整部新约的翻译。在新约出版时,受过洗的信徒有 300 多人。到1942 年,由于政治环境的变化,宣教士必须离开当地,50 年代教会活动渐渐停止。80 年代,文化大革命后,教会和信徒生活开始恢复,“基督村”被重新组织,教堂被重建。

云南傣族的泼水节八月的新年时,傣族人会去寺庙用清水净佛并彼此泼水,以此象征洁净的祝福。这幅照片中的是云南南部的西双版纳傣仂人。1886 年美国长老会差派威廉·多德威廉·多德 William Dodd。和伊莎贝拉·多德伊莎贝拉·多德 Isabella Dodd。抵达泰国北部清迈。威廉进行了大量具有重大探索意义的旅行,他去到缅甸东部和中国南部,撰写了旅行报告及学术论文他最有名的著作是:

云南傣族的泼水节八月的新年时,傣族人会去寺庙用清水净佛并彼此泼水,以此象征洁净的祝福。这幅照片中的是云南南部的西双版纳傣仂人。1886 年美国长老会差派威廉·多德威廉·多德 William Dodd。和伊莎贝拉·多德伊莎贝拉·多德 Isabella Dodd。抵达泰国北部清迈。威廉进行了大量具有重大探索意义的旅行,他去到缅甸东部和中国南部,撰写了旅行报告及学术论文他最有名的著作是:

Dodd, William C., 1923, The Tai Race: Elder Brother of the Chinese. Cedar Rapids, Iowa: Torch。,因此引起人们对傣族的关注。1910-1916 年间,威廉行走在红河和玉溪傣族傣雅语地区,同时向傣族传福音。1917 年威廉和他妻子定居在景洪,两年后 1919 年威廉去世。1922 年他的遗孀伊莎贝拉把老挝文字吸纳进泰雅书写文字中,并于 1922 年把《马太福音》翻译成傣雅语,同年由美国圣经学会在曼谷出版。

瑞典自立会瑞典自立会瑞典名为 Svenska Fria Mission(Swedish Free Mission),曾用名 Svensk Pingstmission。在 1936 年的《中国基督教运动手册》中,这个团体的中文名为瑞典神召会。是瑞典的五旬节教会的差会五旬节教会的差会 (Pentecostal Assemblies)。,在扎克瑞森夫妇扎克瑞森夫妇 (Anna and Zakris Zakrisson)。的主持下,它于 1922 年开始在云南的事工。他们的同事恩迪·约翰逊恩迪·约翰逊 (Endy Johansson)。作为宣教士被派到缅甸边境的德宏县傣那。傣那人有自己的文字,德宏傣文见 Everson, Michael (2001). Revised proposal for encoding the Tai Le script in the Bitmap (BMP) of the Universal Coded Character Set (UCS). Published by the Unicode Consortium on its website on 06-Oct-2001.

Zhōu Mínglǎng (2003). Multilingualism in China: The Politics of Writing Reforms for Minority Languages 1949-2002. New York: Mouton de Gruyter.,此文字有 700 多年的历史,用于记录佛经,约翰逊使用了这个文字1892 年缅甸的掸族 (即傣族) 有全本圣经翻译,使用缅甸文字。掸族中其中一个方言与中国德宏的傣那语相近。1940 年斯台尔曼女士 (Mrs. Stilman, 英國海外傳道會) 将掸族圣经中的路加福音和使徒行传的缅甸文字用中国德宏傣那文字作了替换。来翻译圣经。1931 年,约翰逊在他的傣那老师帮助下完成了《马可福音》的翻译,同年英国及海外圣经公会将此译本出版。约翰逊在离开云南之前没有完成全部新约翻译。

藏缅语系 (14)

藏缅语由超过 450 种语言组成,与汉语一起形成了汉藏语系。藏缅人居住在印度、尼泊尔、缅甸、不丹、泰国和中国。

藏缅语由超过 450 种语言组成,与汉语一起形成了汉藏语系。藏缅人居住在印度、尼泊尔、缅甸、不丹、泰国和中国。

有五个完整的圣经译本,分别为中国的藏缅语,分别是标准藏语(1948)、花傈僳语(1968)、阿昌语(2011)、黑傈僳语(2016)、黑彝语(2016)。另有 6 种语言只有新约译本,3 种语言只有部分圣经译本。详情可见下表。

|

ISO639-3 |

语言 | 语系 | 人口 | 单行本 | 新约 | 圣经 |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

bod |

藏语标准藏语是中国西藏自治区的官方语言。其书写形式包含受到传统藏语影响的许多元素。 | 藏缅,西番 |

1,070,000 |

18621862 年,摩拉维亚弟兄会 (Moravian Church Mission) 的一个翻译委员会完成了《使徒行传》的藏语译本。委员会成员包括耶希卡 (H. A. Jaeschke)、海爱德 (A. W. Heyde) 和雷思罗 (F. A. Redslob)。 | 18851885 年,摩拉维亚弟兄会的翻译委员会完成新约的翻译。成员包括耶希卡 (H. A. Jaeschke)、海爱德 (A. W. Heyde) 和雷思罗 (F. A. Redslob)。同年,英国及海外圣经公会将译本在柏林出版。1903 年新约译本被另一个委员会进行了修订,委员会成员包括:海爱德 (A. W. Heyde)、大卫·麦克唐纳 (D. MacDonalds)、弗里得里克森 (J. F. Frederickson)等。 | 1948整部圣经的翻译由弗兰克 (A. H. Francke)和约瑟格干 (Y. Gergan)(摩拉维亚弟兄会)于第二次世界大战之前完成。译稿被送到英国,在二战期间一直保存在里彭大教堂的地下室。1948 年整本圣经译本出版,其中新约部分由常都雷 (Chandu Ray)作了修订。 |

|

atb |

景颇语景颇语同时也叫载瓦语 (Zaiwa)。它由云南省德宏州的景颇族使用。 | 藏缅,缅, 北部 |

80,000 |

1939《马可福音》由菲兹威廉 (F. J. Fitzwilliam,中国内地会)用富能仁文于 1939 年译成。《马可福音》由考克斯 (E. J. Cox,中国内地会) 音译为罗马字母,该版本由英国及海外圣经公会在仰光出版。 | 2009联合圣经公会的一个委员会于 2009 年用罗马文字完成了新约的翻译,同年将其在仰光出版。 |

|

|

acn |

阿昌语阿昌族有 6 万人口, 3 万居住在中国国内, 3 万居住在缅甸。阿昌族自称为诺昌。 | 藏缅,缅, 北部 |

60,000 |

|

1992阿昌族圣经译者 Nasaw Sampu 在亚洲基督教服事机构的支持下,于 1992 年完成了第一本新约圣经的翻译,译本由亚洲基督教服事机构出版,在香港印刷 1000 本。 |

20111990 年加拿大的威克里夫宣教士道格和康妮·英格利斯 (Douglas and Connie Inglis) 定居在泰国,以便与中国和缅甸的阿昌族一起工作。2005 年,他们编写了一本阿昌语词典 (见 Inglis and Inglis 2003; Sampu et al. 2005),并于 2009 年与阿昌族圣经译者 Nasaw Sampu 将圣经旧约翻译成阿昌语, 2011 年整本圣经译本由缅甸圣经公会于仰光出版。 见: Inglis, Douglas and Connie Inglis (2003). A preliminary phonology of Ngochang, presented at the 36th Annual Sino-Tibetan Conference on Languages and Linguistics. La Trobe University, Melbourne, Australia. (Accessed on 15th of February, 2019)。 Sampu, Nasaw, Wilai Jaseng, Thocha Jana, and D. Inglis (2005). A preliminary Ngochang - Kachin - English Lexicon. Chiang Mai: Payap University, Linguistics Department。 |

|

lis |

花傈僳语花傈僳,也称西傈僳,生活在云南省保山州和德宏州。富能仁 (James Fraser) 在 1910-1938 年间向他们传福音。富能仁在那里发明了富能仁文字,他以此翻译了新约。 | 藏缅,彝, 中部 |

600,000 |

19211921 年,中国内地会的富能仁翻译了《马可福音》,同年由英国及海外圣经公会在上海出版。 | 19381938 年,富能仁,杨思慧 (A. B. Cooke,中国内地会传教士)和一个傈僳人摩西纳里完成了新约的翻译,同年他因疟疾去世。1938 年中国圣经出版社将译本于上海出版。 | 1968整部圣经由杨思慧 (Allyn Cooke)、杨志英 (John Kuhn)、 克伦 (Allan Crane) (都属海外基督使团) 于 1968 年译成花傈僳语。缅甸圣经公会将之出版。 2008 年两个在云南省的基督教机构修订了整本译本,并由中国基督教协会出版了修订本,于南京印刷 5 万本。 |

|

lpo |

黑傈僳语黑傈僳也叫 “东傈僳” 或者 “里泼”,多数居住在云南省楚雄州和四川省的会东、会理两县。黑傈僳语是两个不能互通的方言,一种叫西里泼语,另一种叫东里泼语。西里泼方言主要在楚雄东部的永仁县和大姚县使用。中国政府将西里泼人归进彝族。东里泼方言主要在楚雄西部的武定县、元谋县、禄劝县以及四川的会东、会理县使用。东里泼人被划进了傈僳族。新约被译为东里泼语。 | 藏缅,彝, 中部 |

250,000 |

1912《马太福音》由王怀仁 (George Metcalf) 和郭秀峰 (Arthur Nicholls) (皆为中国内地会传教士) 于 1912 年译成。同年由英国及海外圣经公会在上海出版。 | 1951新约由王怀仁 (George Metcalf) 在 1951 年前译成,同年由中国圣经出版社在香港出版。新约的重译由一个不知名的教会机构于 2002 年完成。 | 20161992 年云南省三自教会成立了傈坡翻译委员会,其中包括毕长老 (Bi Hongzheng) 和 13 位东傈僳牧师, 1992-1993 年间翻译了圣经旧约,在翻译过程中得到了联邦圣经公会的支持和帮助。2016 年中国基督教协会出版了整本圣经译本。 |

|

yna |

干彝语这个语言的另一个名字是拉咖语 (Laka) 或干彝语。使用这个语言的人属于彝族,生活在云南省武定县。 | 藏缅,彝, 中部 |

41,000 |

1912《马可福音》由郭秀峰 (Arthur Nicholls,中国内地会)以柏理格文字于 1912 年译出。 |

20162008 年云南省中国基督教协会和三自教会成立了干彝族旧约翻译委员会,其中包括干彝族付牧师 (Fu Lianxing)。经历 8 年之久,完成了圣经旧约的翻译。2016 年,云南省中国基督教协会和三自爱国教会以柏格里文字出版了译本,并印刷 3000 本。2016 年 3 月 13 日在楚雄州(Heinaji 教会)举行了圣经译本出版仪式。 Yang Yi, 2016a, The Gan Yi Version of The Old Testament Published. Article published on 20-Mar-2016 in China Christian Daily, under the auspices of the Beijing Gospel Times Information Technology Co. Ltd. in Beijing. |

|

|

ywq |

黑彝语Nasupu 是黑彝族的本名,而黒彝 (Black Yi) 则是汉语外来词。黑彝族生活在云南省楚雄州。 | 藏缅,彝, 中部 |

250,000 |

1923《路加福音》由张尔昌 (Gladstone Porteus, 中国内地会)于 1923年译出,同年由英国及海外圣经公会于上海出版。 | 1948新约由张尔昌 (Gladstone Porteus, 中国内地会)于 1948 年译出,同年由英国及海外圣经公会于上海出版。 | 201690 年代,云南省中国基督教协会成立了一个黑彝族旧约翻译委员会,其中有文牧师 (Wen Fu)。2010 年完成了旧约的翻译,之后修订了 1948 年翻译的新约,经过一段时间的批准, 2016 年中国基督教协会出版了整本黑彝族的圣经译本,印刷于南京爱德基金会。 |

|

lhi |

黄拉祜语黄拉祜族住在中国(约 12 万人)、缅甸(约 6 万人),泰国(约 1.5 万人)和老挝( 3 千人)。他们的语言不同与黑拉祜族。拉祜族是中国 56 个少数民族之一。 | 藏缅,彝, 中部 |

117,000 |

20091993 年美国威克里夫宣教士阿瑟·库珀和帕米拉·库珀 (Arthur 和 Pamela Cooper) 来到清迈,与泰国黄拉祜族一起工作。他们借用黑拉祜族的文字将一本福音翻译成黄拉祜语。在库珀夫妇来之前,已经具有一个翻译组,但因某种原因一直没有译本译出,直至 2009 年,在库珀夫妇和原翻译组的共同努力下,第一个译本得以完成。 | 20152015 年,由美国威克里夫宣教士阿瑟·库珀和帕米拉·库珀 (Arthur 和 Pamela Cooper),泰国威克里夫宣教士 Upai Jasa 和黄拉祜族 Duangthip Nakiri 共同完成了圣经新约的翻译,同年泰国威克里夫将译本出版。2016 年 2 月 13 日举行了圣经译本出版仪式。新约译本对中国也很有意义,因为黄拉祜族大部分居住于中国。 |

|

|

nuf |

怒语怒族是中国 56 个少数民族之一。他们的语言在缅甸也有几百人在使用。 | 藏缅,彝, 中部 |

12,000 |

2010《民族语言网》公布至少圣经中的一卷书于 2010 年译成,但没有提供译者信息。2019 年,一个没公开机构在 独立的网站, 上载了新约中 7 本书的译本。 |

|

|

|

ygp |

白彝语葛泼人是彝族中的一个分支族群,约有 5 万人。他们的另一个名字是白彝族。葛泼人居住在曲靖市、红河州和楚雄州。 | 藏缅,彝, 北部 |

50,000 |

1913《马可福音》由郭秀峰 (Arthur Nicholls, 中国内地会)和艾文斯 (A. Evans, 卫理公会传教士)以伯格理文字于 1913 年译成。同年由英国及海外圣经公会在日本横滨出版。 |

20152009 年,云南省中国基督教协会和三自爱国教会成立了白彝语新约翻译委员会,其中包括白彝族李牧师 (Li Wanxing) 及另外 5 位白彝族翻译者,联邦圣经公会的 Yu Suee Yan 任顾问。2015 年,翻译委员会在昆明完成了整本新约的翻译,同年圣经联邦公会对白彝族进行了柏格里文字培训,并将译本以柏格里文字在南京爱德基金会印刷。 Oh, Cynthia, 2015, God’s written word a century after. Posted on 02-Mar-2015 on the website of the United Bible Societies China Partnership project, a website related to the United Bible Societies. |

|

|

iii |

凉山彝语Nuosu 凉山彝族主要居住在四川省凉山州。他们是彝族中人口最稠密的族群。黑彝语生机勃勃。 | 藏缅,彝, 北部 |

2,000,000 |

|

2005语言宗教研究基金会的格拉斯 (Hans Grass) 和一个彝族翻译团队,其中包括彝族 Munyo Vuhlur 翻译了凉山彝语新约圣经。2005 年,新约译本由神学和宗教研究出版社在德国纽伦堡出版,并分发给凉山地区各教会。 |

|

|

yig |

黔西彝语在贵州省威宁县和赫章县有 60 万人口说 Neasu 即黔西彝语。黔西彝语和凉山彝语是两个相近的语言,但不能通话。 | 藏缅,彝, 北部 |

600,000 |

|

20181997-2006 年,语言宗教研究基金会的格拉斯 (Hans Grass) 使用罗马文字记录黔西彝语,并与三自教会的牧师刘辉将圣经新约翻译成黔西彝语,历经几次修改和测试,2018 年,由纽伦堡神学宗教出版社出版,于香港印刷 3000 本。 |

|

|

ktp |

卡多哈尼语卡多语是哈尼语的方言,在云南省元江县有 2 万人口说卡多语。 | 藏缅,彝, 南部 |

20,000 |

19391912 年,德国万博格宣道差会( Vandsburg Mission)的伯莎·普雷辛格 (Bertha Preisinger) 到达湖南省桃花坪县; 此地是德国立本责差会(Liebenzell Mission) 基地。1928 年,伯莎·普雷辛格被差派到云南省峨山县的内地会基地,1932 年,再次转到云南省元江县的美国长老会基地。1933 年,元江县的美国长老会将基地交给德国万博格宣道差会。此时,伯莎·普雷辛格开始与当地卡多族(50年代后卡多族归到哈尼族)一起工作,1939 年,伯莎·普雷辛格使用柏格里文字将《路加福音》翻译成卡多语,同年译本由英国及海外圣经公会在上海出版。 |

|

|

|

nxq |

纳西语纳西语在云南西北部的玉龙县使用。 | 藏缅,西夏-羌 |

300,000 |

1932《马可福音》由沙尔滕 (Elize Scharten,荷兰五旬节派教会) 以富能仁文字于 1932 年译成。同年,英国圣经公会在上海将之出版。 |

|

|

表 9: 中国藏缅语系的圣经翻译

耶仕克(1817—1883)超过一百万的藏语使用者居住在中国西藏,仅有 10 万的藏语使用者生活在印度和尼泊尔。藏语圣经的翻译开始于 1856 年,那时,第 11 世达赖喇嘛凯珠嘉措凯珠嘉措 Khedrup Gyatso (1838–1856)。在西藏拉萨的布达拉宫中突然死亡。财政大臣天普·格干天普·格干 (Tempu Gergan)。被怀疑是谋杀者。他逃离了拉萨,定居在印度查谟邦和克什米尔邦的列城(拉克达首府)附近的卢巴村。

耶仕克(1817—1883)超过一百万的藏语使用者居住在中国西藏,仅有 10 万的藏语使用者生活在印度和尼泊尔。藏语圣经的翻译开始于 1856 年,那时,第 11 世达赖喇嘛凯珠嘉措凯珠嘉措 Khedrup Gyatso (1838–1856)。在西藏拉萨的布达拉宫中突然死亡。财政大臣天普·格干天普·格干 (Tempu Gergan)。被怀疑是谋杀者。他逃离了拉萨,定居在印度查谟邦和克什米尔邦的列城(拉克达首府)附近的卢巴村。

西藏牧师约瑟·格干19 世纪 50 年代,与改革者扬·胡斯扬·胡斯 (Jan Hus, 1369-1415)。有关的摩拉维亚弟兄会差派威廉·海伊德威廉·海伊德 (William Heyde)。,爱德华·帕格尔爱德华·帕格尔 (Edward Pagel)。, 海因里希·奥古斯特·耶仕克海因里希·奥古斯特·耶仕克 (Heinrich August Jäschke)。抵达西藏西部,之后奥古斯都·弗兰克奥古斯都·弗兰克 (August Francke)。也相继抵达。他们于 1858 年定居在列城,受惠于天普·格干的帮助,他们在其土地上开始传教工作。天普·格干死后,他的儿子索南·格干索南·格干 (Sonam Gergan)。归信基督教,改名为约瑟·格干约瑟·格干 (Yoseb Gergan)。。约瑟·格干成为藏语圣经的主要译者。翻译项目的主要负责人耶仕克以拉萨的藏语为基础用语,同时也将古藏语的一些元素纳入进来。《约翰福音》于 1962 年翻译完成并在印度拉胡尔拉胡尔 (Lahul)。付印。1885 年,耶仕克死后两年,新约全书完成,在拉达克印刷。

西藏牧师约瑟·格干19 世纪 50 年代,与改革者扬·胡斯扬·胡斯 (Jan Hus, 1369-1415)。有关的摩拉维亚弟兄会差派威廉·海伊德威廉·海伊德 (William Heyde)。,爱德华·帕格尔爱德华·帕格尔 (Edward Pagel)。, 海因里希·奥古斯特·耶仕克海因里希·奥古斯特·耶仕克 (Heinrich August Jäschke)。抵达西藏西部,之后奥古斯都·弗兰克奥古斯都·弗兰克 (August Francke)。也相继抵达。他们于 1858 年定居在列城,受惠于天普·格干的帮助,他们在其土地上开始传教工作。天普·格干死后,他的儿子索南·格干索南·格干 (Sonam Gergan)。归信基督教,改名为约瑟·格干约瑟·格干 (Yoseb Gergan)。。约瑟·格干成为藏语圣经的主要译者。翻译项目的主要负责人耶仕克以拉萨的藏语为基础用语,同时也将古藏语的一些元素纳入进来。《约翰福音》于 1962 年翻译完成并在印度拉胡尔拉胡尔 (Lahul)。付印。1885 年,耶仕克死后两年,新约全书完成,在拉达克印刷。

一个旧约全书委员会于 1891 年成立,成员包括奥古斯特·弗兰克、大卫·麦克唐纳大卫·麦克唐纳 (David MacDonald) 是在西藏亚东县的英国商人。 和西藏牧师约瑟格干。1910 年格干将旧约初稿译出,然后送给弗兰克,弗兰克修改了初稿同时与大卫·麦克唐纳一起讨论。在第二次世界大战前整本圣经翻译已经完成,但 1948 年才由印度和斯里兰卡圣经公会在巴基斯坦拉合尔出版。

1927 年中国内地会的美国传教士李崇德李崇德 (Francis 和 Jennie Fitzwilliam)。进入云南省,在傈僳族开始福音工作。然而,1935 年回美休假返回后,他们开始在中缅边界陇川县与景颇族景颇族或载瓦族。合作翻译圣经,1938 年翻译了《马可福音》。他们用富能仁文字(原本为傈僳族而造),该译本由个人出版并印于中国山东省芝罘。1940 年,李崇德过世后,翻译项目停止。半个世纪后,1990 年美国维克利夫的宣教士马克·万尼马赫马克·万尼马赫 (Mark Wannemacher)。定居泰国,与往返中缅边界的景颇族一起工作。2009 年,在万尼马赫的协调下,一支本地人翻译的团队把新约翻译成景颇语,所使用的文字是中国政府 50 年代为景颇族设计的文字。

1992 年一位阿昌族译者 Nasaw Sampu 把新约翻译成阿昌语,使用的文字是中国政府以罗马文字为基础设计的阿昌文字。 译稿由亚洲基督教服务亚洲基督教服务 (Asian Christian Service)。机构在香港出版,印刷数目为 1000 本。居住在泰国的维克利夫加拿大宣教士道格和康妮·英格利斯道格和康妮·英格利斯 (Douglas and Connie Inglis) 见:

Inglis, Douglas and Connie Inglis (2003). A preliminary phonology of Ngochang, presented at the 36th Annual Sino-Tibetan Conference on Languages and Linguistics. La Trobe University, Melbourne, Australia. (Accessed on 15th of February, 2019). 向 Nasaw Sampu 建议把旧约也翻成了阿昌语,2009 年整部圣经翻译完成并由缅甸圣经公会在仰光出版。

中国内地会传教士富能仁富能仁 (James Outram Fraser,1886–1938)。在云南省东北部的花傈僳族中进行了非常成功的宣教。他设计了富能仁文字,为把新约译成傈僳文。富能仁组织信徒成立自养的本地教会。1922 年,富能仁完成了《马可福音》的翻译,1924-1926 年回到英国休假。之后回到中国继续工作,同时内地会的宣教士夫妇杨思慧杨思慧 (Allyn Cooke)。和阿子打阿子打 (Leila Cooke)。加入事工。30 年代杨思慧夫妇在傈僳族助手 Moses Nguali 帮助下,承担翻译工作。1938 年,杨思慧夫妇和 Moses Nguali 完成了新约的翻译,同年,富能仁因疟疾去世。富能仁被葬于云南省保山县,留下了妻子和三个孩子。截止 1918 年,约 600 名傈僳信徒受洗,到 1950 年,这个数字增长到 14,800,到 20 世纪 90 年代,超过 10 万人。1956 年,傈僳语旧约圣经翻译在泰国清迈开始,由中国内地会组成了翻译委员会,1964 年中国内地会改为海外基督使团。委员会成员包括杨思慧杨思慧 (Allyn Cooke)。、杨志英杨志英 (John Kuhn)。、艾伦·起重机艾伦·起重机 (Alan Crane)。。1968 整部圣经译本完成。

傈坡语新约2002 年,匿名传教组织出版了完整的新约。王怀仁王怀仁 (George Edgar Metcalf,1879-1956)。是中国内地会的一名英国传教士。他于 1912 年将《马太福音》译成东傈僳(黑傈僳或傈坡)语,于 1951 年译完新约。在新约译成之际,因共产党战胜国民政府,他被迫离开中国。王怀仁带走了一份手写译稿去香港,留下一份给他建立的东傈僳教会。留给东傈僳族的译稿遗失了,但王怀仁带去香港的译稿由香港的中国出版社中国出版社 (China House)。出版。可惜的是,寄去给云南东傈僳族的译本从未被收到。1999 年,王怀仁的女儿露丝露丝(Ruth)。把东傈僳语版新约交给了云南武定县宗教事务局。

傈坡语新约2002 年,匿名传教组织出版了完整的新约。王怀仁王怀仁 (George Edgar Metcalf,1879-1956)。是中国内地会的一名英国传教士。他于 1912 年将《马太福音》译成东傈僳(黑傈僳或傈坡)语,于 1951 年译完新约。在新约译成之际,因共产党战胜国民政府,他被迫离开中国。王怀仁带走了一份手写译稿去香港,留下一份给他建立的东傈僳教会。留给东傈僳族的译稿遗失了,但王怀仁带去香港的译稿由香港的中国出版社中国出版社 (China House)。出版。可惜的是,寄去给云南东傈僳族的译本从未被收到。1999 年,王怀仁的女儿露丝露丝(Ruth)。把东傈僳语版新约交给了云南武定县宗教事务局。

从一开始,东傈僳族人对基督教有很高的接纳度。据记载,在 1912 年数百位东傈僳族人受洗。根据一份记录,1999 年楚雄东部有超过 6 万东傈僳基督徒。2002 年,一个匿名的宣教组织用柏理格文字出版整本新约, 很可能用的是王怀仁的译稿。

1992 年,在王怀仁的女儿露丝把他父亲的译本交给云南武定县宗教事务局之前,云南三自教会组织了一个东傈僳圣经翻译委员会,其中包括毕长老毕 (Bi Hongzhen)长老。见

Yang Yi (2016). Bible of Eastern Lisu Version Published in Yunnan. Article published on 11-Nov-2016 in China Christian Daily, under the auspices of the Beijing Gospel Times Information Technology Co. Ltd. in Beijing。和 13 位东傈僳牧师。该委员会重新修订了 1951 年的新约译本,并于 1992-2013 年完成了旧约译本。在翻译过程中,委员会得到了联合圣经公会的支持和帮助。2016 年中国基督教协会出版了整部圣经译本。

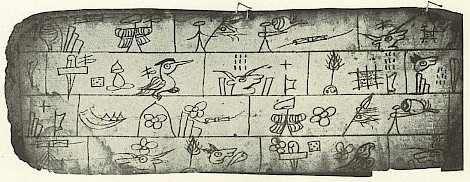

云南省纳西族因其独特的文化引起了 云南省纳西族有其独特的文化,故此引起了国际学者的关注约瑟夫·洛克 (1884–1962) 是一位奥地利裔美国籍植物学专家,1947 年出版名著《中国西南古纳西王国》(英语:The Ancient Nakhi Kingdom of Southwest China),20 世纪初,他是美国《国家地理杂志》 (英语:National Geographic)、美国农业部、哈佛大学植物研究所的探险家。 1944–1945 年他为美国军事地图服务部提供咨询。1922 年到 1945 年,他定居在云南丽江,是艾尔西·沙尔滕的长期邻居。。这一独特文化是:母系氏族的社会结构和传统象形文字。

《马可福音》 1: 1-41932 年,富能仁文字的纳西语 《马可福音》 1: 1-4一群荷兰五旬节宗的宣教士剑桥七杰的宝耀庭 (Cecil Polhill)在 1885 年加入内地会,被派来中国宣教,在 1900 年义和团运动爆发时返回欧洲。1908 年,宝耀庭参加洛杉矶阿苏撒街复兴大会并经历了灵洗 (见 Robeck, 2006: 69)。1909 年返回英国后,在伦敦建立了五旬节传教联会,主要向中国和其他地区差派宣教士(见 Hocken 1988: 125-126)。1920 年,荷兰五旬节差会成立,通过传教联会差派其宣教士(见 van der Laan 1997)。

《马可福音》 1: 1-41932 年,富能仁文字的纳西语 《马可福音》 1: 1-4一群荷兰五旬节宗的宣教士剑桥七杰的宝耀庭 (Cecil Polhill)在 1885 年加入内地会,被派来中国宣教,在 1900 年义和团运动爆发时返回欧洲。1908 年,宝耀庭参加洛杉矶阿苏撒街复兴大会并经历了灵洗 (见 Robeck, 2006: 69)。1909 年返回英国后,在伦敦建立了五旬节传教联会,主要向中国和其他地区差派宣教士(见 Hocken 1988: 125-126)。1920 年,荷兰五旬节差会成立,通过传教联会差派其宣教士(见 van der Laan 1997)。

Hocken, Peter, 1988, “Cecil H. Polhill - Pentecostal Layman,” Pneuma 10, no. 2: 116–140。

Robeck, C. M., 2006, The Azusa Street Mission and Revival. Nashville: Thomas Nelson。

Van der Laan, C., 1991, “Beyond the clouds: Elize Scharten (1876–1965) Pentecostal Missionary to China,” In Wonsuk Ma and R. P. Menzies (eds.), Pentecostalism in Context (Journal of Pentecostal Theology Supplement Series 11), 337–60。 Sheffield: Sheffield Academic Press。 (包括主要是艾尔西·沙尔滕艾尔西·沙尔滕 (Elize Scharten, 1876-1965) 是阿姆斯特丹的路德宗牧师的女儿,她是九个孩子中的第七个。1908 年,她参加阿姆斯特丹的五旬节运动大会,并经历了灵洗。之后,在英国桑德兰宣教大会上被呼召去中国。1912 年 4 月,她离开欧洲,加入其他荷兰五旬节宣教士在云南的事工。她从 1912 年到 1947 总共在中国服事 34 年,期间 1927 年中国内战和 2 次回荷兰休假短暂离开。见

van der Laan, C., 1991, “Beyond the clouds: Elize Scharten (1876–1965) Pentecostal Missionary to China”, in Wonsuk Ma 和 R. P. Menzies (主编), Pentecostalism in Context (Journal of Pentecostal Theology Supplement Series 11), 337–60。 Sheffield: Sheffield Academic Press。,1876-1965)与内地会协调后,于 1912 年开始丽江的宣教工作。1923 年后,来自英国和德国当一位英国宣教士被任命领导云南丽江的事工,但该人不为荷兰宣教士认同,这使得英国领导的五旬宗差会联会与其中的荷兰宣教士产生分歧。最后荷兰宣教士从联会中分离出来,但他们仍和英国传教士一起同工。见

Van der Laan, C., 1991, “Beyond the clouds: Elize Scharten (1876–1965) Pentecostal Missionary to China,” In Wonsuk Ma and R. P. Menzies (eds.), Pentecostalism in Context (Journal of Pentecostal Theology Supplement Series 11), 337–60。 Sheffield: Sheffield Academic Press。的五旬节宗宣教士加入丽江的事工。沙尔滕首先学习纳西语,并改编了富能仁的傈僳文,编纂纳西语词典,翻译《马可福音》,一本义理小册子和一本赞美诗歌本。《马可福音》由英国海外圣经公会于 1932 年在上海出版。

沙尔滕在当地建立的纳西族和傈僳族教会,培养了教会带领人。然而,文化大革命 (1966-1976) 期间,教会被关闭,教堂被充公,许多信徒被抓进监狱,一些沙尔滕培训的属灵领袖经过长年的牢狱生活,最死在监牢。80 年代,荷兰、德国、英国的访问者来到当地,许多当地人仍然记得沙尔滕。宣克(Xuan Ke),一位音乐和英语老师,其父曾受过沙尔滕的培训,他希望得到《马可福音》译本,1988 年德国五旬节差会将沙尔滕的《马可福音》译本送给宣克见 Van der Laan, C., 1991, “Beyond the clouds: Elize Scharten (1876–1965) Pentecostal Missionary to China,” In Wonsuk Ma and R. P. Menzies (eds.), Pentecostalism in Context (Journal of Pentecostal Theology Supplement Series 11), 337–60。 Sheffield: Sheffield Academic Press。。因为不清楚纳西族的属灵状况,该译本的重印计未能实施,后来因不清楚,就搁置了。

禄劝县普渡河铁索桥中国内地会的澳大利亚籍传教士张尔昌张尔昌 (Gladstone Porteous,1874–1944)。在云南楚雄的禄劝县和武定县的黑彝族中成功宣教。1907 年他到达云南省, 1912 年在禄劝县撒营盘镇建立了一个神学培训中心,并开始接触黑彝族和苗族。1923 年他将《路加福音》翻译成黑彝文,1944 年,在新约未完成前,张尔昌病死于伤寒,并葬在撒营盘。1948 年他的同工使用柏格理文字,完成了整本新约的翻译。同年在上海的中国圣经出版社出版了该译稿。

禄劝县普渡河铁索桥中国内地会的澳大利亚籍传教士张尔昌张尔昌 (Gladstone Porteous,1874–1944)。在云南楚雄的禄劝县和武定县的黑彝族中成功宣教。1907 年他到达云南省, 1912 年在禄劝县撒营盘镇建立了一个神学培训中心,并开始接触黑彝族和苗族。1923 年他将《路加福音》翻译成黑彝文,1944 年,在新约未完成前,张尔昌病死于伤寒,并葬在撒营盘。1948 年他的同工使用柏格理文字,完成了整本新约的翻译。同年在上海的中国圣经出版社出版了该译稿。

云南黑彝语新约,1948 年云南黑彝语新约出版于 1948 年,被中国基督教协会再版于 1988 年。在张尔昌去世时,禄劝县和武定县已有 2 万名彝族和苗族基督徒; 2011 年,据报道信徒数目翻倍。直到今天, 禄劝县和武定县仍是基督徒最壮大的地区,部分原因与苗族牧师王志明有关。王牧师是武定的苗族牧师,在文化大革命 (1966-1976)拒绝举报教会信徒。他于 1969 年被捕,4 年后在万人大会的运动场被处死,此后很多禄劝县和武定县的村民归信基督教。

云南黑彝语新约,1948 年云南黑彝语新约出版于 1948 年,被中国基督教协会再版于 1988 年。在张尔昌去世时,禄劝县和武定县已有 2 万名彝族和苗族基督徒; 2011 年,据报道信徒数目翻倍。直到今天, 禄劝县和武定县仍是基督徒最壮大的地区,部分原因与苗族牧师王志明有关。王牧师是武定的苗族牧师,在文化大革命 (1966-1976)拒绝举报教会信徒。他于 1969 年被捕,4 年后在万人大会的运动场被处死,此后很多禄劝县和武定县的村民归信基督教。

90 年代,云南省中国基督教协会成立了一个黑彝族旧约翻译委员会,其中有文福牧师文福牧师 (Wen Fu)。。2010 年委员会完成了旧约的翻译,之后修订了 1948 年的新约译本,经过很长一段时间的批准期,2016 年中国基督教协会出版了整本黑彝族的译本,由南京爱德基金会印刷。

语言宗教研究基金会的格拉斯格拉斯 (Hans Grass, pseudonym)。 和凉山彝语、黔西彝语基督徒的两个团队共同合作,于 2005 年首次译出凉山彝语版新约,于 2018 年首次译出黔西彝语版新约,见 凉山彝语 和 黔西彝语 网页。其它拥有部分圣经译文的藏缅语包括 卡多哈尼语 《马可福音》(1939)、景颇语《新约》(2009)、干彝语《马可福音》(1912) /《旧约》 (2016)、黄拉祜语《新约》 (2015)、怒语《马可福音》(2010)、白彝语《新约》(2015)。其中一些翻译近期完成。

南亚语系 (2)

南亚语系大致包括 168 种语言,分布于东南亚。主要的语言是越南语和高棉语 (柬埔寨)。在中国有两个讲南亚语系的少数民族,这两个民族是布朗族和佤族。他们位于中国云南省最南部,靠近缅甸和泰国边境。两种语言都有各自的圣经译本。

|

ISO639-3 |

语言 | 语系 | 人口 | 单行本 | 新约 | 圣经 |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

blr |

布朗布朗语是接近瓦语的南亚语系语言, 有 55000 布朗族使用布朗语,布朗族主要居住在云南西双版纳州勐海县。 | 南亚,佤德昂 |

55,000 |

2015第十九版《民族语》(Ethnologue)发表 2015 年圣经中有一本书被翻译成布朗语。 |

|

|

|

wbm |

镇康佤瓦语有三种方言:巴饶克方言(人口 75 万), 佤方言(人口 4 万)和阿佤方言(人口 10 万)。1938 年,巴饶克方言有翻译的新约。2016 年佤方言有整整本翻译的圣经。 |

南亚,佤德昂 |

40,000 |

|

|

20162016 年,佤族牧师翻译队伍完成了旧约佤方言的翻译和对原有巴饶克方言的新约翻译进行了修订,至此佤方言具有了整本圣经译本。佤族牧师翻译队伍包括包光强牧师和联合圣经公会的顾问黄锡木 (Simon Wong)同年,中国基督教协会出版了整本圣经译本,南京爱德基金会负责印刷。2016 年 10 月 22 日举行了感恩出版仪式。 |

表 10: 中国南亚语系的圣经翻译

佤族视瓦语圣经为古老传说的成就。根据传说,某天会有一位 “白人弟兄” 带来一本书,这本书是关于本民族丢掉的神。 19 世纪 80 年代,佤族的一位族长 Pu Chan 提醒自己的民族, “白人弟兄” 将到,大家要停止彼此残杀和做恶事。 1892 年,波斯顿差会的宣教士永伟里永伟里 (William Marcus Young)。定居缅甸景栋市,并建立了一个差传基地。19 世纪 90 年代的某一天,佤族族长 Pu Chan 预备一匹小白马,因他在异象中看到这匹白马会把他们带到 “白人弟兄” 那里。瓦族人跟随白马到达景栋市永伟里的差传基地。他们向永伟里询问本民族丢掉神的 “那” 本书,接下来几年里很多佤族接受了福音见 Richardson, Don, 1981, Eternity in their Hearts. Ventura, California: Regal Books。。1912 年, 永伟里的儿子永文生搬到中国云南省孟连县糯福乡居住。永文生使用罗马文字设计瓦文(巴饶克方言),建立教堂和学校。在佤族 Yaw Su, Sai Pluik 和 Ngao Meung 的帮助下,永文生 1934 年把《约翰福音》翻译成瓦语,1938 年完成了整本新约的翻译。两个译稿分别由美国浸信会在于 1934 和 1938 年在缅甸仰光出版。

佤族视瓦语圣经为古老传说的成就。根据传说,某天会有一位 “白人弟兄” 带来一本书,这本书是关于本民族丢掉的神。 19 世纪 80 年代,佤族的一位族长 Pu Chan 提醒自己的民族, “白人弟兄” 将到,大家要停止彼此残杀和做恶事。 1892 年,波斯顿差会的宣教士永伟里永伟里 (William Marcus Young)。定居缅甸景栋市,并建立了一个差传基地。19 世纪 90 年代的某一天,佤族族长 Pu Chan 预备一匹小白马,因他在异象中看到这匹白马会把他们带到 “白人弟兄” 那里。瓦族人跟随白马到达景栋市永伟里的差传基地。他们向永伟里询问本民族丢掉神的 “那” 本书,接下来几年里很多佤族接受了福音见 Richardson, Don, 1981, Eternity in their Hearts. Ventura, California: Regal Books。。1912 年, 永伟里的儿子永文生搬到中国云南省孟连县糯福乡居住。永文生使用罗马文字设计瓦文(巴饶克方言),建立教堂和学校。在佤族 Yaw Su, Sai Pluik 和 Ngao Meung 的帮助下,永文生 1934 年把《约翰福音》翻译成瓦语,1938 年完成了整本新约的翻译。两个译稿分别由美国浸信会在于 1934 和 1938 年在缅甸仰光出版。

在 20 世纪 80 年代中期以后,中国境内和境外开始独立翻译旧约。2002 年,云南省基督教协会和三自爱国教会任命一个佤族牧师翻译队伍,包括包光强牧师见包光强 (Bāo Guāngqiǎng),2016 年。。2005 年,因为技术设备短缺,翻译队伍被迫停止工作。联合圣经公会应求提供电脑和软件支持,同时委任黄锡木黄锡木 (Simon Wong)。为翻译顾问。重新组织的翻译队伍于 2016 年完成了旧约翻译和原有新约译本的修订,同年,中国基督教协会出版了整部圣经译本,南京爱德基金会负责印刷。2016 年 10 月 22 日举行了感恩出版仪式 。

台湾原住民语 (10)

台湾原住民语1958 年之前,台湾被称为 Formosan,源自葡语中 “美丽的岛屿” (Ilha Formosa)。属于南岛语系南岛语分布在包括马达加斯加、东南亚和太平洋等地。这个语族有超过 1200 种语言。语言学家认为南岛语起源自台湾的语言。,由台湾根据甘为霖 (William Campbell) 记载,“台湾” 这个词源于一个荷兰人使用现已消失的西拉雅语中的 Taiyoan (“外来人”) 一词命名他们建立贸易点的海岸地区。这个地区相当于现在的安平县。在被普遍接受为该岛的名字之前,这个西拉雅语术语也在闽南语和中国其它方言中使用。原住民使用。语言学家估测约有 26 种台湾原住民语,其中 10 种已经绝迹,4 种濒死,3 种濒危。原住民分属于 16 个官方认可的部族根据《中国邮报》 2014 年 6 月 27 日刊,台湾有 16 个官方认可的部族:阿美族、泰雅族、布农族、沙阿鲁阿族、卡那卡那富族、噶玛兰族、排湾族、卑南族、鲁凯族、赛夏族、雅美族、邵族、邹族、太鲁阁族、撒奇莱雅族、赛德克族。,人口有 533,600 人,占台湾岛总人口的 2%。

| 台湾历史 | 时间 |

|---|---|

| 中国之前 |

公元前 4500 - 公元 222 |

| 中国考察 |

222-1624 |

| 荷兰人 |

1624-1664 |

| 中国清朝 |

1664-1895 |

| 日本人 |

1895-1945 |

| 中华民国 |

1949-今日 |

表 11: 台湾历史划分

对石器时代(公元前 4500 – 公元 400 年)瓷器和武器的考古发现令学者们将台湾原住民与中国大陆和其他波利尼西亚族群相联系。整个三国时期中国东南地区的吴国国王孙权(公元 229-252) 派出了第一个有记载的考察队到台湾。那时台湾名叫夷州。(公元 222-280 年)以及隋朝隋朝的第二个皇帝杨广 (604-617 年间统治)派遣了 1 万名士兵占领台湾岛。随着隋朝的衰亡,这个占领也失败了。台湾当时被称为琉球群岛 (Liúqiúqún Dăo),这个名字后来成为日本 Ryukyu Islands 的中国名称。(公元 590-618 年),中国统治者一直都有派考察队前往台湾。公元 9 世纪之后,来自浙江沿海地区的小规模移民定居在中台之间的澎湖列岛。

自 1260 年蒙古人统治开始,许多中国人从黄河流域迁移到台湾并定居。明朝时期(1368-1644),中国人和日本海盗冲突频繁,造成数千名中国人到台湾南部避难。明朝末期,大量的中国移民抵达台湾并在中部平原定居。他们逐渐取代了原住民,一些原住民撤回山林,另一些则与汉人同化。

安平古堡 约画于 1635 年1580 年,当西班牙吞并葡萄牙,荷兰船只被禁止与里斯本的贸易。荷兰决定转向亚洲,于 17 世纪初成立了荷兰东印度公司。该公司的目标是与中国进行贸易。荷兰迫使中国人签订了澎湖列岛和台湾岛的条约。1624 年,荷兰占领台湾,建了安平古堡安平古堡 (Fort Zeelandia)。,位于今天的台南附近。1642 年,在击败西班牙入侵者后,荷兰逐渐控制了整个台湾岛。荷兰军队利用武力或威慑力平定了原住村民。1635 年,麻豆村爆发叛乱,杀了 60 名荷兰人,海外军队被招来迅速将其击败。

安平古堡 约画于 1635 年1580 年,当西班牙吞并葡萄牙,荷兰船只被禁止与里斯本的贸易。荷兰决定转向亚洲,于 17 世纪初成立了荷兰东印度公司。该公司的目标是与中国进行贸易。荷兰迫使中国人签订了澎湖列岛和台湾岛的条约。1624 年,荷兰占领台湾,建了安平古堡安平古堡 (Fort Zeelandia)。,位于今天的台南附近。1642 年,在击败西班牙入侵者后,荷兰逐渐控制了整个台湾岛。荷兰军队利用武力或威慑力平定了原住村民。1635 年,麻豆村爆发叛乱,杀了 60 名荷兰人,海外军队被招来迅速将其击败。

荷兰东印度公司雇佣荷兰改革宗牧师荷兰语 predikant 意指传道者、牧师。从事短期工作,工作时间不能超过十年。在荷兰统治时期,大约 32 名牧师在台湾工作。每当一个村落被平定,村民离开他们的神祗,牧师和传道人就会给他们施行洗礼、开始崇拜圣事、建立教堂和学校。据统计,到 1650 年,受洗的原住民信徒中有 1000 到 5000 人到达荷兰。

厦门鼓浪屿郑成功像鼓浪屿离厦门很近。1661 年,明朝支持者、被赐名国姓爷的郑成功逃离满人的控制,到达台湾,并于 1662 年击退荷兰统治。据一位耶稣会旅行者于 1715 年证实,原住民继续基督信仰数十年。直到 19 世纪中期,西方传教士达到台湾岛,在无任何信仰基础的环境下开始他们的工作。

厦门鼓浪屿郑成功像鼓浪屿离厦门很近。1661 年,明朝支持者、被赐名国姓爷的郑成功逃离满人的控制,到达台湾,并于 1662 年击退荷兰统治。据一位耶稣会旅行者于 1715 年证实,原住民继续基督信仰数十年。直到 19 世纪中期,西方传教士达到台湾岛,在无任何信仰基础的环境下开始他们的工作。

逃到台湾的明朝拥护者在 1683 年被清统治者击败。明朝支持者和原住民带来的诸多叛乱造成了长期不稳定,这使得清政府在台湾派驻了上万人的军队。到 19 世纪,台湾被分成四个县。每个县都有自己的城中心、汉人村、汉化村和 “未开化” 的原住民村。

来自马尼拉的西班牙道明会的传教士们于 1859 年到达台湾,他们中的一个是郭德刚神父郭德刚神父 (Father Fernando Sainz)。。在他们 15 年的传教工作中,数百名原住民归信基督。在 19 世纪 60-70 年代,英国长老会传教士马雅各马雅各 (James Maxwell,1836-1921)。、甘为霖甘为霖 (William Campbell,1841-1921)。和托马斯·巴克礼托马斯·巴克礼 (Thomas Barclay,1849-1935)。定居台南并建立长老会。台湾原住民的基督教运动始于 19 世纪 70 年代。截止 1877 年,长老会差会数据显示,1031 名成年人在 26 个教堂中受洗,其中 24 个教堂的牧师主要为当地人。归信者多是西拉雅族人。

来自马尼拉的西班牙道明会的传教士们于 1859 年到达台湾,他们中的一个是郭德刚神父郭德刚神父 (Father Fernando Sainz)。。在他们 15 年的传教工作中,数百名原住民归信基督。在 19 世纪 60-70 年代,英国长老会传教士马雅各马雅各 (James Maxwell,1836-1921)。、甘为霖甘为霖 (William Campbell,1841-1921)。和托马斯·巴克礼托马斯·巴克礼 (Thomas Barclay,1849-1935)。定居台南并建立长老会。台湾原住民的基督教运动始于 19 世纪 70 年代。截止 1877 年,长老会差会数据显示,1031 名成年人在 26 个教堂中受洗,其中 24 个教堂的牧师主要为当地人。归信者多是西拉雅族人。

第一次中日战争结束,清政府与日本帝国签订的不平等条约《马关条约》,日本于 1895 年获得了对台湾的控制权。

日本舍弃了清政府同化原住民的策略,采取了一个更加保守政策。同时,日本人研究台湾语言和文化,对外发表他们的发现。20 世纪早期,在 “未开化” 的山区原住民被平定后,日本官员学习他们的语言,与原住民交流。因此,在今天,年纪较大的原住民仍对日据时期抱有好感。

随着日本在二战中战败,北京民国政府于 1949 年撤退到台湾,一个新的时代开始。在 “未开化” 原住民中的传教运动已于 1929 年开始,1949 年之后,当部分圣经被译成多种当地语言,传教运动迎来里程碑的时刻。这场运动在所有原住民中展开,最终使 50% 的台湾原住民归信基督教。截止 1949 年,台湾共有 120 个新教教会,2 万信徒。到 1959 年,这个数字达到三倍之多:360 个教会,6 万信徒。而天主教会直到 20 世纪 50 年代中期才发展迅速。

台湾原住民的归信经验说明,任何一个与基督信仰有关的运动必须由圣经翻译来支撑。部分或完整的圣经一共被译成 10 种台湾语言。详情可见下表。

|

ISO639-3 |

语言 | 语系 | 人口 | 单行书 | 新约 | 圣经 |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

ami |

阿美语阿美语在台湾东部的花莲和台东之间的海岸地区使用。大多数使用者是老年人。传统上阿美族是母系社会,妇女是家族的权威。现在当地男人地位有所提高,男女地位的平衡得到了改善。在阿美族古老传说中,一对弟兄姐妹来自太平洋的加罗林岛(加罗林岛属于中太平洋的基里巴斯国)。Fey 和 Apack (1993) 记载了阿美族古老传说,同时他们认为阿美族和也许还有其他的个别少数民族是来自非南岛语系地区。 Fey, Virginia 和 Afo Apack。 (1993)。Amis Culture. Taipei: Bible Society of Taiwan。 |

台湾东部、中部 |

138,000 |

19571955 年,美国福音联盟差会(Evangelical Alliance Mission)宣教士托金森(Edward Torjesen)来到台东县成功乡对阿美族宣教。他学习阿美语, 使用注音文字记录阿美语。1957 年,他将《雅各书》翻译成阿美语,同年,台湾圣经公会出版了《雅各书》注音符号试译本,由于注音文字不能完全表达个别阿美语的语音,所以译本没有得到教会领袖的接受。 | 19721960 年,美国福音联盟差会宣教士小精灵(Arthur Stejskals)和 费伊(Virginia Fey) 加入了托金森(Edward Torjesen)的服事工作。费伊经过对阿美语的学习,完全掌握了阿美语,以至于她成为阿美翻译团队的专家。翻译团队使用了罗马文字来克服了注音文字对阿美语语音记录的缺欠,1972 年,将新约完全翻译成阿美语,同年台湾圣经公会出版了译本。 | 1997台湾圣经公会开始承担圣经旧约的翻译事工,联合圣经公会的顾问奥格登(Graham Ogden)带领阿美语旧约翻译委员会,1997 年,完成翻译。同年,以罗马文字出版了阿美语整本圣经。 |

|

bnn |

布农语布农族散居在整个台湾,以多音阶的歌谣著名。由于他们居住地较远,所以交流习惯高喊。1946 以后,大部分族人归信基督教。 | 布农 |

38,000 |

19511947-1971 年,台湾长老会牧师胡文池在布农族中服事, 主要支持和帮助是来自英国,加拿大和美国长老会。胡文池牧师与其同工张玉发使用罗马文字记录了布农语,并在 1951 年将《马太福音》翻译成布农语,同年在香港中国圣经出版社出版。 | 197350 年代,《马太福音》译本出版后,当地政府拦阻翻译项目的进行,原因一是,推行同化少数民族政策;原因二是,不认同使用罗马文字,因为罗马文字会危害台湾地区的认同感。1973 年,胡文池牧师与布农族 Manias Is-tasipal 牧师带领汉族布农族翻译团队完成了圣经新约的翻译,使用的是注音文字。同年,汉语布农语双语圣经新约在台北由台湾圣经公会出版。 | 20001987 年,应布农族长老会对台湾圣经公会将圣经旧约翻译成布农语的要求下,组建了翻译委员会,委员会包括三位译者(李明仁、伍锥、沈德来)和七位顾问(张玉发、黄顺、周天化、颜有利、田荣贵、余再旺、司明山)。在联合圣经公会的顾问奥格登 (Graham Ogden) 带领下,翻译委员会完成了不完整的旧约翻译。2000 年,用罗马文字修订了新约译本,同时与已翻的不完整旧约译本一并由台湾圣经公会出版,使用的是罗马文字。 |

|

dru |

鲁凯语鲁凯语被认为是最老的台湾本土语言,公元前 2500 年从原始南岛语分离出来。鲁凯人在 20 世纪初和 20 世纪 60 年代听到福音。大约 80% 的鲁凯人隶属基督教会。 | 鲁凯 |

10,500 |

|

20011987 年鲁凯族教会向台湾圣经公会提出请求,开始圣经翻译项目。1988 年成立了鲁凯语翻译委员会,委员会包括 Adriu 和 Tanubake 牧师。来自韩国长老会的牧师韩德生 (Han Der-seng) 在鲁凯族居住地区旅行后,决定亲自支持鲁凯语翻译委员会。翻译委员会经过 13 年,将圣经新约翻译成鲁凯语,并于 2001 年由台湾圣经公会出版。该版新约在鲁凯语的 6 个方言区中的 3 个方言区使用。 | 20172002 年台湾圣经公会和台湾长老会成立了圣经旧约鲁凯语翻译委员会。2012 年大部分圣经旧约译成后,圣经联邦公会的麦克里恩 (Paul McLean) 被定为鲁凯语翻译顾问。之后,翻译委员会历时五年补充了余下的旧约和修订原来已翻的新旧约译稿, 2017 年台湾圣经公会出版印刷了 3000 本, 2017 年 7 月 11 日举行整本圣经译本出版仪式。 |

|

fos |

西拉雅语西拉雅语是东南岛语的一种,在 19 世纪晚期消亡。此语近期由当代西拉雅人复兴。 | 台湾东部,西南部 |

Extinct |

16611661 年,荷兰传教士和语言学家倪但理 (Daniel Gravius,荷兰归正教会)将《马太福音》译为西拉雅语,并以荷兰语和西拉雅语双语出版。 |

|

|

|

pwn |

排湾语以前,排湾族以优秀猎人著称。荷兰人占领台湾之后,超过 5000 人成为基督徒。他们被打败荷兰军队的国姓爷郑成功于 1661 年全部处死。今天仍然有许多排湾族是基督徒,单单在长老会聚会的就超过 1.4 万人。 | 排湾 |

66,100 |

19591951 年英国长老会传教士怀约翰 (John Whitehorn) 来到台湾,与排湾族一起工作。他使用以注音符号记录排湾语(注音符号是 1911 年国民党创造的文字)。1959 年怀约翰在叶盛编 (Pari) 和其他排湾族的协助下,将《马可福音》译成排湾语。 1959 年香港圣经公会以注音符号将其出版。 | 1973传教士怀约翰 (John Whitehorn, 英国长老会)于 1973 年完成了新约的翻译,台湾圣经公会以罗马字母将其出版。 | 19931984 年台湾圣经公会成立了旧约翻译委员会,委员会成员是: 许松 (主要译者)、林泉茂、林建二、孔顺兴、毛东南、谢钦玉、赖光雄、何明道和李定雄。圣经联邦公会的李进洛 (I-Jin Loh) 和奥格登 (Graham Ogden) 被定为排湾语翻译顾问。1993年完成了大部分旧约的翻译和修订了新约译本,同年由台湾圣经公会以罗马文字出版。 |

|

tao |

雅美语雅美语属于马来-波利尼西亚语系,不是南岛语言,于兰屿岛 (台湾岛东南 46 千米) 上使用。这个语言与菲律宾北部的语言相似。 | 马来-波利尼西亚,菲律宾, 菲律宾, 巴丹语族 |

3,380 |

19701956 年加拿大长老会的传教士韦克琳 (Grace Wakelin) 到达台湾的兰屿岛。1965 年她开始翻译《马可福音》,历时五年,1970 年她以注音文字出版了《马可福音》译本,同年返回加拿大退休。 | 19941985 年,台湾圣经公会与威克里夫圣经翻译委员会和联邦圣经公会合作成立了圣经翻译委员会,成员为加拿大威克里夫的汤思玫 (Rosemary Thompson),美国威克里夫的罗雅菁 (Virginia Larson),雅美族牧师王荣基和张海屿,联邦圣经公会顾问奥格登 (Graham Ogden)。威克里夫成员负责词汇翻译的准确性及词汇在原文中使用的合理性,联邦圣经公会顾问奥格登负责译本的翻译原则, 1994 年完成圣经新约的翻译,同年由台湾圣经公会出版。 |

|

|

tay |

泰雅语泰雅语有两个方言:塞考利克 (Squliq)和泽敖利(C’uli’),由台湾中部和北部沿雪山地区超过 8.4 万人使用。 | 泰雅 |

84,300 |

19641953 年加拿大长老会传教士穆克礼 (Clare McGill) 到达台湾,学习完普通话后在宜蘭县大同乡定居,与泰雅族一起工作。开始她去不同地区传道和学习不同的泰雅方言。1956 年她组建了一个翻译委员会,成员为陈忠辉牧师、林明福牧师、高金荣牧师、陈光松牧师。应台湾政府的要求他们使用注音文字记录泰雅语,但注音文字记录泰雅语不尽完善,1964 年他们将《马可福音》翻译成泰雅语。 | 1974穆克礼于 1974 年翻译了第一本泰雅语与中文的双语新约。1989 年,修订版的新约与旧约的几卷书以罗马字母合印出版。 1974 年穆克礼再次组建一个翻译委员会,成员仍为陈忠辉牧师、林明福牧师、高金荣牧师和陈光松牧师。他们还是使用注音文字将新约译成泰雅语。并由台湾圣经公会出版。 | 20031989 年穆克礼返回加拿大,泰雅长老会教会请求台湾圣经公会翻译泰雅语旧约,之后台湾圣经公会成立了翻译委员会,成员有林春輝牧师(主要译者) 、林明福牧师、高金荣牧师、李福全牧师、 陈光松牧师、林诚牧师、联邦圣经公会奥格登 (Graham Ogden)为顾问。2003 年以罗马文字完成了大部分旧约的翻译和修订了新约译本,同年由台湾圣经公会出版。 |

|

trv |

赛德克语赛德克语由花莲县和南投县的 2 万名赛德克族和太鲁阁族人使用。 | 泰雅 |

20,000 |